胃腸炎とは?

胃腸炎とは、何らかの原因によって胃や腸の粘膜に炎症が起きる病気です。

ストレスや食あたりなどでも発症しますが、とくに危険なのが「ウイルスによる感染」・「細菌による感染」が原因となる胃腸炎です。

多くの場合、数日で自然に回復しますが、時として深刻な事態を引き起こす可能性もあるのです。

(ただし、ストレスが原因の場合にはその元になる要素が除去されない限り改善はしません。)

中でもとくに注意が必要なのは、お年寄りや小さなお子さん、持病をお持ちの方です。

激しい下痢や嘔吐により、体内の水分やミネラルのバランスが崩れ、重症化することがあります。

実際、世界的にみても数多くの人が感染性胃腸炎で命を落としています。

日本でも、とくに夏場や年末年始には食中毒による胃腸炎が増加する傾向にあります。

症状が出たら、早めの受診と十分な水分補給を心がけましょう。

胃腸炎は「ありふれた病気」と軽視せず、適切な予防と対処を心がけることが大切です。

ウイルス性胃腸炎

寒い季節から春先にかけて警戒が必要な感染症の一つが「ウイルス性胃腸炎」です。

一般的な胃腸の不調と思われがちですが、実はさまざまなウイルスが原因となる感染症なのです。

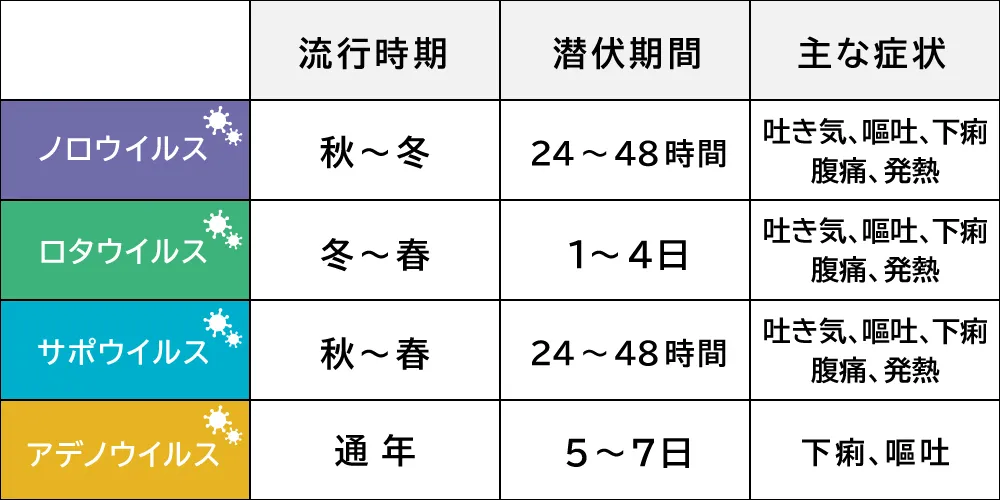

今回は代表的な4種類のウイルスについて、その特徴をご紹介します。

ノロウイルス

感染力が非常に強く、わずか10~100個程度のウイルスでも感染する可能性があります。

とくに生カキなどの二枚貝から感染することで知られていますが、感染者の手指や食品を介して口から侵入することも多いです。

潜伏期間は24~48時間で、突然の激しい嘔吐や下痢が特徴的な症状です。

ロタウイルス

主に乳幼児に感染し、重症化するケースもある感染症です。

近年では予防ワクチンの普及により、発症例は減少傾向にあります。

大人の場合、免疫を持っていることが多く、感染しても無症状か軽症で済むことがほとんどです。

潜伏期間は1~4日で、接触感染により広がっていきます。

サポウイルス

ノロウイルスと似た特徴を持ちますが、一般的に症状は比較的軽度です。

二枚貝の生食が主な感染源となり、感染後1~2日目に症状のピークを迎えます。

潜伏期間は12~48時間程度です。

アデノウイルス

他の3種とは異なり、発熱や咽頭痛などの風邪症状を伴うことが特徴です。

とくに6歳以下の小児に多く見られ、下痢の期間が長引く傾向があります。

潜伏期間は5~7日と比較的長めです。

これらのウイルスには一般的なアルコール消毒では効果がありません。

確実な消毒には次亜塩素酸ナトリウムを含む塩素系消毒剤の使用が推奨されます。

感染してしまった場合、多くは自然治癒しますが、脱水症状にはとくに注意が必要です。

とくに保育施設や高齢者施設などの集団生活の場では、一人が感染すると集団感染に発展するリスクが高いため、日頃からの予防対策の徹底が不可欠です。

細菌性胃腸炎

細菌性胃腸炎は、細菌が原因で起こる食中毒の代表的な感染症です。

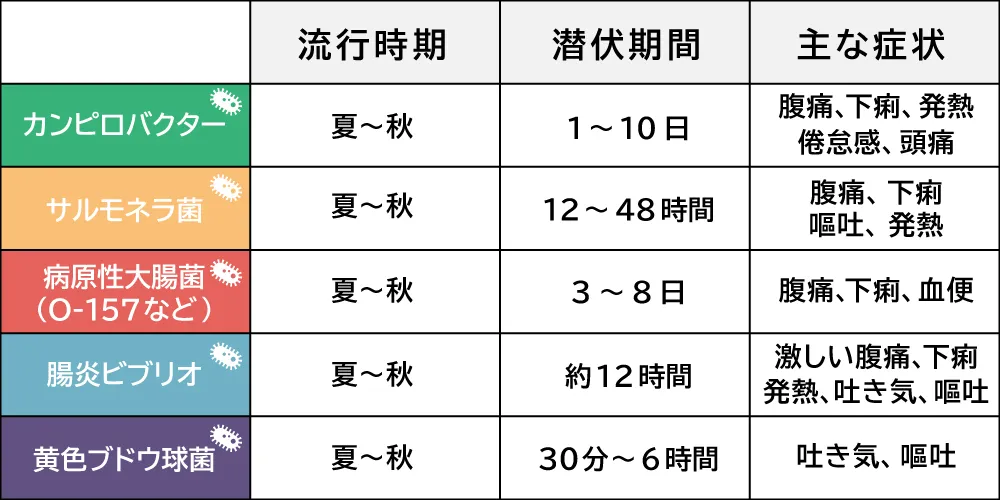

今回は代表的な5種類の細菌について、それぞれの特徴と注意点をわかりやすく解説します。

カンピロバクター

日本の食中毒の約半数を占める最も多い原因菌です。

鶏肉に多く存在することから、生や加熱不足の鶏肉(とくに鶏レバー、ささみ刺し)に注意が必要です。

潜伏期間は1~10日程度で、まれにギランバレー症候群(手足の麻痺)を引き起こすこともあります。

サルモネラ菌

自然界に広く分布しており、カンピロバクターより強い症状が出やすい特徴があります。

潜伏期間は12~48時間です。

生卵や半熟卵に多く存在しています。

ペット(とくにミドリガメ)からも感染の可能性があるため注意が必要です。

乳児や高齢者は重症化リスクがあるため感染しない対策が重要です。

病原性大腸菌(O-157など)

感染力が強く極めて少ない菌量でも簡単に感染が広がります。

とくに子供に感染しやすい細菌です。

潜伏期間は3~8日です。

生肉(とくに牛肉)に注意が必要です。

重症化した場合、溶血性尿毒症症候群(ようけつせいにょうどくしょうしょうこうぐん)の危険性があります。

腸炎ビブリオ

海産物に多く存在しており、夏場に多発する傾向にあります。

潜伏期間は約12時間です。

生の魚介類が主な感染源となっているため、購入後の保冷管理が非常に重要です。

低温管理で増殖を防ぐことが可能です。

黄色ブドウ球菌

人の皮膚や鼻腔に常在しており、毒素は過熱でも死滅しないのが特徴です。

潜伏期間は30分~6時間と短いです。

おにぎりやお弁当での発生が多いことから、調理者の手指からの汚染に注意が必要です。

化膿した傷がある人は調理を避けた方がよいでしょう。

それぞれの細菌には特徴的な感染源や注意点があります。

とくに夏場は細菌が増殖しやすい環境となるため、より一層の注意が必要です。

胃腸炎の主な症状

突然の体調不良に見舞われた時、それが胃腸炎なのかどうか、具体的な症状をわかりやすく解説します。

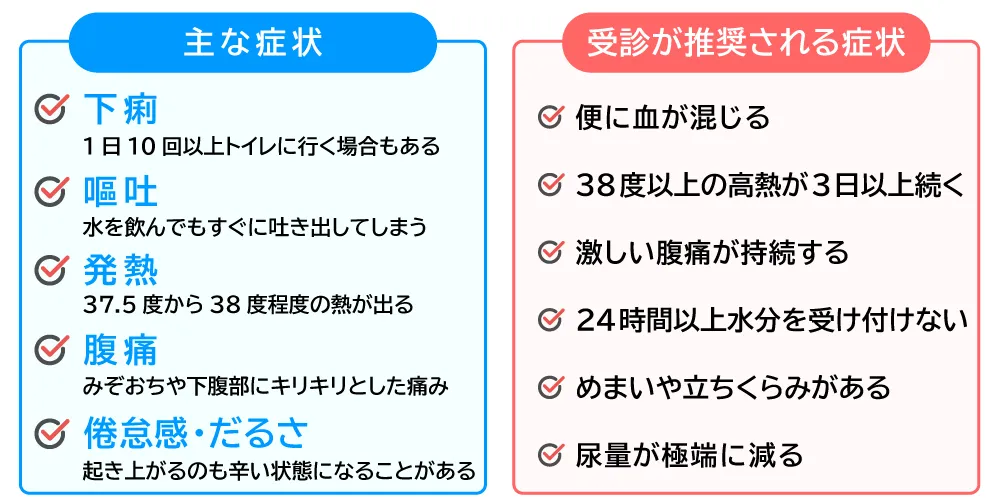

胃腸炎の見逃せない主な症状として6点挙げられます。

下痢の特徴

普段より便が緩くなり、1日に何度もトイレに行く状態が続きます。

水様便になることも多く、場合によっては1日に10回以上の排便があることもあります。

腸の動きが活発になり、おなかの中でゴロゴロという音が聞こえやすくなります。

嘔吐の様子

食べ物を受け付けない状態で、水を飲んでもすぐに吐き出してしまうことがあります。

とくに激しい嘔吐は、体力を著しく消耗させる原因となります。

吐き気があっても胃に食べ物がないときには胃酸だけが上がってくるため喉が荒れる可能性があります。

発熱のパターン

37.5度から38度程度の熱が出ることが一般的です。

ウイルス性の場合、2~3日程度で解熱することが多いですが、高熱が続く場合は要注意です。

日中は落ち着いていても夜になるにつれて上がってくることもあります。

腹痛の性質

おなかがキリキリ痛む、もしくはグーッと締め付けられるような痛みを感じます。

場所は主にみぞおちや下腹部に現れ、食事とは関係なく痛むことが特徴です。

倦怠感・だるさ

からだ全体が重く感じ、起き上がるのも辛い状態になることがあります。

疲労感が強く、日常生活に支障をきたすほどの倦怠感を伴うこともあります。

とくに、以下の症状がある場合は、すぐに医療機関を受診しましょう。

医療機関の受診が推奨される症状

- 便に血が混じる

- 38度以上の高熱が3日以上続く

- 激しい腹痛が持続する

- 24時間以上水分を受け付けない

- めまいや立ちくらみがある

- 尿量が極端に減る

胃腸炎の治療法

胃腸炎の治療は、原因(ウイルス性か細菌性か)と症状の程度によって異なります。

ウイルス性胃腸炎の場合

残念ながら、インフルエンザのような特効薬はありません。

ウイルス性胃腸炎に抗生剤は効果がないため、以下のような対症療法が治療の中心となります。

●水分補給の徹底(OS-1やアミノバイタル、アクエリアスなどが適切)

水分が口からとれない場合には点滴が必要になります。

●症状を和らげる薬の服用

| 症状 | 使用される医薬品 | 具体的な成分 |

|---|---|---|

| 吐き気 嘔吐 | 吐き気止め | ドンペリドン・メトクロプラミド |

| 発熱 | | アセトアミノフェン・ロキソプロフェン |

| 腹痛 | お腹の痛み止め | ブチルスコポラミン臭化物・チキジウム臭化物 |

| 下痢 | 整腸剤 | 酪酸菌配合剤・ビフィズス菌製剤 |

その他漢方薬では五苓散や補中益気湯なども使用されます。

●十分な休養

細菌性胃腸炎の場合

基本的にはウイルス性胃腸炎同様に対症療法を行いながら自然回復を待ちます。

症状が酷い場合には医師の診断により、抗生剤による治療が行われることがあります。

効果が期待できる抗生剤は、細菌の種類によって違ってきます。

抗生剤が使用できるという点がウイルス性胃腸炎との最大の違いと言えます。

共通の注意点

基本的に下痢止めの使用は控えることが推奨されています。

下痢は有害物質を排出する体の防御反応です。

下痢止めを使用してしまうと、この有害物質が長く体内に留まってしまいます。

その結果、回復までに時間がかかることがあることから注意が必要です。

また、高熱が続く、激しい腹痛、脱水症状、血便、症状が改善しないなどの場合には入院も必要になることがあるため直ちに病院を受診するようにしましょう。

胃腸炎は適切な治療と休養で必ず良くなる病気です。

焦らず、しっかりと治療に専念することが早期回復への近道となります。

胃腸炎の感染経路と予防法

冬季を中心に猛威を振るう感染性胃腸炎ですが、私たちの生活空間のあらゆる場所に潜んでいる可能性があります。

感染源となるウイルスや細菌はどのようなルートで私たちの体内に入り込むのでしょうか?

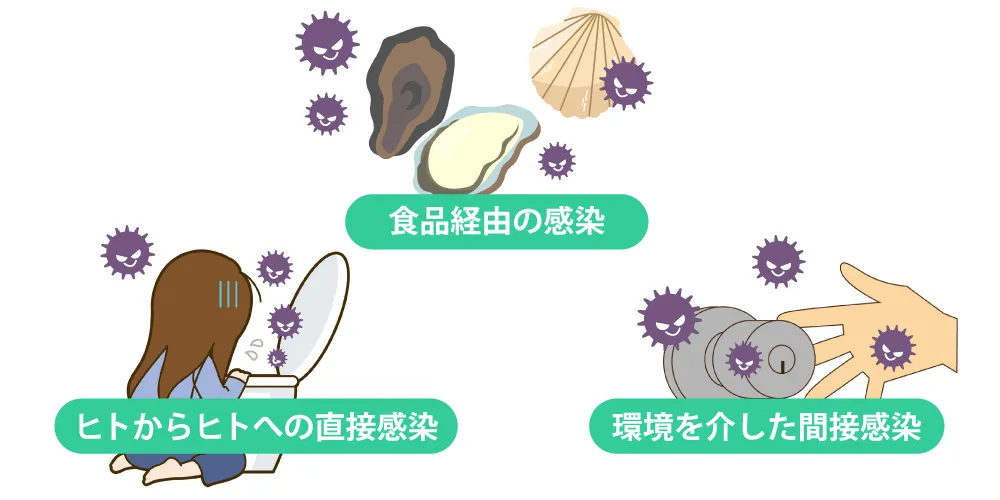

主な感染経路は大きく3つのパターンに分類されます。

①食品経由の感染

市場に流通している食材の中には、すでにウイルスや細菌に汚染されているものが存在します。

代表的な例として、生ガキなどの生の二枚貝が挙げられます。

また、調理の過程で十分な加熱処理がされていない食品も要注意です。

②ヒトからヒトへの直接感染

感染者の排泄物や嘔吐物には大量のウイルスが含まれています。

これらが何らかの形で口に入ることで感染が成立します。

とくに集団生活の場である保育施設や教育機関、そして家庭内での感染例が数多く報告されています。

③環境を介した間接感染

公共施設のドアノブや手すり、子供のおもちゃなど、私たちが日常的に触れる物にウイルスが付着していることがあります。

これらに触れた手で無意識に口元に触れることで、感染してしまう可能性があるのです。

とくに注意すべきは、これらの病原体が肉眼では確認できないということです。

そのため、いつ、どこで感染するのか予測することは極めて困難です。

だからこそ日頃からの予防対策が重要になってきます。

幸いなことに、適切な予防措置を講じることで、胃腸炎の感染リスクを大幅に低減することが可能です。

一人ひとりが意識的に予防策を実践することで、自分自身はもちろん、家族や周囲の人々の健康も守ることができます。

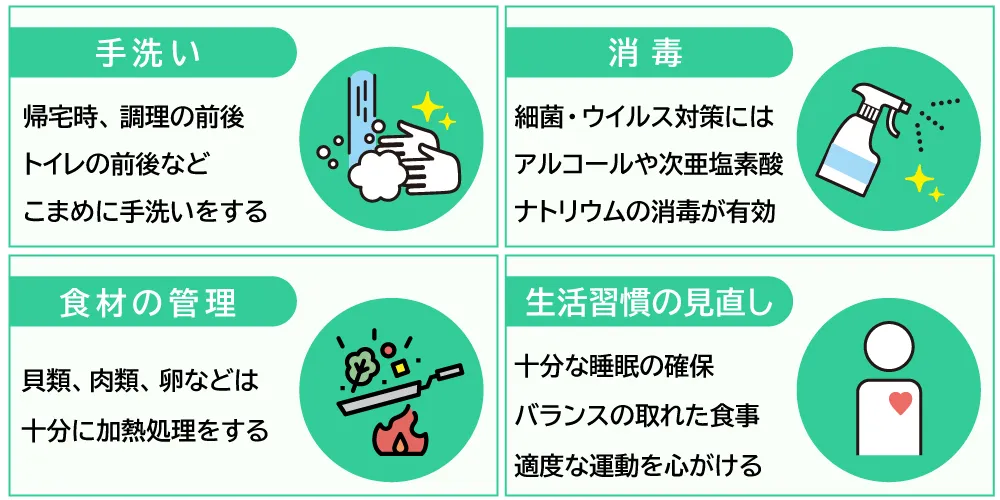

手洗いの徹底と消毒

胃腸炎の予防で最も重要なのが、適切な手洗いと効果的な消毒です。

実は多くの人が「手洗い」を軽視したり、間違った方法で行っているケースが少なくありません。

正しい手洗いの手順

①流水で手を濡らし、石鹸をしっかりと泡立てる

②手のひら、甲、指の間、爪の下を丁寧に洗う

③親指や手首まで忘れずに洗う

④30秒以上かけて念入りにこすり洗い

⑤清潔なタオルやペーパーで完全に水分を拭き取る

とくに重要なタイミングとして、調理の前後や食事の前、トイレの後、外出から帰宅後、そして嘔吐物や排泄物を処理した後が挙げられます。

効果的な消毒方法

細菌・ウイルス対策には、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムによる消毒が有効です。

それぞれの特徴を把握しておきましょう。

アルコール消毒

- 濃度70%以上のものを使用

- 手指や小物の消毒に適している

- 揮発性があるため拭き取り不要

次亜塩素酸ナトリウム

- 0.02%~0.1%の濃度で使用

- トイレや床などの環境消毒に最適

- 必ず換気をしながら使用

- 使用後は水拭きが必要

注意点として、両者を混ぜることは絶対に避けましょう。

有害なガスが発生する危険があります。

また細菌にはアルコール消毒、ウイルスには次亜塩素酸ナトリウムと使い分けが最も大切です。

(※ウイルスにはアルコール消毒では不十分で次亜塩素酸ナトリウムが最も効果的です。)

これらの基本的な衛生管理を徹底することで、胃腸炎の感染リスクを大幅に減らすことができます。

面倒に感じるかもしれませんが、毎日の習慣として取り入れましょう。

食べ物の安全な調理法

食中毒を防ぐためには、食材の購入から保存、調理まで、一貫した安全管理を徹底する必要があります。

そのため日々の調理で実践したい、基本的なポイントをご紹介します。

食材選びのコツ

安全な調理は、食材の選び方から始まります。

購入時は必ず消費期限や賞味期限をチェックし、包装の破損がないものを選びましょう。

とくに生鮮食品は新鮮さが重要です。

買い物かごの中で長時間放置すると品質が低下するため、レジの直前に選ぶことをおすすめします。

適切な保存方法

購入した食材は、速やかに適温で保存することが大切です。

冷蔵庫は10℃以下、冷凍庫は-18℃以下に設定し、定期的に温度チェックを行いましょう。

生肉や魚介類は必ず密閉容器に入れ、他の食材との接触による二次汚染を防ぎます。

野菜類は水洗い後、水気をしっかり切ってから保存すると長持ちします。

安全な調理の基本ステップ

調理前の手洗いは、最も基本的で重要な衛生管理です。

石けんを使用し、指の間や爪の間まで丁寧に洗いましょう。

調理台や器具類も、使用前に清潔な状態にすることが大切です。

まな板は、肉・魚・野菜など材料ごとに使い分けることをおすすめします。

使用後は洗剤でよく洗い、完全に乾燥させましょう。

包丁も同様に、使用後は速やかに洗浄・乾燥が必要です。

布巾やスポンジは細菌が繁殖しやすいため、毎日取り替えるか、煮沸消毒を行います。

加熱調理のポイント

食材の加熱は、中心部まで十分に行うことが重要です。

とくに肉類は中心温度85℃で1分以上加熱し、生焼けを防ぎましょう。

電子レンジを使用する場合は、途中でかき混ぜるなど、全体が均一に加熱されるよう注意が必要です。

とくに注意が必要な食材

生ガキなどの二枚貝、生肉、半生の肉料理、未加熱の卵料理にはとくに注意が必要です。

これらの食材は、適切な温度管理と十分な加熱処理が不可欠です。

生野菜は、流水でしっかり洗浄し、必要に応じて殺菌処理を行いましょう。

作り置きの注意点

調理済み食品は、室温での放置を避け、早めに消費することをおすすめします。

保存が必要な場合は、清潔な容器に入れて冷蔵保存し、再加熱時は十分な加熱を心がけましょう。

以上の基本的な注意点を日々の調理に取り入れることで、食中毒のリスクを大きく減らすことができます。

感染しないための生活習慣

感染症予防において、毎日の健康的な生活習慣が最も大切です。

とくに免疫力の低下は、様々な病気への抵抗力を弱めてしまいます。

ここでは、誰にでも実践できる効果的な予防習慣をご紹介します。

まず重要なのは、質の良い睡眠の確保です。

毎日同じ時間に就寝し、7~8時間の睡眠を取ることで、体の回復力が高まります。

就寝前のスマホの使用は控えめにし、寝室の温度は18~22℃に保つと、心地よい眠りにつけます。

食事面では、一日三食をバランスよく摂取することが大切です。

野菜をたっぷり取り入れ、発酵食品で腸内環境を整えましょう。

また、こまめな水分補給も忘れずに。

ビタミンCやDを含む食品を積極的に取り入れることで、免疫力アップが期待できます。

運動習慣も効果的で、ウォーキングなどの軽い有酸素運動や、ストレッチで血行を促進させましょう。

深い呼吸を意識した体操も、心身のリフレッシュに役立ちます。

日常生活では、帰宅後の手洗いとうがいを徹底し、定期的な換気で室内環境を清潔に保ちます。混雑する場所ではマスクを着用し、共用物品の使用後は消毒を心がけましょう。

これらの習慣は、すぐには身につきません。

無理のない範囲で少しずつ取り入れ、継続することが大切です。

体調の変化を感じたら、早めの休息を取るようにしましょう。

健康的な生活習慣を確立することで、感染症への抵抗力を高めることができます。

周りの人にうつさない対策

感染性胃腸炎を周りの人にうつさない対策として重要な点は、まずは敵の正体を知ることが大切です。

ノロウイルスやロタウイルスによる感染は非常に感染力が強く、わずかな量でも発症する可能性があります。

とくに注意すべきは、症状が出る前から他の人にうつす可能性があるということです。

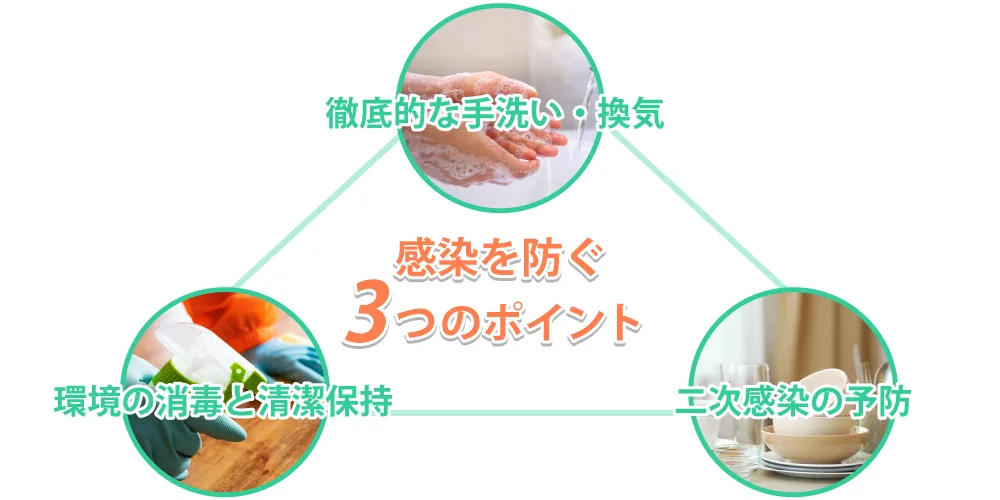

そのため、最も重要なことは感染を防ぐ3つのポイントです。

徹底的な手洗い・換気

感染を防ぐ基本中の基本です。

ただし、急いで済ませてしまっては効果半減。

泡立てた石鹸で指先から手首まで、30秒以上かけてしっかり洗いましょう。

とくに調理前、食事前、トイレの後は必ず行いましょう。

室内はウイルスが滞留しない様十分な換気を行いましょう。

環境の消毒と清潔保持

とくに気をつけたいのが嘔吐物の処理方法。

市販の塩素系漂白剤を適切な濃度(0.1%)に薄めて使用します。

処理する際は、使い捨ての手袋とマスクを着用し、周囲に飛び散らないよう注意深く行います。

二次感染の予防

家庭内では個人用タオルの使用、まな板や調理器具の使い分け、食器の高温洗浄などが効果的です。

共用物は定期的な消毒を心がけましょう。

もし感染してしまった場合、職場や学校などへの感染拡大を防ぐため、解熱後48時間は自宅で静養することが望ましいでしょう。

感染症対策で最も大切なのは、一人ひとりの予防意識です。

「自分が感染源になるかもしれない」という意識を持ち、基本的な予防策を確実に実践することが、大切な人たちを守ることにつながります。

この冬を健康に過ごすため、できることから始めていきましょう。

まとめ

胃腸炎は、適切な予防と早期対応が重要な感染症です。

とくにウイルス性と細菌性では、その対策方法が異なりますが、基本となる予防法は共通しています。

最も重要なのは、こまめな手洗いの習慣化です。

とくに調理前、食事前、トイレの後は必ず石鹸を使用し、30秒以上かけて丁寧に洗いましょう。

食事の準備では、食材の十分な加熱と調理器具の清潔保持が欠かせません。

生ものを扱うまな板と調理済み食品用のまな板は必ず分け、使用後は熱湯消毒することをおすすめします。

もし発症してしまった場合は、十分な水分補給と休息を取り、必要に応じて医療機関を受診しましょう。

また、周囲への感染を防ぐため、症状が落ち着くまでは外出を控えることが望ましいです。

予防と対策はとにかく面倒で、なれるまではなかなか習慣化するのは難しいかもしれません。

ですがその一つ一つに重要な意味があり積み重ねることで健康を手にすることができるのです。

日々の基本的な予防習慣を心がけることで、胃腸炎の危険から身を守ることができます。

不安な症状がある場合は、早めの受診をおすすめします。

一人ひとりの予防意識が、健康な生活を支える大切な鍵となるのです。

出典

MSDマニュアル(胃腸炎の概要)

東京都感染症情報センター(感染性胃腸炎)

和歌山市感染症情報センター(感染性胃腸炎)