百日咳とは

「百日咳」という名前を耳にしたことはあるでしょうか?

子どもの病気というイメージがある方も多いかもしれませんが、実は大人も十分かかる可能性のある感染症です。

「百日咳菌」という細菌によって引き起こされる急性の気道感染症を言います。

名前の由来は、咳が治まるまでに約100日かかることから「百日咳」と呼ばれるようになりました。

近年は、子どもの頃に受けた予防接種の効果が薄れた大人の感染例が増えていることが問題となっています。

百日咳菌は1906年に、ベルギーの細菌学者ジュール・ボルデとオクターブ・ジャングによって発見されました。

彼らは感染している乳児の痰から菌を分離することに成功し、のちにこの菌が「百日咳菌」と名付けられたのです。

百日咳菌の特徴として、感染力がとても強いことが挙げられます。

免疫を持たない人が感染者の咳やくしゃみによる飛沫に接触すると、高い確率で感染すると言われています。

なお、百日咳は空気感染(空中を漂う微粒子による感染)はしないとされています。感染経路は主に飛沫感染と接触感染に限られます。

一方で、人間以外には感染しないという特異な性質もあります。

日本では百日咳は「第五類感染症」に分類されており、医師が診断した場合は7日以内に保健所への届出が必要とされる感染症です。

これは感染状況を把握しや集団感染防止にとって非常に重要です。

もし子供が感染した場合には「学校保健安全法」により特徴的な咳が消えるまで、または5日間の適正な抗菌薬療法が終了するまでお休みしなければなりません。

百日咳は決して過去の病気ではなく、今も私たちの身近に存在している感染症です。

実際、直近では年間およそ2,000~5,000件の患者報告があり(※国立感染症研究所データ)、流行の波が数年おきに見られます。

特に乳幼児にとっては重症化のリスクが高く、正しい知識と早めの対応が重要です。

百日咳の症状

百日咳は、百日咳菌による感染症で、特徴的な咳が長期間続くことが最大の特徴です。

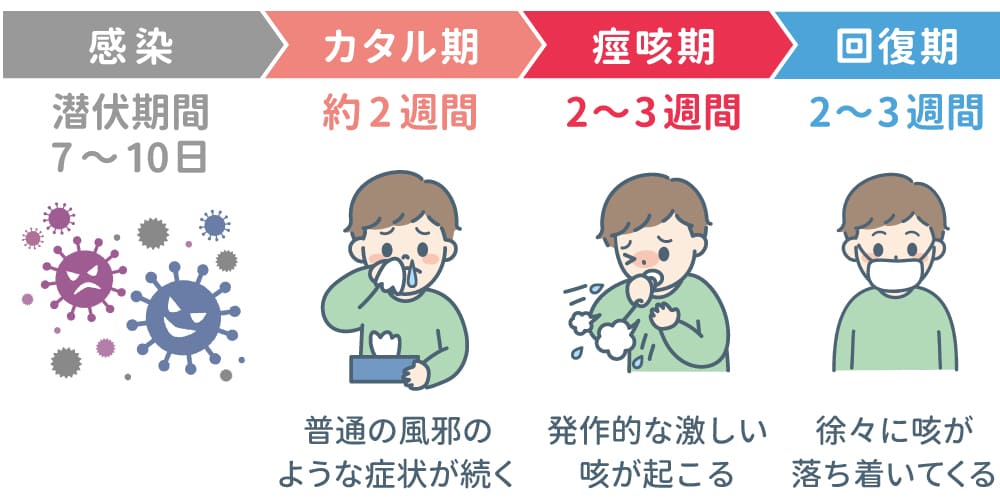

風邪のような軽い初期症状から始まり、独特の発作的な咳(発作性咳嗽)へと進行し、その後徐々に回復していく3つの段階をたどります。

名前の通り、完全に治るまでに約2~3ヶ月かかることもあるため、負担が大きい病気といえるでしょう。

百日咳の怖さは、感染してから症状が出るまでの「潜伏期間」にあります。

菌を吸い込んでから約7~10日間は何の症状も現れません。

この期間、感染者は自分が菌を持っていることに全く気づかないまま、菌をばらまいてしまう可能性があるのです。

健康そのものに見える人が実は感染源になっているというのが、この病気の厄介なところです。

潜伏期を終え症状が発症すると以下のパターンで進行していきます。

第1段階:風邪と見分けがつかない「カタル期」

最初の約2週間は普通の風邪とほとんど区別がつきません。

くしゃみ、鼻水、軽い咳、微熱といった症状から始まります。

「ただの風邪だろう」と思ってしまいがちですが、徐々に咳が増えていくのがこの時期の特徴です。

朝起きた時や夜寝る前に咳が出やすくなり、日を追うごとに咳の回数が増えていきます。

この段階では医師でも百日咳と診断するのが難しく、多くの患者さんが適切な治療を受けられないまま次の段階へ進んでしまいます。

第2段階:特徴的な咳が出現する「痙咳期(けいがいき)」

病気の山場となる時期で、約2~3週間続きます。

この時期に百日咳特有の「連続した短い咳の後に、息を吸い込む際にヒューッという音が出る」という発作的な咳が現れます。

この音は「吸気性笛声(きゅうきせいてきせい)」と呼ばれ、百日咳の最も特徴的な症状です。

発作は突然やってきて、顔が赤くなるほど激しく咳込みます。

特に夜間に悪化することが多く、睡眠が妨げられることもしばしばです。

激しい咳の後に粘り気のある痰が出たり、咳がひどすぎて吐いてしまったりすることもあります。

この時期は乳幼児が感染した場合は特に危険です。

小さな子どもでは典型的な「ヒューッ」という音が出ないこともあり、代わりに呼吸が一時的に止まる「無呼吸発作」を起こすことがあります。

顔色が青白くなったり、けいれんを起こしたりした場合は、すぐに救急車を呼ぶべき緊急事態です。

第3段階:ゆっくり良くなる「回復期」

激しい咳の発作は徐々に減少していきますが、完全に症状が消えるまでにはさらに2~3週間かかります。

一見良くなったように見えても、体が疲れているときや寒い場所に出たとき、夜間に突然咳の発作が再発することもあるため、油断はできません。

特に、咳が夜間に悪化する、咳込んだ後に嘔吐感がある、といった特徴があれば、百日咳を疑ってみる価値があるでしょう。

百日咳は非常に感染力が強いですが、予防接種によって防ぐことができる病気です。

もし百日咳の症状が疑われる場合は、早めに病院を受診し、適切な薬による治療を受けることが、症状の軽減と感染拡大防止につながります。

百日咳の感染経路

百日咳の主な感染経路は「飛沫感染」と「接触感染」です。

特に飛沫感染が大半を占め、感染者の咳やくしゃみに含まれる菌が空気中に広がることで感染が拡大します。

飛沫感染は、感染している人が「ハックション」とくしゃみをしたり、「ゴホゴホ」と咳をしたりすると、目には見えない小さな水滴(飛沫)が周囲に飛び散ります。

この水滴の中に百日咳菌がたくさん含まれているのです。

飛沫は約1~2メートルの範囲に広がるため、人が密集する場所では感染のリスクにさらされているなんてこともあるのです。

特に、症状が出始めの頃(カタル期)が最も感染力が強いと言われています。

接触感染は、百日咳菌を含んだ飛沫が手すりやドアノブ、テーブルなどの物の表面に付着し、それに触れた手で自分の目や鼻、口を触ることで感染する経路です。

例えば、バスの手すりに付着した菌が手に移り、その手で顔を触ると、菌が体内に侵入するチャンスを与えてしまいます。

百日咳菌は環境中では長く生存できないものの、短時間であれば物の表面でも生き続けることができます。

百日咳感染のリスクが高まる状況としては、以下のようなケースが考えられます。

- 家族内での生活(特に、大人から抵抗力の弱い赤ちゃんへ)

- 保育園や学校などの集団生活

- 換気の悪いオフィスや会議室

- 満員電車やバスなどの混雑した公共交通機関

- 咳をしている人との近距離での会話

また、次のような条件も感染リスクを高めます。

- 疲労やストレスで免疫力が低下しているとき

- ワクチン接種から時間が経過し、防御力が弱まっているとき

- 基礎疾患があり体力が低下しているとき

病院や介護施設などでの集団発生も報告されており、一人の感染者から急速に広がることがあります。

大人が感染した場合

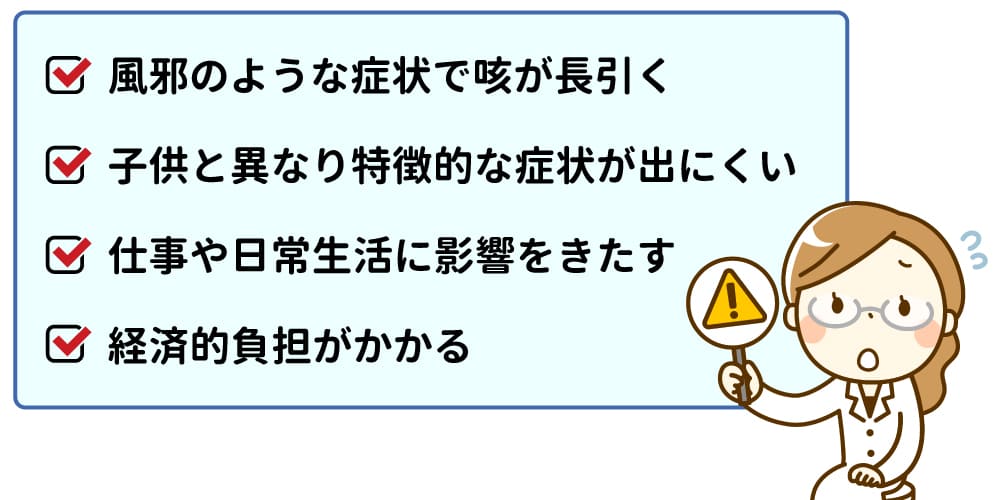

大人の百日咳は「長引く咳」が主症状で、子どもと異なり特徴的な症状が出にくいため単なる風邪と誤認されがちです。

また、発熱も軽度か認められないケースが多いため、多くの大人は自覚症状が乏しいまま日常生活を送り、周囲への感染源となっていることも少なくありません。

大人の場合、子どものような特徴的な「ヒューイング」(息を吸い込むときの笛のような音)が出にくく、一般的な風邪や気管支炎、喘息との区別が非常に難しいのです。

この見逃しが感染拡大の一因となっているのです。

百日咳に感染した大人が直面する問題は主に次の点です。

①仕事への支障

夜間の咳込みで睡眠不足になり、日中のパフォーマンスが低下します。

会議中に咳が止まらず集中できなかったり、電話対応で相手に聞き取りづらい思いをさせたりすることもあります。

無理して出勤すると、知らず知らずのうちに同僚への感染源になってしまうリスクもあります。

②日常生活の質の低下

咳が長期間続くと、日常のあらゆる活動が制限されます。

外出中に咳き込んで周囲の視線が気になる、食事中の咳込みで楽しい時間が台無しになる、趣味の運動や外出が難しくなる、社会的な影響などがあります。

③経済的負担

百日咳に感染した場合病院を受診するとなると医療費がかかります。

長期間薬を飲むことになり薬代もかかってきます。

さらにその間仕事を休むことになってしまい収入面での負担に襲われてしまいます。

乳幼児が感染すると重症化しやすいため、家庭内での感染予防意識が重要になります。

また大人の免疫は時間とともに低下するため、子どもの頃に予防接種を受けていても、大人になってから感染することは珍しくありません。

咳が2週間以上続く場合は、百日咳を疑ってみましょう。

重症化のリスクとその後遺症

百日咳は重症化するリスクと様々な後遺症をもたらす可能性がある感染症です。

特に乳幼児や高齢者、基礎疾患を持つ方は注意が必要です。

成人でも肋骨骨折や睡眠障害といった思わぬ合併症や後遺症が現れることがあり、日常生活に大きな影響を与えます。

危険な健康状態

百日咳の重症化リスクは年齢や健康状態によって大きく異なります。

特に危険なのは以下のような方々です。

乳幼児(特に生後6カ月未満)

小さな体で激しい咳と闘うのは大変なことです。

肺炎や呼吸停止、さらには脳に影響する神経合併症のリスクが高まります。

「ヒューヒュー」という特徴的な音を立てて苦しそうに呼吸する姿は、重篤な症状を引き起こすことがあります

高齢者

年を重ねると免疫力が自然と低下します。

百日咳に感染すると肺炎を併発しやすく、場合によっては命に関わる事態に発展する可能性もあります。

「ただの咳だから」と甘く見ないことが大切です。

基礎疾患がある方

喘息や慢性閉塞性肺疾患(COPD)、糖尿病などの持病がある方は、百日咳によって状態が悪化するリスクが高まります。

後遺症

百日咳は治った後も、様々な後遺症が残ることがあるため注意が必要です。

睡眠障害(不眠)

夜中に咳が出て眠れない経験は辛いものです。

成人患者の約77%が不眠を経験するというデータがあり、日常生活の質を大きく下げる原因になります。

体重減少

「なんだか食欲がわかない」「疲れやすくなった」という症状から、3~33%の方に体重減少が見られます。(乳児、小児、成人における百日咳の合併症)

特に高齢者では体力低下につながる心配があります。

尿失禁

「咳をしたら漏れてしまった」という経験をする方は少なくありません。

特に出産経験のある女性では、咳による腹圧上昇で3~28%の方が尿失禁を経験します。

肋骨骨折

「咳をすると胸が痛い」と感じたら要注意です。

強い咳の圧力で肋骨にヒビが入ることがあり、成人患者の1~4%に発生します。

レントゲンを撮って初めて骨折が分かることも珍しくありません。

合併症

その他の合併症として以下の症状が見られます。

- 結膜出血(眼の白い部分が赤くなる)

- 失神(2~6%で報告あり)

- 無呼吸エピソード(一時的に呼吸が止まる状態、27~86%と高率)

- 副鼻腔炎(13%)や中耳炎(4%)

百日咳にかかると気道が敏感になり、他の感染症にもかかりやすくなります。

特に体力や免疫力が下がった状態ではインフルエンザや肺炎といった別の感染症を併発するリスクが高まります。

幸いなことに、成人の百日咳では神経学的な合併症はまれで、致死率も0.01%程度と低いのですが、重症化しやすい方は十分な注意が必要です。

治療に必要な薬の種類

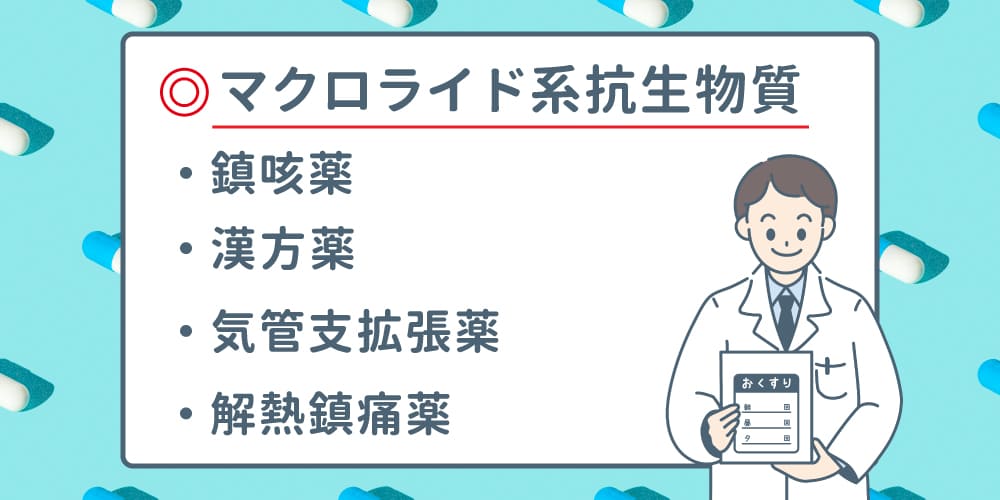

百日咳の治療には主に抗生物質が使用され、症状に応じて対症療法も組み合わせます。

早期治療が重要で、治療開始が遅れると咳の症状を短縮することが難しくなります。

症状が出始めてからできるだけ早く病院を受診することがポイントです。

基本は「マクロライド系抗生物質」です。

これらは百日咳菌を効果的に排除し、感染力を弱めます。

主に使われる抗生物質は次の3種類です。

①アジスロマイシン

最も使用頻度が高く、3~5日間の短期間服用で効果があります。

1日1回の服用で済むため、飲み忘れが少なく、子どもにも使いやすい特徴があります。

②クラリスロマイシン

7日間程度の服用が一般的です。

1日2回の服用で、食事の影響を受けにくいという利点があります。

③エリスロマイシン

従来から使われてきた薬で、通常14日間服用します。

他のマクロライド系抗生物質に比べて服用期間が長いですが、確実な効果が期待できます。

これらの抗生物質は、服用開始から5~7日程度で百日咳菌の感染力を抑えますが、体内から完全に排除するには約2週間かかります。

症状が改善したからといって自己判断で服用を中止せず、医師の指示通りに服用を完了することが大切です。

マクロライド系抗生物質にアレルギーがある場合は、「ST合剤」と呼ばれる薬が代替として使われることもありますが、乳児や妊婦さんには使用できないので注意が必要です。

百日咳治療の難しさは、タイミングにあります。

咳が始まってから早い段階(3週間以内)なら抗生物質の効果が期待できますが、それ以降では咳の症状自体を劇的に改善させることは難しくなります。

ただし、症状の改善が見込めない時期でも抗生物質の服用は重要です。

なぜなら、体内に残る百日咳菌を排除することで、周囲の人への感染リスクを減らせるからです。

当サイトメデマートでも主要な抗生物質の販売があります。

個人輸入という形で簡単に入手することができるためご紹介いたします。

| 商品名 | エリスロマイシンTC | クラリフェイス | アジー |

|---|---|---|---|

| 画像 |  |  |  |

| 有効成分 | エリスロマイシン200mg | クラリスロマイシン500mg | アジスロマイシン水和物250mg/500mg/1000mg |

| メーカー | Polfa Tarchomin S.A.(ポルファタルコミン) | Healing Pharma(ヒーリングファーマ) | Cipla(シプラ) |

| 販売サイト | エリスロマイシンTCの購入はこちら | クラリフェイスの購入はこちら | アジーの購入はこちら |

治療には対処療法も大切です。

激しい咳による体力消耗や不快感を軽減するため、症状に応じた薬が使われます。

鎮咳薬

特に夜間の咳発作を抑え、睡眠の質を改善します。

| 商品名 | DMR-20 |

|---|---|

| 画像 |  |

| 有効成分 | デキストロメトルファン20mg/30mg |

| メーカー | West-Coast(ウエストコースト) |

| 販売サイト | DMR-20の購入はこちら |

漢方薬

体質に合わせて処方され、長引く咳に効果的なことがあります。

気管支拡張薬

気道を広げ、呼吸を楽にします。

解熱鎮痛薬

咳による筋肉痛や頭痛を和らげます。

なお、最近ではマクロライド耐性の百日咳菌も報告されており、治療が難しくなるケースも出てきています。

症状が長引く場合は、医師に相談して治療方針の見直しが必要かもしれません。

予防方法

百日咳の予防は主に「ワクチン接種」と「日常的な感染対策」の2つの柱で成り立っています。

子どもだけでなく大人も免疫は時間とともに弱まるため、追加接種を検討する価値があります。

また、手洗いやマスク着用といった基本的な感染予防策も欠かせません。

特に赤ちゃんや高齢者など感染すると重症化リスクが高い方々を守るためにも、周囲の大人が予防意識を持つことが重要です。

ワクチンは百日咳予防の要です。

日本では主に以下のワクチンが使用されています。

- 3種混合ワクチン(DPT):ジフテリア・百日咳・破傷風を予防

- 4種混合ワクチン(DPT-IPV):上記3つにポリオ予防を追加

子どもは定期接種として生後3か月頃から計4回、さらに小学校入学前に追加接種を受けるのが一般的です。

大人の場合、子どもの頃に接種した免疫は次第に弱まります。

実は接種後5~10年で免疫が減少するといわれており、知らず知らずのうちに感染リスクが高まっているのです。

特に次のような方は追加接種を検討する価値があります。

- 医療従事者

- 保育士や教師など子どもと接する機会が多い職業の方

- 乳幼児がいる、また出産予定の家庭の両親や祖父母

- 妊娠を希望する女性とそのパートナー

「子どもの頃に接種したから大丈夫」と思っていても、実は免疫力が下がっているかもしれません。

一度医師に相談してみても良いでしょう。

ワクチンだけでは完全な予防は難しいため、日常的な対策も大切です。

基本的な感染対策として以下の点が挙げられます。

- こまめな手洗い(特に外出後や食事前)

- アルコール消毒の習慣化

- 咳エチケット(咳やくしゃみの際は口と鼻を覆う)

- 人混みではマスク着用を考慮する

- 十分な睡眠と栄養バランスの取れた食事

- 適度な運動で免疫力を維持

- ストレスをためすぎない生活習慣

ワクチン接種を受ける際は、以下の点に注意しましょう。

- 体調が良い日に接種する(発熱や体調不良時は避ける)

- 過去のワクチンで強い副反応があった場合は医師に伝える

- 接種後は15~30分程度病院で様子を見る

- 接種部位の腫れや軽度の発熱など、軽い副反応は起こりうる

珍しいケースですが、強い副反応(高熱や激しい痛みなど)が出た場合は、すぐに病院を受診しましょう。

まとめ

百日咳は百日咳菌に感染することで発症する発作的な咳が長期間続く感染症です。

近年、日本でも大人を含めた感染者が増加しており、正しい知識を持つことが大切です。

初期は風邪のような症状から始まり、次第に夜間に悪化する激しい咳へと変化します。

この咳は数週間から数ヶ月続くことがあり、「百日咳」の名前の由来にもなっています。

飛沫感染や接触感染で広がるため、マスク着用や手洗いが基本的な予防策となります。

大人が感染すると症状が典型的でないことが多く、単なる長引く咳として見過ごされがちです。

しかし、知らず知らずのうちに周囲、特に免疫力の低い赤ちゃんに感染させてしまう恐れがあります。

治療には主にマクロライド系抗菌薬が使用され、早期治療が重要です。

症状の緩和には咳止めなどの対症療法も併用されます。

最も効果的な予防法はワクチン接種ですが、その効果は年数とともに弱まるため、特に小さなお子さんと接する機会が多い方は追加接種も検討すべきでしょう。

咳が2週間以上続く場合は、「もしかして百日咳かも?」と考え、病院を受診することをおすすめします。

早期発見・早期治療が、自身の苦痛軽減と周囲への感染拡大防止につながるのがこの疾患なんです。

出典

厚生労働省(百日咳)

国立感染症研究所(百日咳の発生状況について)

1)Pertussis: Microbiology, Disease, Treatment, and Prevention