「OTC類似薬」の保険適用外し問題とは

「病院で出された薬なのに、保険が使われず自己負担だった」

「処方された薬、薬局で自分も購入できるものだった」

こんな声が近年増えています。その背景にあるのが“OTC類似薬(市販薬と同成分の処方薬)”に対する保険適用外の方針です。

現在、政府は2026年度を目途に、OTC類似薬の処方を原則、保険給付の対象外とする方向で検討を進めています。(2025年6月時点)

この動きには「医療費のの適正化」「セルフメディケーションの推進」などの目的があります。一方で患者や医療現場からは強い懸念の声もあがっています。

OTC類似薬とは

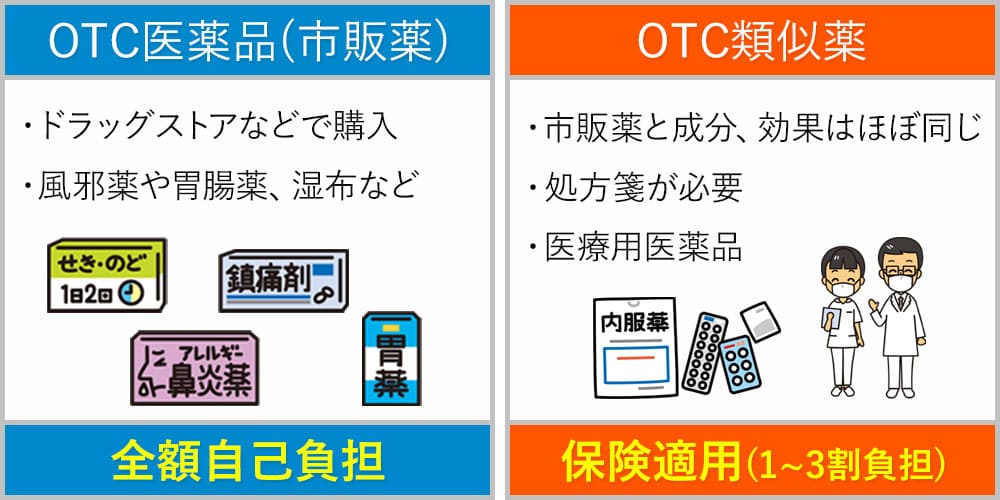

「OTC」とは“Over The Counter”の略で、病院の処方箋がなくても薬局やドラッグストアで買える市販薬のことです。

「OTC類似薬」とは市販薬とほとんど同じ成分や量で作られている処方箋が必要な薬のことです。

つまり市販薬とほぼ同じ効果の薬が病院で処方されます。

例えば下記の様な商品が該当します。

| 一般名(成分) | 代表的な処方薬 | 同等の市販薬例 |

|---|---|---|

| フェキソフェナジン | アレグラ | アレグラFX |

| ロキソプロフェン | ロキソニン | ロキソニンS |

| ファモチジン | ガスター | ガスター10 |

| イブプロフェン | ブルフェン | イブ |

これらは、軽度の頭痛/アレルギー症状/胃痛等に使用される薬であり、医師の処方がなくても市販薬で対応できることから保険適用の対象外とする議論が進んでいます。

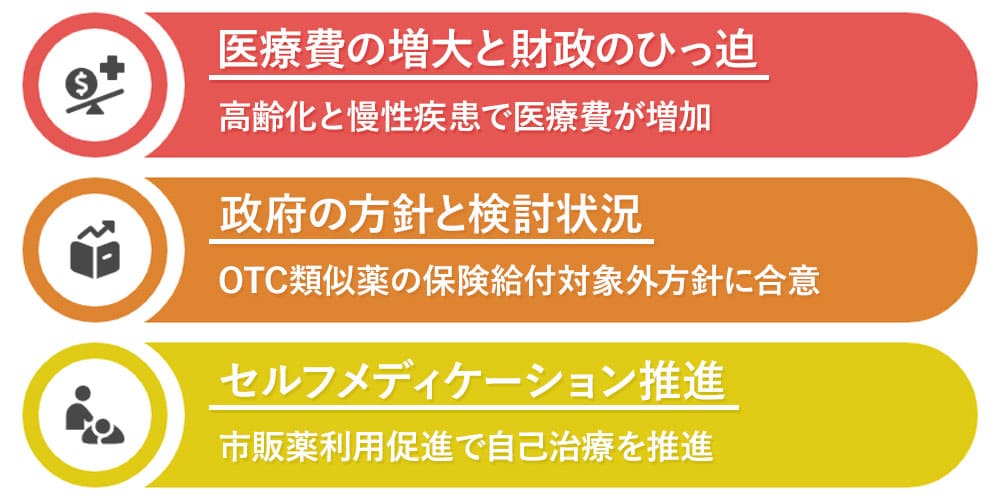

なぜOTC類似薬を保険適用外にするのか

医療費の増大と財政のひっ迫

日本の医療費は、2022年度時点で年間約45.1兆円に達し、そのうち約8割が国民健康保険などの公的財源で賄われています。

高齢化や慢性疾患の増加により、今後さらに医療費は増加すると予測されており、国の財政負担は深刻な問題となっています。

政府の方針と検討状況

2025年6月、自民・公明・維新の3党は、OTC類似薬を原則保険給付対象外とする方針で合意しました。

厚生労働省は、2025年度中に対象薬や適用基準を整理し2026年度から段階的に制度を導入することを目指しています。

例外として、重症の患者・高齢者・障がい者などに対しては保険適用を維持する方針です。

セルフメディケーション推進

政府は「軽度な体調不良は市販薬で対応する」というセルフメディケーション(自己治療)を推進しており、これと連動する形でセルフメディケーション制度(市販薬の購入費が免除対象になる制度)を整備しています。

患者・医療現場への影響

負担増と受診控え

保険適用がなくなると、薬代は全額自己負担になります。

例えば、これまで3割負担で処方されていた薬が、10割負担になることで、下記のようなケースが予想されます。

| 薬の種類 | 処方薬 (3割負担) | 保険適用外 (10割負担) | 差額 |

|---|---|---|---|

| 湿布薬(20枚) | 約500円 | 約1,600~1,700円 | +1,100~1,200円 |

| 花粉症薬(1ヵ月分) | 約1,000円 | 約3,300円 | +2,300円 |

| 風邪薬(1週間分相当) | 約1,000円 | 約2,500~3,000円 | +1,500~2,000円 |

賛否の声

制度への賛成意見(政府・財政派)

・限られた医療費を、重い病気の人に回せるようになる

→軽い症状の人の薬代に保険を使用するのではなく、重い病気の人に医療費を集中させる

・軽い症状ならば病院に行かず、市販薬で対処する人が増える

→病院の混雑を減らして、本当に診察が必要な人が受診しやすくなることが期待される

・「薬を自分で選んで使う」習慣が根づく

→自分の体調に合う薬を自分で判断して使用する事が当たり前になり、健康意識が高まる

制度への反対意見(患者や医療現場からの声)

・薬代が3~5倍になったら生活がキツイ

→同じ薬でも、保険が使用できないと大幅に値上がりするため、家計への負担が心配

・頭痛持ちやアレルギーの人が自分で薬の管理するのは難しい

→自分に合った薬を正しく選べないと、症状が悪化する恐れがあります

・薬代が高くて病院に行けなくなる人も

→経済的な理由で医療を受けるのを諦める人が増えるのではないかと懸念

個人輸入という選択肢

OTC類似薬の保険適用外しが進めば、今後病院で処方される薬でも全額自己負担となる場合が増えていくと考えられます。

そのような中で注目されているのが、個人輸入による医薬品の入手です。

日本では、薬機法(旧薬事法)に基づき、一定の条件下で海外から医薬品を個人の責任において輸入することが認められています。

個人輸入のメリット

- 海外製のジェネリック医薬品が市販薬より安価で手に入る

- 保険が使用出来なくなった薬(例アレグラ・ロキソニンなど)同成分の薬が手に入る

- 病院に行かず薬が手に入るため、通院の手間や費用が抑えられる

個人輸入の注意点

- 海外製のジェネリック医薬品が市販薬より安価で手に入る

- 保険が使用出来なくなった薬(例アレグラ・ロキソニンなど)同成分の薬が手に入る

- 病院に行かず薬が手に入るため、通院の手間や費用が抑えられる

| 一般名(成分) | 代表的な処方薬 | 同等の市販薬例 | 個人輸入薬例 |

|---|---|---|---|

| フェキソフェナジン | アレグラ | アレグラFX | アレグラ |

| ロキソプロフェン | ロキソニン | ロキソニンS | ロキソニン錠 |

| ファモチジン | ガスター | ガスター10 | ファモチジン錠 |

| イブプロフェン | ブルフェン | イブ | 取り扱い無し |

●関連商品

| 商品名 | アレグラ | ロキソニン錠 | ファモチジン錠 |

|---|---|---|---|

| 画像 |  |  |  |

| 有効成分 | フェキソフェナジン塩酸塩120mg/180mg | ロキソプロフェンナトリウム水和物60mg | ファモチジ10mg/20mg |

| メーカー | Sanofi(サノフィ) | 第一三共 | Sawai Pharmaceutical Co., Ltd.(沢井製薬) |

| 購入ページ | アレグラの購入ページはこちら | ロキソニン錠の購入ページはこちら | ファモチジン錠の購入ページはこちら |

今後の見通しと課題

制度の具体的な内容は、2025年度中に厚生労働省が決める予定です。

ただし、制度が始まったあとも次のような点が重要な課題として残ります。

どの薬を対象にするのか、その基準や理由をしっかりと説明すること

国が「なぜこの薬が保険から外れるのか」を明確にする必要があります。

医師や薬剤師が患者にどう説明するかの整理

「保険が使えない理由」などを伝える場面が増えるため、現場の負担が心配されています。

費用の負担が重くなる人へのサポート制度の検討

経済的に厳しい人にも、必要な医療が届くしくみが必要です。

地域や収入による“医療差”が広がらないようにすること

都市部と地方、収入が多い人と少ない人の間で受けられる医療に差が出ないように注意が必要です。

制度をスムーズに進めるには

など市販薬で自己管理する時代に合わせた環境づくりも重要になります。

まとめ

OTC類似薬の保険適用外し問題は、医療費の持続可能性を考える上で避けて通れない課題です。

しかし、「財政効率化」と「国民の健康を守る権利」のバランスをどう取るかは、極めてセンシティブな問題でもあります。

今後、制度が導入される際には、正確な情報提供と、生活実態に即した柔軟な対応が求められるでしょう。

患者一人ひとりも、「どの薬が自己負担になるのか」「市販薬で代用できるか」など、医療との関わり方を主体的に見直す時代が訪れています。