一般的に血糖値とは?

健康を維持し、病気を予防するためには、体内のさまざまな指標を理解することが重要です。その中でも、血糖値は私たちの健康状態を知る上で非常に重要な指標の一つです。

血糖値とは、血液中にあるグルコースの濃度を指します。グルコースはぶどう糖とも呼ばれており、体を動かす原動力となります。

食事を摂ると、食べ物が分解されぶどう糖に変わりますが、そのぶどう糖が血液中に吸収されると体のエネルギーとなるのです。

一般的に血糖値は食事の前と後で変化します。しかし、血糖値には正常な範囲があり、健康な人は決められた一定幅の中に収まりますが、血糖値が低すぎたり高すぎたりする人は血糖値の幅が大きくなる傾向にあります。

血糖値が上がる・下がるとどうなるのか?

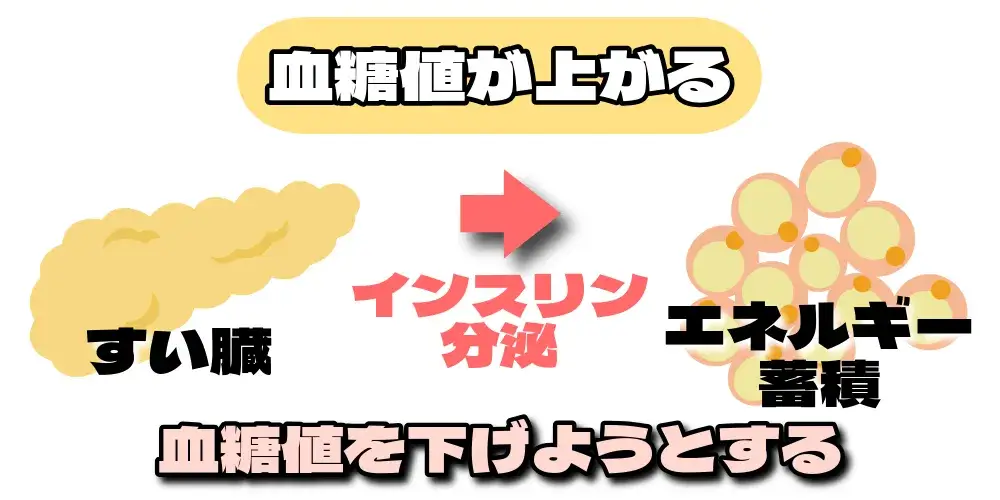

血糖値が上がると

血糖値が上昇すると、すい臓から「インスリン」というホルモンが分泌されます。

インスリンはぶどう糖を身体の中に取り込む働きがあり、エネルギー源として蓄えられます。

同時に血糖値を下げる働きがあるため、例えばご飯を食べて満腹になったタイミングでは血糖値が上昇しますが、インスリンホルモンが分泌されて血糖値を下げようとします。

しかし、何らかの影響でインスリンホルモンが分泌しない、インスリンの効きが低下すると血糖値が下がらず、「高血糖」と呼ばれるようになります。

高血糖の背景には加齢や肥満、ストレス過多、運動不足などが隠れています。

高血糖状態では、血管が傷つきやすく動脈硬化を引き起こすため、糖尿病のリスクも増大します。

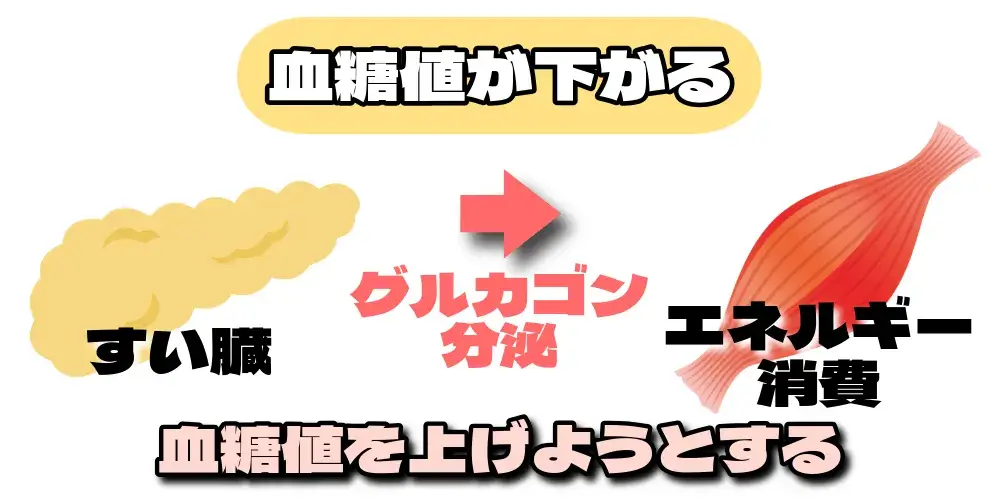

血糖値が下がると

血糖値が下がると、すい臓から「グルカゴン」というホルモンが分泌されます。

グルカゴンは、身体の中に貯めているグリコーゲンをぶどう糖に変え、エネルギーとして使います。

インスリンとは反対に血糖値を上昇させる働きがあります。健康な人では、空腹の状態では血糖値が下がっていますが、下がりすぎないようグルカゴンが分泌されて血糖値を支えてくれます。

しかし、グルカゴンホルモンで支えきれないほどになると、血糖値がどんどん下がっていき、60㎎/dl以下となると「低血糖」と呼ばれるようになります。

食事の量が少なかったり、空腹で激しい労働や運動をおこなったタイミングでなりやすいとされています。

このような低血糖の状態から、身体が無理やり血糖を上げようとするため、ふるえや動悸の症状が起こります。

また、血糖を上げようとしてもエネルギーが足りていないので、意識低下や昏睡状態になることもあります。

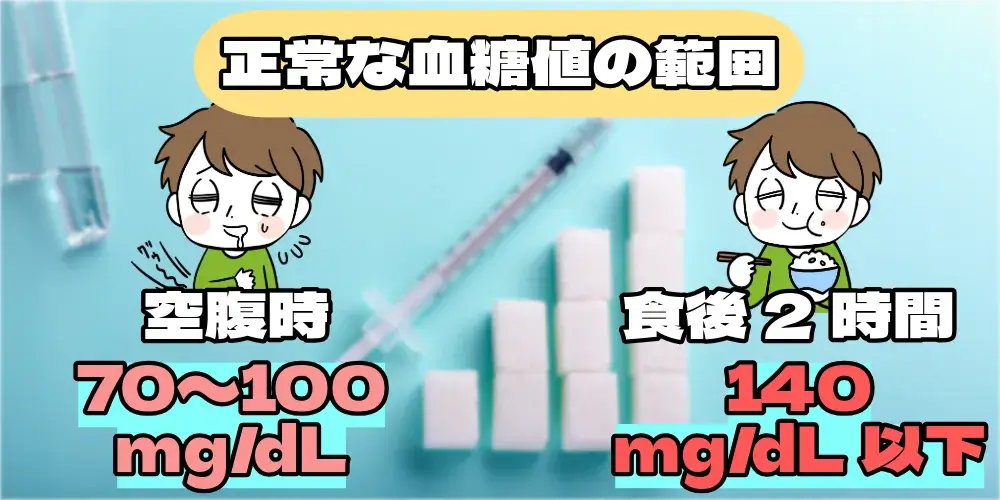

空腹時と食後の血糖値の違い

朝食前や長時間食事をとっていないタイミングで計る血糖値を「空腹時血糖値」といいます。

空腹時の正常な血糖値の範囲は一般的に70〜100mg/dLです。

一方、食後の血糖値は、食事を摂った直後から数時間後の血糖値を指します。食後の血糖値の上昇は、食事から摂取された糖分や炭水化物によるものです。

食べ物が分解され、血液中に吸収されると、血糖値が上昇しますが、この上昇は通常、食後30分から2時間の間にピークに達します。

食後2時間後の正常な血糖値の範囲は一般的に140mg/dL以下です。

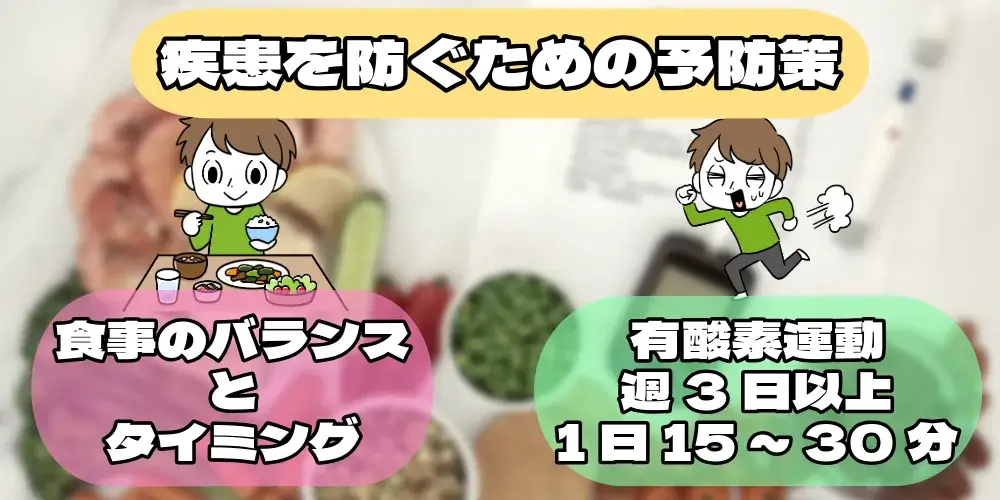

糖尿病などの疾患を防ぐための予防策と食事

食事での予防策

バランス

血糖値が高いと「炭水化物」を減らせばよいと考える方も多いかもしれません。

確かに過剰な炭水化物のとりすぎは血糖値が高くなる要因の1つとなりますが、炭水化物に含まれる糖は身体の大切なエネルギー源となります。

そのため、むやみに炭水化物だけを減らすのではなく、バランスよい食事をとることが高血糖を防ぐためには重要です。

お米やパンや麺類などの「主食」とお肉やお魚、卵などの「主菜」、野菜やキノコ、海藻などの「副菜」が1食の中に含まれるようにしましょう。

特に野菜やキノコ類から摂取できる「食物繊維」は血糖値の急上昇を抑えるだけではなく、満腹感を感じやすくします。コンビニや外食が続いている方でも、意識して野菜は選ぶようにしましょう。

カレーや牛丼などの丼メニューは炭水化物を多くとりすぎてしまうため注意が必要です。また、1日3食を目指してとるようにしましょう。

タイミング

バランスよい食事をとったとしても、食べ過ぎてしまったり、夜遅くに食べていては意味がありません。食事はお腹八分目でとめるようにして、少し余裕を残した状態で終えましょう。

ゆっくり噛んで食べるようにすると満腹感を感じやすくなります。

また、寝る直前に食べると消化しないまま睡眠に入り、太りやすくなります。

そのため、寝る2時間~3時間前までには食事を済ませることを心がけましょう。

食事以外の予防策

運動

運動をすると、太りにくい体質になり、肥満を解消します。加えてインスリン抵抗性が改善されるため、血糖値も下がりやすくなり、動脈硬化も防いでくれます。

高血糖が続くことでなりやすい糖尿病は、動脈硬化を発症しやすいとされているため、運動は予防策として効果的です。運動をするタイミングとしては食後30分程度経過してからがおすすめです。

この時間帯は、ぶどう糖をエネルギーとして消費してくれ、血糖値上昇を抑えやすいとされています。

また、運動といっても様々な種類があります。中でもよいとされているのが有酸素運動です。

ランニングやサイクリングなど体全体の筋肉を使用する有酸素運動は、自分のペースで無理なく続けられることも特徴です。1日15~30分ほどを目安に、週3日以上継続しましょう。

血糖値が上昇しすぎたり、低下しすぎたりすると以下のような疾患を発症してしまうリスクがあります。

「糖尿病などの疾患を防ぐための予防策と食事」でご紹介した運動や食事の見直しを行うことで血糖値管理が可能となりますので、試してみてください。

※血糖値の上がり下がりで注意したい疾患一覧

糖尿病

血糖値が上がり続けると発症します。

血糖を下げるホルモン「インスリン」が正常に働かなくなることで起こります。

糖尿病網膜症

糖尿病の合併症として出やすい疾患の1つです。

病気が進行すると視力が低下し、失明のリスクがあります。

糖尿病腎症

糖尿病の合併症として出やすい疾患の1つです。

進行するとむくみや貧血などが起こり、人工透析をしないと生活できなくなります。

糖尿病神経障害

糖尿病の合併症として出やすい疾患の1つです。

体の神経が障害されるため、感覚が低下したり、体温の調節がうまくできなくなります。

栄養失調

低血糖状態で注意したい疾患です。

栄養が不足していると、栄養素の吸収が十分にできなくなり、低血糖となります。

ケトン性低血糖症

インスリンが通常よりも多いことで起こる低血糖です。

低出生体重の子供に多く見られる傾向があります。炭水化物を多く摂取することが有用です。

血糖値に関するよくある質問

- Q血糖値のみを改善すれば、糖尿病のリスクは減らせるのでしょうか?

- A

血糖値のみを改善しても高血圧や高脂血症などの合併症があれば糖尿病のリスクは変わりません。

しかし、血糖値を下げることは身体にとって良いことであり、合併症の発症リスクも低下させます。

- Q血糖値が改善しても体重が増えてしまいましたがどのようなことなのでしょうか?

- A

高血糖状態が続いてしまうと、すい臓から分泌される「インスリン」に耐性が出てきます。「高血糖が続くと体重が増え続けるのではないか」と想像する方もいらっしゃるかもしれませんが、高血糖状態ではぶどう糖が身体の中に入ることができず、体重が減少してしまうケースもあります。

しかし、体重減少しているとき身体は飢餓状態となっており健康的な状態とは言えません。糖尿病の治療を開始し、インスリンを補充するとぶどう糖が身体の中に再び入れるようになり、体重が増えることがあります。

- Q夜お腹が空きすぎて眠れないとき、血糖値を上げすぎない食べ物はありますか?

- A

夜は運動量が少ないため、食べたものが脂肪に変わりやすい傾向にあります。しかし、どうしても夜お腹がすきすぎて眠れない場合は、血糖が少ない食べ物を食べると良いでしょう。

例えば、りんごやバナナなどの果物は肝臓で代謝されるため、インスリンを必要としません。血糖値が上がりにくいためおすすめの食べ物です。

また、ホットミルクなどの乳製品、アボカド、大豆製品はトリプトファンを多く含むとされています。トリプトファンは体内で睡眠ホルモンであるメラトニンに変わるため、よく眠れるようになるとされています。お菓子や白米、パンや甘い飲み物などは避けましょう。

- Q血糖値が高いとどのような検査を行うのでしょうか?

- A

代表的な検査に「HbA1c」があります。月単位で血糖状態を評価するもので、6.5%を超えると糖尿病型とされます。

他には「尿糖・尿蛋白」という検査もあります。尿の中に糖分がどのくらい含まれているか、腎臓の状態がどうなっているか評価します。糖尿病を専門としているクリニックではよく行われます。

最後に

血糖値は身体の中のグルコースの割合を示しています。

グルコースは身体が動くために重要な要素であるため、低すぎても高すぎても支障をきたしてしまいます。

低血糖が続くとめまいや昏睡に陥るリスクがある一方、高血糖が続くと動脈硬化や糖尿病を発症するリスクがあります。

血糖を正常範囲内に維持することが健康には大切ですが、日本人は血糖値が高い方が増加傾向にあります。

血糖値が高すぎる人は運動や食事を心がけて、上昇しないよう生活習慣を改善していきましょう。

出典

大正製薬製品情報サイト 血糖値とは何か?

e-ヘルスネット 血糖値

今から対策したい!若者に増加する糖尿病

東京都保健医療局 糖尿病を防ぐ食生活 ~「ちょっと血糖値が高め」の方へ~