「食中毒」の恐怖を味わったことはありますか?最近では対策もしっかりとられている為数も減ってきているようです。

しかしそれでも食中毒は我々の日常生活に常に潜んでいる「眼に見えない脅威」と言っても過言ではありません。「食中毒」という名前は多くの人が知っている事でしょう。

しかし実際にはそのメカニズムについては詳しくないということがほとんどではないでしょうか。

食中毒とは?

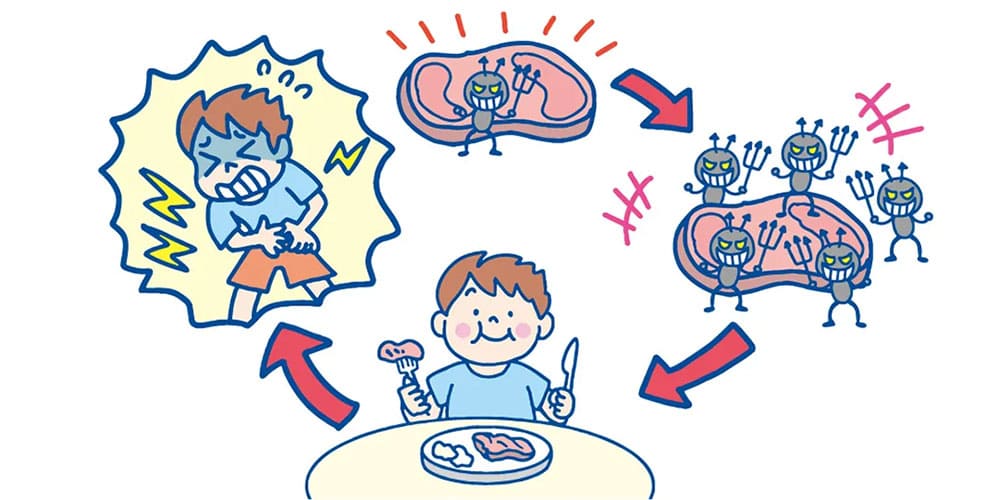

食中毒とは食べ物や飲み物が媒体となり、体内に有害物質が入り込むことによって、健康被害を及ぼす状態を言います。

多くの場合、食中毒が発生するのは、食品中に細菌やウイルス、寄生虫、化学物質などが含まれていることが原因と分かっています。

これらの原因菌が食品中で一定条件下において大量に繁殖することにより、それを食べた人達が下痢や嘔吐・発熱など非常に大変な状態を引き起こしてしまいます。最悪の場合死ぬことだってあります。

食品の安全性が確保されていない場合、私たちは無意識のうちに危険な物質を取り込んでしまう可能性がありえるということです。

私たちが日常的に口にする食材の中には食中毒の原因になるものは多く存在します。

全ての食品がそうであると言うことではありませんがどんな原因があるのかはしっかり把握しておくことで対策も立てられるというものです。

食中毒は特に夏場に多く発生することが知られています。その理由については次の項でしっかり解説していきます。

以上のことから衛生管理というものはいついかなる時も重要であると言うことを常に意識していることが大切です。

食中毒になった場合、軽度なものであれば数日で回復することが多いですが、重症化した場合長期間にわたって体調を崩し入院を必要とする場合もあります。

特に、免疫力が低下している乳幼児や高齢者、また基礎疾患を持つ人たちは、その影響は非常に大きいと言えます。だからこそ食中毒の予防はすべての人にとって重要な課題とも言い換えることができます。

この様に食中毒は我々の生活に直結する身近な問題です。

私たち一人ひとりがそのリスクを正しく理解し、日々の生活において対策を講じることが健康を守る為の一歩です。

気温が上がり始める5月以降は特に要注意

食中毒は1年を通してみると気温が上がり始める5月以降に発生しやすくなるため特に注意が必要です。

気温が上昇し始めるこの時期は、細菌やウイルスなどの微生物が活発化してくるため、食品を通じて私たちの体内に侵入するリスクが普段よりも大幅に高まります。

そのため、食中毒の発生件数も増加しやすくなると言う訳です。

まず、気温の上昇が微生物の増殖を手助けします。その結果食品が汚染される可能性も高まります。

食中毒を引き起こす細菌の多くは、20度以上の温度で活発に増殖し始めます。人間や動物の体温くらいの温度になると増殖のスピードが最も速くなります。

そして30度から40度になると最も増殖が活発になります。さらに、細菌の多くは湿気を好むため、湿度の高くなる梅雨時期には特に注意が必要です。

そのため夏に向けての準備期間ともいえる5月からは食品の取扱いに一層の注意が求められます。

また、この時期は野外でのイベントやバーベキューが盛んになる時期でもあります。

外出先での食事は、屋内とは異なり温度管理が難しいことが多く、その結果食品がいたんだり、細菌により汚染されやすくなります。

特に、生魚や魚介類を扱う際は、冷却状態を保ち、調理器具や手指をよく洗うことなど衛生面において細心の注意を払う必要があります。

この程度のことすら怠ってしまうと、たとえ調理した際に十分火を通したからと言っても、料理の間に再び細菌が付着する可能性があります。

食中毒の予防

食中毒の予防には、食品の新鮮さを保つこと、適切な温度管理、衛生状態の維持が大切です。

例えば調理の前後には必ず手を洗うこと、使用する器具や食器は清潔を保つこと、そして食材の保存方法に気を付けることが大切です。

また食材の賞味期限を守ることも非常に重要だと言えます。特に生鮮食品は賞味期限や消費期限を守ることで、食中毒のリスクを大幅に減少させることができます。

買い物をした際に持って帰る食材の管理にも気を配り、常温での長時間の放置を避けるなど注意を怠らないことが肝心です。

これからの季節、食中毒のリスクが高まる中で、私たち一人ひとりが意識を高め、しっかりと自己防衛を図ることが求められています。

食中毒の原因

食中毒の主な原因は細菌、ウイルス、化学物質、自然毒そして寄生虫があります。

ここでは細菌による食中毒について着目し解説していきます。

まず、細菌が原因となる食中毒は特に夏場に多く発生します。その理由として、温度と湿度が細菌の繁殖に適した環境を作り出している為です。細菌の多くは20度ほどの室温から活発に繁殖をはじめます。特に梅雨の時期は湿度も高く細菌による食中毒のリスクが大幅に上昇します。

細菌性食中毒には「感染型」と「毒素型」の2パターンに分けられます。

| 感染型 | 飲食により摂取した細菌が腸管内で増殖することで発症する。 食べ物の中で細菌が増殖してしまい、それを食べたことで発症する。 |

|---|---|

| 毒素型 | 摂取された細菌が腸管内で増殖し、産生された毒素が原因物質となり食中毒を発症する。 食品内で細菌が増殖し産生された毒素が原因物質となり食中毒を発症する。 |

この他ウイルスや自然毒、化学物質なども食中毒の原因物質になります。

これら多岐に渡るリスクに対応するためには食中毒に対する正しい知識を持つことが必要です。

まずは食中毒を起こす細菌とウイルスについて理解を深めていきましょう。

食中毒を起こす細菌とウイルス

食中毒には多くの原因があることを解説してきました。その中でも特に大半を占めているのは細菌感染症とウイルス感染症です。

ここでは食中毒を起こす細菌とウイルスについてもう少し掘り下げて解説していきます。

①細菌

細菌は、糖などの栄養と水があり、一定の条件が揃えば生きた細胞がなくても自力で増殖できる微生物の一種です。

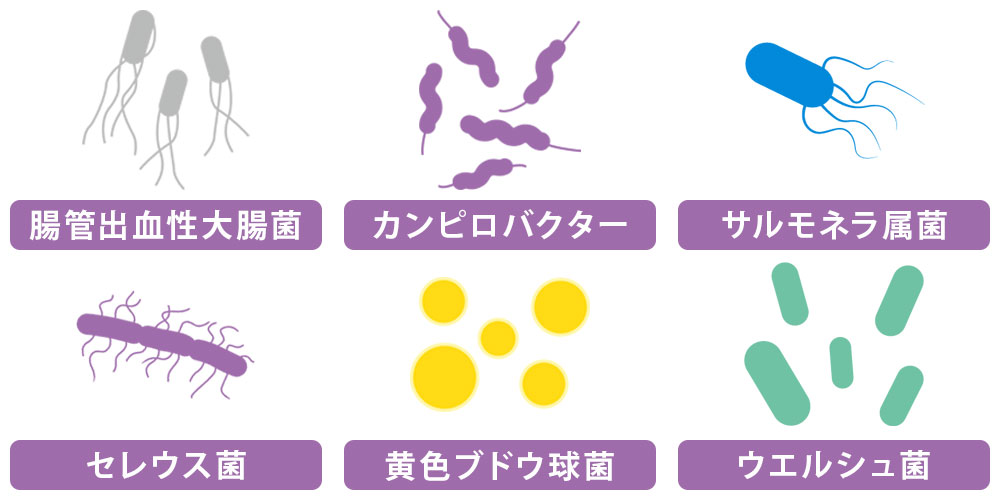

細菌によって引き起こされる食中毒の代表的なものに、腸管出血性大腸菌、カンピロバクター、サルモネラ属菌、セレウス菌などがあります。

これらの細菌に感染することによって、様々な症状が引き起こされ、特にお腹に関する痛みや下痢、吐き気と言った症状が見られるようになります。

| 主な細菌 | 特徴 |

|---|---|

| 腸管出血性大腸菌 | 主に牛や豚の腸内に生息しており、O-157やO-111などの型が有名です。 この細菌は、腸内で強力な毒素を生成し、出血性の下痢や激しい腹痛を引き起こします。 特に乳幼児や高齢者は重症化のリスクが高く、場合によっては命に関わることもあります。 生肉や加熱が不十分な肉を摂取することで感染するため、調理する際にはしっかりと火を通すことを忘れてはいけません。 |

| カンピロバクター | 牛、豚、鶏など多くの動物の腸内に存在し、感染すると吐き気や腹痛、水様便などの症状が現れます。 生肉や加熱不足の肉を食べることで感染することからしっかりした加熱調理が必要です。 |

| サルモネラ属菌 | 熊や豚、鶏などの動物に存在し、卵や生肉が主な感染源となります。 感染すると、激しい胃腸炎の症状が出ることが多く、下痢や腹痛、発熱を伴うことがあります。 |

| セレウス菌 | 土壌や自然界に広く存在しており、米や豆類、スパイスなどが感染源となります。 調理された食品の中で毒素を生成し、嘔吐や下痢などの症状を引き起こします。 特にセレウス菌の毒素は加熱に強い性質を持つことからしっかりとした衛生管理が必要です。 |

| 黄色ブドウ球菌 | 皮膚や喉に存在する細菌で、調理中に傷や感染があると食品を汚染してしまう可能性があります。 増殖した場合、強力な毒素を作り、摂取後3時間ほどで激しい嘔吐や下痢を引き起こします。 この菌は酸性やアルカリ性の環境下でも増殖可能なため非常に厄介です。 |

| ウエルシュ菌 | 酸素がない場所で芽胞を形成しながら増殖する細菌で、特にカレーや煮込み料理が原因となることが多いです。 ウエルシュ菌を摂取した場合、下痢と腹痛が生じるため、調理後はすぐに冷却し、長時間放置しないことが重要になります。 |

②ウイルス

ウイルスは細胞を持たず、基本的にはタンパク質と核酸からなります。

細菌と異なり栄養や水があっても細胞がない為単独では増殖できません。他の生物の生きた細胞に寄生して自己を複製することでのみ増殖します。

抗生物質は細菌には効果がありますがウイルスには全く効果がありません。

ウイルスの代表的なものは前述した通りノロウイルスになります。非常に感染力が強いウイルスです。手指や食品を介して感染し、腸で増殖しながら嘔吐や下痢を引き起こします。

特に冬場に多いのがノロウイルスを原因とするウイルス性食中毒です。

ノロウイルスはわずか数十個のウイルスでも感染を引き起こし、その感染力の強さから時として大規模な集団感染を招くことがあります。特に調理者から食品を介して感染が広がるケースが多く見られます。

ウイルスはエンベロープ(脂肪・タンパク質・糖たんぱく質からできている膜)を持たないノンエンベロープウイルスであり、そのため塩素系の消毒剤以外には耐性があることが多く、一般的なアルコール消毒では効果が薄いとされています。

さらにノロウイルスは遺伝子型が多く、くり返し感染する恐れがあります。現時点において有効なワクチンや治療薬が存在せず、感染した場合は対症療法による治療しかありません。

また自然毒も食中毒の原因として知られています。自然毒には植物性自然毒と動物性自然毒が存在します。前者であれば例えば毒キノコ、後者であれば例えばフグなどが該当します。

これらの毒は加熱しても無毒化されないことが多い為注意を払って食材を選択することが必要となります。

さらに、寄生虫による食中毒であれば、特にアニサキスが有名です。生の魚介類を口にする機会が多い日本人ではほとんどの方が知っているのではないでしょうか。

この寄生虫がいる食品を誤って摂取すると、胃腸に激しい痛みを引き起こします。

この様に、細菌とウイルスが原因となる食中毒には様々な種類があり様々な特徴があります。

夏場は細菌と冬場はウイルスが、と住み分けられているように見えますが稀に細菌とウイルスが同時に感染する場合もあります。

そして一度感染したかと言って二度と感染しない訳ではないことに注意が必要です。1年通して感染症の危険性があることを忘れないでください。

食中毒の症状と治療法

食中毒の症状

食中毒にかかった場合、一般的な症状として、腹痛、下痢、嘔吐、発熱が引き起こされますが、その病状の程度や治療期間は病原体により様々です。

そのためこれらの症状は数日から数週間続くことがありますが、以下に示す適切な処置を行うことにより早期に快復へと向かうことができます。

食中毒によるこれらの症状は腸内において増殖した細菌やウイルスが原因による胃腸の機能低下が原因になります。

食中毒の治療法

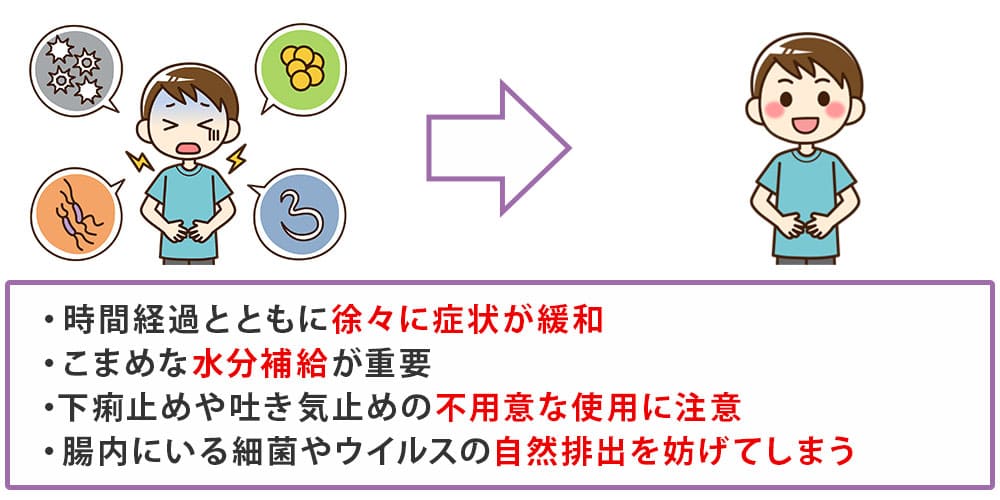

症状が現れはじめる初期の段階では、防御機構として備わっている体の働きが作用し、自然に異物を排除しようとして、下痢や嘔吐が多く見られます。

この働きによって体内に侵入した病原体や毒素が体外に排出され、時間経過とともに徐々に症状が緩和していきます。

しかし、これらの症状が長時間続く場合は、体から水分や電解質が大量に失われ、脱水症状を引き起こす可能性があります。

特に、小児や高齢者では脱水の影響を受けやすいため、こまめに水分摂取をするなど注意が必要です。

食中毒の治療に関しては、最も重要な点として水分補給が挙げられます。

ただ水道水を摂ればいいわけではなく、電解質を含む飲料をこまめに摂取することにより、水分と共に体に必要な塩分やミネラルを補うことが必要とされます。

もし脱水症状が疑われる場合は、OS-1などの経口補水液を積極的に摂るようにしましょう。アクアソリタなども効果的です。

また、下痢や吐き気が酷いからと言って下痢止めや吐き気止めは不用意に使用することは避けるようにしましょう。

なぜならば、下痢止めや吐き気止めは、腸内にいる細菌やウイルスの自然排出を妨げてしまうことになり、逆に症状を長引かせる結果になってしまいます。

特に、毒素型細菌の場合では、体内に留まる時間が増えることで、毒素を産生する時間も増えることになります。

自己判断での医薬品の使用は避け、必ず医療機関を受診し適切な診断と治療を受ける様にしましょう。

発熱がある場合においては解熱剤の使用で様子を見ることもできます。

当サイトメデマートでも解熱鎮痛剤の販売がありますので通販により入手することが可能です。

| 商品名 | サラ | ロキソニン錠60mg | ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」 |

|---|---|---|---|

| 画像 |  |  |  |

| 成分名 | アセトアミノフェン500mg | ロキソプロフェンナトリウム60mg | ロキソプロフェンナトリウム60mg |

| メーカー | Thai Nakorn patana Co.,Ltd(タイナコーンパトナ) | 第一三共 | 東和薬品/日本薬品工業株式会社 |

| 販売サイト | サラの購入はこちら | ロキソニン錠60mgの購入はこちら | ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」の購入はこちら |

医療機関を受診することで症状の程度や原因をもとに最適な治療を行います。

場合によっては抗生物質を使用することもありますが、原因が細菌である場合に限られる為むやみやたらと濫用はしません。

以下に細菌・ウイルス毎による症状を示します。

| 細菌・ウイルス | 主な症状 | 治療方法 |

|---|---|---|

| 黄色ブドウ球菌 | 吐き気・嘔吐・下痢、発熱はまれ、大体2~3日で全快 | 抗菌薬などは効果がない、水分摂取を中心とした対処療法 |

| 病原性大腸菌(O-157) | 腹痛が強く、水溶性下痢、ときに出血性下痢、吐き気、嘔吐、最悪の場合合併症として溶血性尿毒症や脳症で死亡 | 水分摂取、脱水が進行している場合は点滴が必要 |

| サルモネラ菌 | 悪寒、嘔吐、腹痛、下痢、発熱、重篤例では血便、5日ほどで改善するが重篤に至ることもある | 適切な水分摂取、場合によって抗生剤を使用 |

| カンピロバクター | 吐き気、腹痛、下痢、発熱、1週間以内で完治 | 適切な水分摂取、場合によって抗生剤を使用 |

| 腸炎ビブリオ | 激しい下痢、腹痛、吐き気、嘔吐、発熱、2~3日で快復 | 適切な水分摂取 |

| ノロウイルス | 下痢、吐き気、腹痛、発熱、通常3日以内で回復 | 適切な水分摂取 |

以上のように、食中毒は適切な水分摂取と対症療法により、症状の悪化を防ぎ、安静にすることで体力が戻るのを待つことで回復までの道のりを短縮することができます。

体調に変化を感じた場合は、我慢せず医療機関を受診し、主治医の指示に従って治療を行うようにしましょう。

食中毒予防の3原則

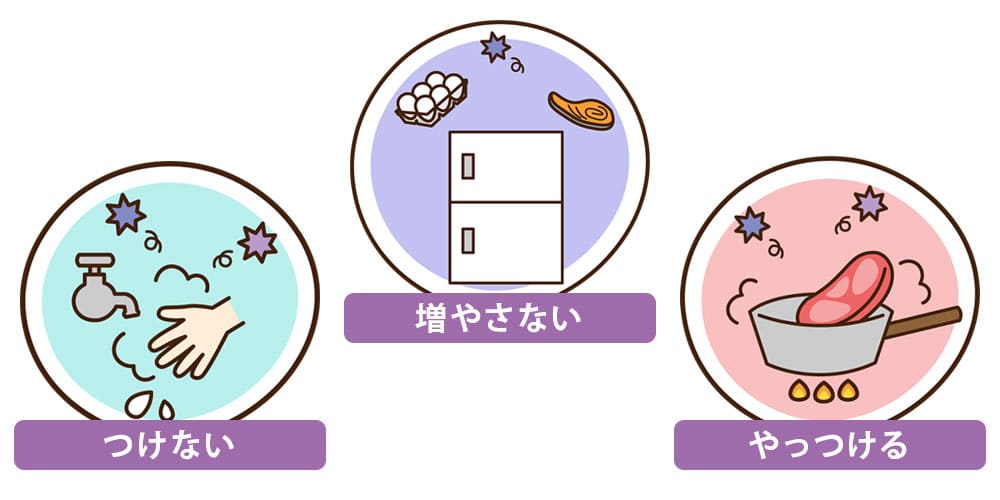

食中毒予防の3原則を知っていますか?食中毒を未然に防止するために行われる基本的な対策になります。

細菌性の食中毒においては、「つけない」「増やさない」「やっつける」が基本的な3原則になります。

初めに細菌を食品に「つけない」ためには、調理をする前には必ず手洗いをすること、調理器具・調理環境を清潔に保つことが挙げられます。

続いて細菌を「増やさない」ためには、食品などは適切な環境に保存し、特に冷蔵や冷凍の温度管理を徹底することが大切です。

そして最後に、食材に付着してしまった細菌を「やっつける」ために、加熱調理をすることが効果的と言えます。これら3原則を守ることにより、細菌による食中毒のリスクを大幅に減少することが可能となります。

以上の3つの原則を守ることにより、日常生活における食中毒のリスクを大幅に減少させることが可能となります。

そのためにはどうしたら良いか、まずは以下に細菌性食中毒の予防法における3原則について詳しく解説していきます。

菌を付けない

食中毒を予防する上で最も基本的な原則の一つが「菌をつけない」ことです。

菌を付けないのは当たり前のことかもしれませんが、意外な所に菌はついているものです。

菌を付けない5つのステップについて解説していきます。

正しい手洗い

まず1つ目、正しく手洗いを行うことです。私たちの手には日常生活を通じて多種多様な細菌が付着します。

部屋の掃除をしたりペットと触れ合ったり、トイレを使用した後など眼に見えないだけで細菌は驚くほど付着しています。従って常に石鹸を使用した丁寧な手洗いを行いましょう。手のひらや指の間、爪と皮膚の間、そして手首までしっかり洗うことが大切です。

また調理の際には扱う食材が変わる度に手を洗うことを心がけましょう。常に手を洗う習慣を身に着けることで細菌が他の食材や調理器具に付着するのを防ぐことができます。

食材のドリップ漏れ防止

2つ目として食材のドリップ漏れを防止することです。肉や魚からは出るドリップと呼ばれる汁が流れ出ることがあります。

このドリップを通じて他の食材に細菌を付着させる可能性があります。買い物後の袋詰めや家庭での保存時、このドリップが他の食品に触れない様に、ポリ袋で包むなどの工夫をするなど対策を講じることが大切です。また保存容器や冷蔵庫内での配置に気を配るようにすると良いでしょう。

キッチンで使用する容器や調理器具の洗浄

3つ目はキッチンで使用する容器や調理器具の洗浄を入念にすることです。お弁当の蓋にはパッキンがついていることがありますが、この部分には特に注意が必要です。

パッキンを取り外して洗浄し、洗い残しがないように溝もしっかり洗浄しましょう。細菌は目に見えない場所に潜むことが多いので容器の隅々まで洗うことが大切です。

野菜や魚介類はしっかり洗う

4つ目として野菜や魚介類はしっかり洗うことです。調理前に水でよく洗うことにより表面に付着している細菌を除去することができます。

ただし、肉類の水洗いは逆効果になるため注意が必要です。シンク周辺に細菌が飛び散り他の食材や調理器具へ付着する可能性があります。肉のドリップが気になる場合は、キッチンペーパーで軽くふき取る方法で細菌の拡散を防止しましょう。

手袋などを使用し安全に調理

5つ目は手袋などを使用し安全に調理をしましょう。手作りのお弁当など素手で調理する際には、ラップや調理用手袋を使用すると良いでしょう。

一度きれいに洗った手でも、また細菌に汚染されることは避けられません。おにぎりや手巻き寿司といった手を使った料理には特に有効な手段と言えます。

以上の方法を守ることで菌を付けることなく食中毒のリスクを大幅に軽減することができます。普段のちょっとした油断から菌は拡散していきます。日常から手洗いを行う習慣をつけるようにしましょう。

菌を増やさない

続いて「菌を増やさない」ために重要な6ステップについて解説していきます。細菌の増殖を防ぐ対策を知っておくことで食中毒のリスクを大幅に減少させることができます。

生ものは最後に購入

1つ目として生ものは最後に購入することです。冬場の暖房が効いた店内や移動中に、食材が温まってしまうことを防ぎます。保冷バッグや氷を用いることで肉や魚の鮮度を保つことができます。生鮮食品は特に細菌の温床となりやすい為必ず最後に購入しましょう。

食材を正しく保存

2つ目は食材を正しく保存することです。家に帰ってきたらすぐに適切な方法で保存することが大切です。

食材に表示されている保存方法に従うことはもちろんのこと、消費期限内に全てを消費する計画も立てると良いでしょう。

大きな塊のお肉や魚を冷凍保存する際には、あらかじめ一人分ずつカットして小分けにして保存しておくと使用する際にとても便利です。

一人分ずつに分けることで、解凍する時間が短くなり、細菌の増殖を抑えることができます。

その上、小分けした状態であれば使用する際に必要な分だけを取り出して使用することができます。残った分に関しては冷所から出すことなく温度変化による細菌増殖から食材を守ることができます。

解凍の方法に注意

3つ目は解凍の方法に注意することです。一般的に自然解凍では、使用できる状態になるまでにあまりに時間がかかりすぎてしまい、細菌が増殖してしまいます。

そのためもし解凍するのであれば、冷蔵庫内での解凍や、流水にさらしながら解凍する、もしくは電子レンジの解凍機能を使用して短時間で解凍すると良いでしょう。

解凍時間が短ければ短いほど細菌の増殖を最小限に留めることができます。

料理は分割して保存

4つ目として料理は分割して保存することです。

カレーやシチューのように大量に作ると、残った分はそのまま放置して翌日火を通して食べることが多いのではないでしょうか。

いくら食べる時に火を通せば大丈夫と言っても一晩常温で保存されたカレーやシチューは予想以上に細菌が増殖しています。万が一を避ける為にも、残った分は浅めの容器に小分けして冷蔵庫又は冷凍庫で保存する様にしましょう。これにより、菌が増殖することを防止することができます。

そして、保存した料理を食べる場合には、必ず十分に再加熱してから食べるようにしましょう。

弁当箱に詰めるのは料理が冷めてから

5つ目として弁当箱に詰めるのは料理が冷めてからにしましょう。

熱いまま詰めてしまうと、蒸気による水分が弁当内にたまり、それが食材の腐敗を早める原因になります。

テイクアウトや出前の料理はできるだけ早く食べる

6つ目は、テイクアウトや出前の料理についてはできるだけ早く食べることです。常温放置は要注意です。

特別な場やパーティーでは、料理がしばらくテーブルに置かれることが一般的です。生ものなどは特に保冷剤を使用するなど保存状態を保つような工夫が必要です。

菌を増やさないための対策は、日常のちょっとした配慮から始まります。適切な温度管理そして適切な時間管理を行うことが食中毒のリスクを大幅に減少させる要因となります。

菌をやっつける

細菌をやっつけるために必要なことは「加熱」することです。そのために守るべき3つのステップについてここでは解説していきます。

食材はしっかり中心まで加熱

1つ目は食材はしっかり中心まで加熱することです。

多くの細菌やウイルスは熱に弱いため、食材を中心までしっかりと加熱することにより、細菌を効果的に除去することができます。

煮る、焼く、蒸す、茹でる、あるいは揚げるといった調理法はさまざまで、その全てが細菌をやっつける力を持っています。しかし、食材ごとに異なる適切な加熱時間と温度を守ることが必要です。

たとえば、ハンバーグや鶏肉などを調理する際には内部までしっかり火が通っているかきちんと確認しましょう。

卓上で行うしゃぶしゃぶや焼肉のように生肉に触れる際は、食べる用の箸と生肉に触れる用の箸、そして焼いた肉を取るための箸をしっかり使い分けることが重要です。

調理器具は清潔にする

2つ目は調理器具は清潔にしておくことです。

包丁やまな板を、肉・魚介類と野菜・果物用に分けて使用することが理想的です。そうすることで異なる食材間における細菌汚染を防ぐことができます。

さらに、使用後の調理器具やスポンジは定期的に熱湯や塩素系漂白剤で消毒することが望まれます。

キッチンはいつも清潔に使用

3つ目としてキッチンはいつも清潔に使用しましょう。

食事の後、食器や調理器具を長時間にわたって辛苦で水につけておくことは細菌が繁殖する環境を作り出しています。

従って出来るだけ早く洗い物を済ませるようにしましょう。その際はしっかり泡立てて洗うことが大切です。

また、シンク内や排水溝、三角コーナーなども常に清潔を保つようにしましょう。

キッチン全体を清潔にしておくことが細菌の増殖を防止する一番の近道です。

当たり前のことですが毎日続けることは非常に大変なことでもあります。菌をやっつけることで食中毒を防止する一番の手段となるため日々の生活を見直してみることも大切ではないでしょうか。

食中毒まとめ

食中毒は夏場特に梅雨時期に発生しやすい為注意が必要です。

気温の上昇並びに湿度の上昇が細菌が繁殖するための良い環境となります。食中毒を予防するためには3つの基本原則を守ることが大切です。

まず、「菌を付けない」こと。そのためは手洗いをしっかり行い、調理器具は常に清潔に使用することです。

また「菌を増やさない」ことも大切です。夏場は食品が常温に長く置かれてしまうと細菌が急速に増殖します。冷蔵保存や早めの摂取を心がけましょう。

そして「菌をやっつける」では、食品を中心までしっかりと加熱することが効果的です。多くの細菌は加熱により死滅するためしっかり火を通すことを心がけましょう。どれも当たり前のことかもしれませんが意識してそれぞれを徹底することは非常に大変なことです。

細菌は目に見えないため油断してしまうこともあります。大丈夫だろうではなく常に菌がついているかもしれないと思ってこまめに洗うことを習慣化することが最も重要な対策と言えます。

食中毒の3原則を順守することで自分の、家族の、友人の健康を守ることができるようになります。

食中毒は防ぐことのできる病気です。夏場に限らず年間通して適切な行動をすることで健康な毎日を送ることができます。

一人一人ができることを積極的に行うことで結果として食中毒から身を守る手段になることでしょう。

出典

食中毒(厚生労働省)

「食中毒処理要領」及び「食中毒調査マニュアル」の改正について(厚生労働省)

食中毒統計作成要領の改正について(厚生労働省)