利尿剤と尿酸値の関係性

利尿剤を服用中に「なぜか尿酸値が上がる」ということがありますが科学的な理由があります。

今回は「水分を出す医薬品」がなぜ尿酸値を上げてしまうのか、わかりやすく解説します。

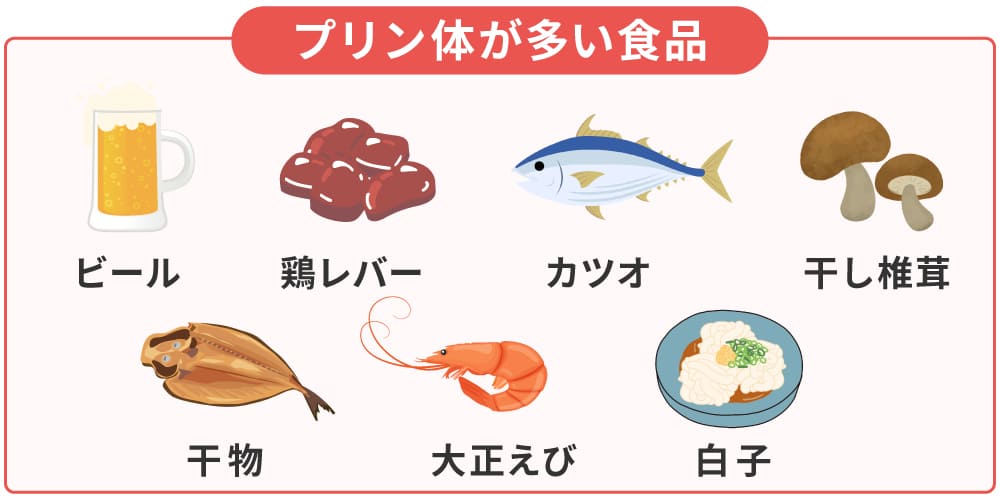

尿酸とは、私たちの体内でプリン体という物質が分解されてできる老廃物のことを言います。

ビールやレバーに多く含まれるプリン体です。

通常、この尿酸は腎臓でろ過され、尿として体外に出ていきます。

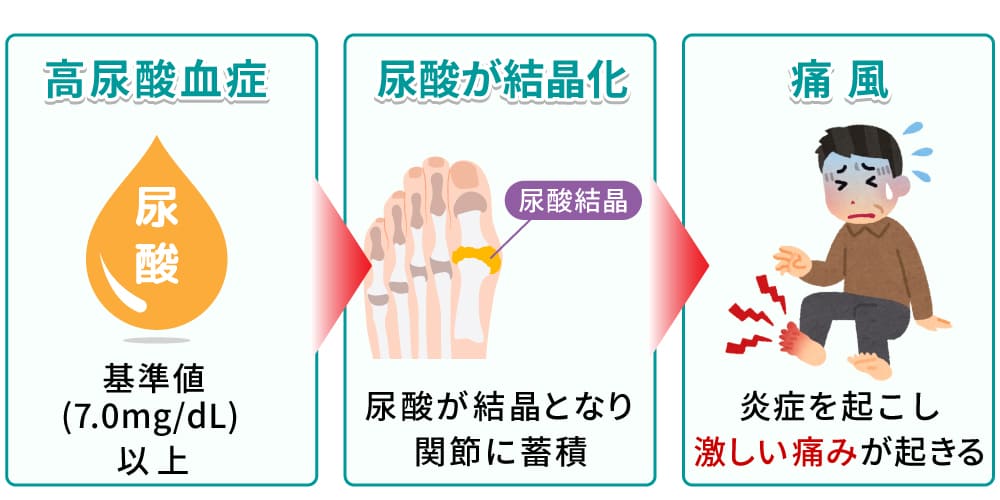

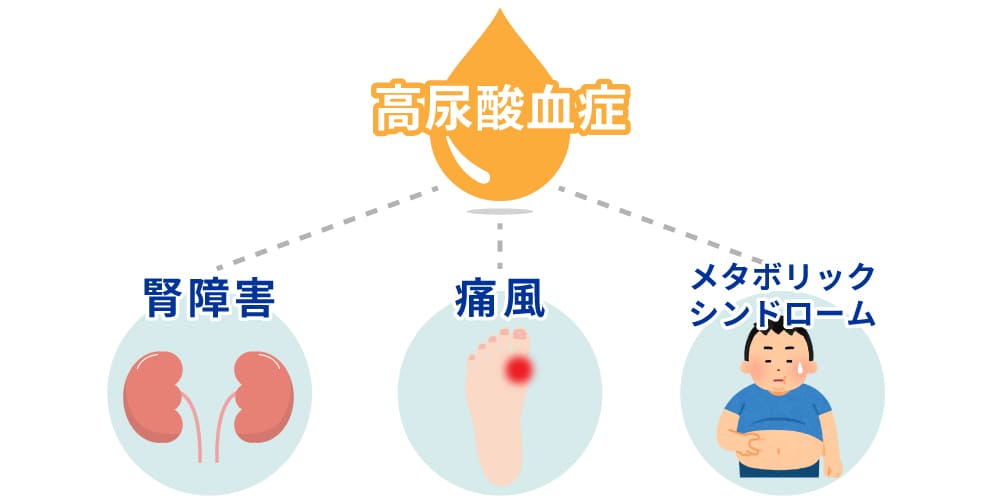

しかし血液中の尿酸が増えすぎると「高尿酸血症」という状態になり、さらに進むと尿酸が結晶化して関節にたまり、あの激痛で知られる「痛風」を引き起こします。

「尿を出す医薬品」なのに、なぜ尿酸値が上がるのでしょうか?

これには主に次の以下の3つの理由があります。

①水分減少で尿酸が濃縮される

利尿剤を服用し尿量が増えてくると、逆に体内の水分が減少します。

体内の水分量が減少すると、血液中の尿酸の濃度が相対的に高くなります。

その結果、血液中は高尿酸の状態になります。

②腎臓が尿酸を体内に戻してしまう

特にチアジド系やループ系の利尿剤は、腎臓で本来排出されるはずの尿酸を血液中に再吸収してしまう作用があります。

【利尿剤一覧】

| 尿酸値 | 上げやすい | 影響が少ない | 影響あり | |

|---|---|---|---|---|

| 分類 | チアジド系利尿剤 | ループ系利尿剤 | K保持性利尿剤 | バソプレシンV2受容体拮抗薬 |

| 商品名 | ナトリックス フルイトラン バイカロン | ダイアート ルプラック ラシックス | ミネブロ セララ アルダクトンA トリテレン | サムスカ |

③尿酸の排出システムへの干渉

腎臓には尿酸を運び出す「輸送体」というシステムがありますが、一部の利尿剤はこの働きを妨げ、尿酸が体内に留まりやすくなります。

利尿剤の種類によって、尿酸値への影響は異なります。

一般的に高血圧治療などでよく使われるチアジド系やループ系は尿酸値を上げやすい傾向があります。

一方、カリウム保持性の利尿剤は比較的尿酸値への影響が少ないとされています。

また、同じ医薬品でも人によって尿酸値の上昇幅は大きく異なります。

これには遺伝的要因や腎機能の状態、食習慣などが関わっています。

利尿剤を服用中で尿酸値が気になる方は、自己判断で利尿剤を中止せず、まずは医師に相談しましょう。

場合によっては利尿剤の種類の変更や、尿酸値を下げる医薬品の併用などが検討できます。

また水分をしっかり摂ることも大切です。

こうした利尿剤と尿酸値の関係は、1960年代から知られていたものの、近年になってようやくそのメカニズムが詳しく解明されてきました。

体内での水分バランスと老廃物の排出という、一見シンプルに思える仕組みの中に、実に複雑な相互作用が潜んでいるのです。

痛風とは?高尿酸血症との違い

皆さんは「高尿酸血症」と「痛風」の違いをご存じでしょうか?

健康診断で「尿酸値が高い」と言われて不安になった方も多いかもしれません。

「高尿酸血症」とは、血液中の尿酸値が基準値(7.0mg/dL)を超えた状態のことを言います。

実はこれ自体では何の症状も現れません。

血圧が高くても頭痛がないのと同じように、「サイレントキラー」とも言える状態なのです。

一方の痛風は、この高い尿酸が結晶となって関節にたまり、激しい痛みを引き起こす病気です。

まるで「ガラスの破片を関節に埋め込まれたような」と表現される痛みは、経験者でないと理解しがたいほどの痛みと言えます。

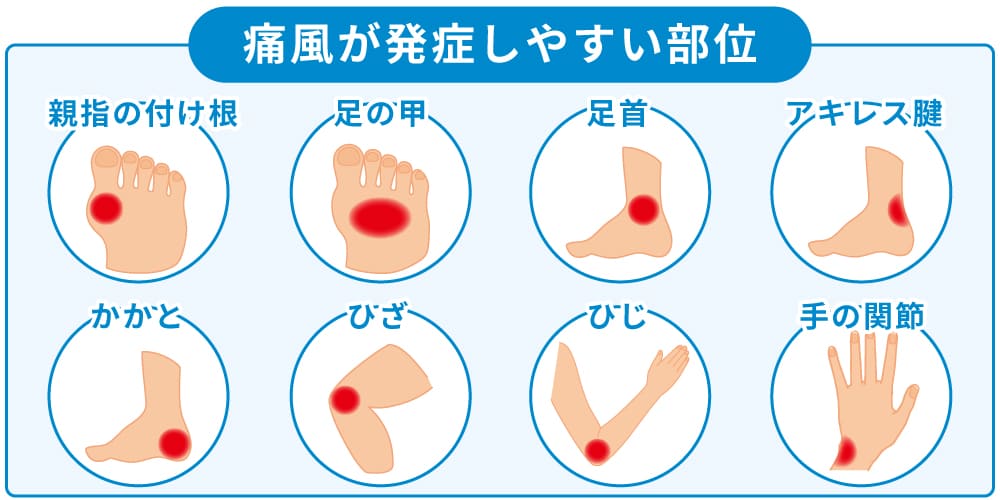

特に足の親指の付け根に起こりやすく、夜中に突然痛みで目覚めることも珍しくありません。

つまり、高尿酸血症はすべての痛風の「土台」ですが、高尿酸血症の方全員が痛風になるわけではなく痛風の発症率は100人に1人程度と言われています。

その上治療法も異なります。

痛風発作が起きている時に尿酸値を急に下げようとすると、かえって症状が悪化することがあるため、まずはコルヒチンなどの抗炎症薬で痛みを抑えます。

発作が落ち着いてから、フェブリクやザイロリックなどの尿酸値を下げる医薬品による本格的な治療に移ります。

健康診断で尿酸値が高いと指摘されたら、それは体からの大切な警告サインです。

生活習慣の見直しや適切な治療で、つらい痛風発作を予防できることを覚えておきましょう。

高尿酸血症の原因

高尿酸血症の原因は、大きく分けて3つあります。

①腎臓からの尿酸排出が減ってしまう

これが最も多い原因と言われており、高尿酸血症患者さんの約6~7割がこのタイプと言われています。

私たちの体内で作られた尿酸は、通常、腎臓から尿として排出されます。

しかし、遺伝的な要因や一部の医薬品の影響、またお酒をよく飲む方は、肝臓でアルコールが分解される際に乳酸が生まれ、この乳酸が尿酸の排出を邪魔してしまうことがあるのです。

②体内での尿酸生産が増える

例えば、白血病などの病気では細胞の代謝が活発になり、その結果、尿酸が通常より多く作られます。

また、肥満の方も尿酸の生産量が増えやすいことが分かっています。

これは体の表面積が広いほど、尿酸も多く作られる傾向があるためです。

③食事からのプリン体摂取が多い

プリン体は尿酸の元となる物質で、ビールやレバー、一部の魚介類(とくに干し椎茸、魚卵、えび、かつお、いわしなど)に多く含まれています。

これらの食品を日常的にたくさん摂ると、体内の尿酸値が上がりやすくなります。

高尿酸血症は放置すると痛風発作や腎臓病につながる可能性もあります。

日頃の食生活を見直し、適度な運動と十分な水分摂取を心がけることが予防の第一歩です。

痛風発作の症状

まず特徴的なのは「突然襲ってくる激痛」です。

何の前触れもなく、ある日突然、関節に鋭い痛みが走ります。

その痛みは想像を超えるほど強烈で、「足に釘を打ち込まれたような」「ガラスの破片を踏んだような」と表現する方もいます。

つまずいたわけでも、ぶつけたわけでもないのに、激痛が現れるのが特徴です。

痛みが出やすい場所は、なんといっても足の親指の付け根です。

正式には「中足趾節関節」と呼ばれる部分です。

痛風が発生しやすい部位と原因

| 親指の付け根 | 足先は体温が低く尿酸が結晶化しやすい。関節への負担も大きく炎症が起こりやすい。 |

| 足の甲 | 血流が滞りやすく尿酸結晶が沈着しやすい。歩行時の摩擦・負荷で炎症が起こる。 |

| 足首 | 日常動作で負担がかかる関節で、尿酸結晶が沈着しやすく炎症が起こる。 |

| アキレス腱 | 腱周囲にも尿酸結晶が沈着し、周囲組織の炎症を引き起こしやすい。 |

| かかと | 体重が集中しやすく、衝撃や負荷により炎症が起こりやすい。 |

| ひざ | 大きな関節で日常的に負荷がかかり、尿酸結晶が蓄積すると強い炎症が発生。 |

| ひじ | 上肢の使用で負荷がかかり、結晶が沈着しやすい。滑液包炎を起こすこともある。 |

| 手の関節 | 冷えやすい末端部で尿酸結晶が固まりやすく、炎症が起きやすい。 |

次いで足の甲、足首、かかとにも現れやすく、まれに手の関節にも痛みを感じることがあります。

興味深いことに、痛風発作は夜間や明け方に起こりやすいという特徴があります。

これは寝ている間に体液の流れが変わり、関節内の尿酸濃度が高まるためと考えられています。

「痛くて目が覚めた」という経験をする方が多いのも納得ですね。

痛みだけでなく、発作を起こした関節には次のような症状も現れます。

- 熱を持ったように熱くなる(局所熱感)

- 赤く腫れ上がる(発赤・腫脹)

- 触れると激痛がする

また、2回目以降の発作では、本格的な痛みの前に「何となく違和感がある」という前兆を感じる方も多いようです。

関節がムズムズする、ピリピリする、しびれる、ほてるといった感覚です。

この前兆を感じたら要注意です。

痛風発作が始まると、最初の2~3時間で症状は急速に悪化し、24時間以内にピークを迎えます。

その後、1~2週間かけて徐々に改善していくのが一般的です。

痛風は20歳以上の男性に多く、現在は成人男性の5人に1人が「痛風予備軍」とも言われています。

さらに気をつけたいのは、痛風は単なる関節の痛みで終わらないことです。

高血圧や高脂血症、糖尿病といった生活習慣病を併発しやすく、将来的に脳梗塞や動脈硬化などのリスクも高まるとされています。

利尿剤服用時の注意点

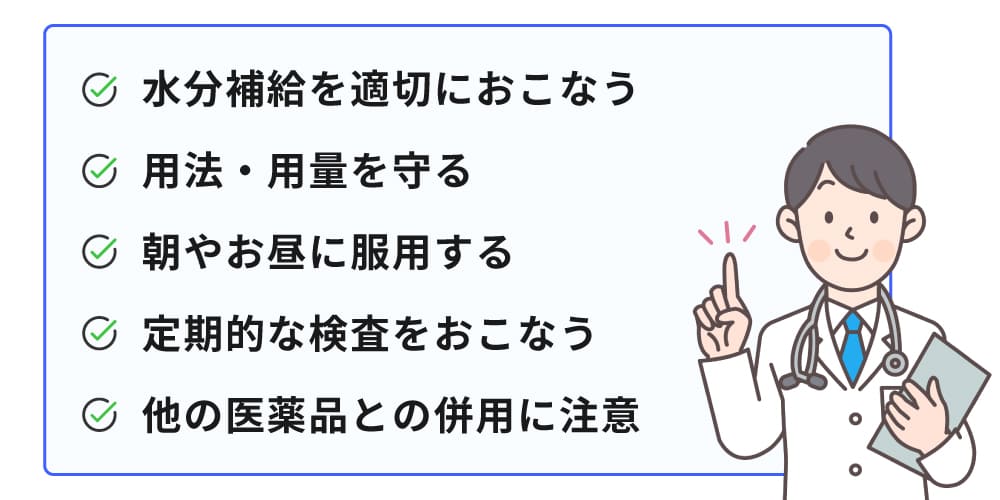

水分補給は計画的に行うことが大切です。

利尿剤の効果で尿量が増えるため、脱水になりやすくなります。

ですが、一度にたくさん飲むのではなく、こまめに適量を摂ることがコツです。

特に長時間の移動や旅行の際は、トイレ休憩を多めに見込んだスケジュールを立てると良いでしょう。

食事面では、カリウムなどの電解質バランスに影響が出ることがあります。

極端な食事制限は避け、バランスの良い食生活を心がけましょう。

体重や体調の変化にも注目してください。

急な体重減少や立ちくらみ、筋肉のけいれんなどを感じたら病院へ相談するようにしましょう。

何よりも医師の指示に従って服用を継続することが一番大切です。

自己判断での服用は危険

「むくみが気になるから」「体重を減らしたい」といった理由で、友人や家族の処方薬を借りたり、インターネットで購入したりして自己判断で利尿剤を服用することは大変危険です。

その理由はいくつかあります。

まず、利尿剤には複数の種類があり、それぞれ作用機序や効果、副作用が異なります。

自分の体質や病状に合わない医薬品を服用すると、電解質バランスの崩れや脱水症状、血圧の急激な低下などを引き起こす恐れがあります。

例えば、カリウム排泄型の利尿剤を長期間使用すると、体内のカリウムが不足して筋力低下や不整脈が起こることがあります。

逆に腎機能が低下している方が特定の利尿剤を使うと、カリウムが体内に蓄積し、重篤な不整脈のリスクが高まります。

また、持病や服用中の他の医薬品との相互作用によって、予期せぬ副作用が起こることもあります。特に高齢者や複数の持病がある方は注意が必要です。

ダイエット目的での利尿剤使用も極めて危険です。一時的に体重は減少しますが、それは単に体内の水分が減っただけであり、脂肪減少ではありません。

さらに電解質異常や脱水により、めまいや倦怠感、さらには意識障害などの深刻な症状を引き起こすこともあります。たかが利尿剤ですがされど利尿剤です。

逆に自己判断での休薬もまた危険です。服用により症状の維持管理ができている状態で、もう大丈夫だろうと思い自己判断で休薬してしまうことは症状の悪化を招く原因となります。

利尿剤の正しい服用方法

医師から処方された利尿剤は、以下のポイントに注意して服用しましょう。

①用法・用量を守る

医師や薬剤師の指示通りの量と回数を守りましょう。

「効き目が弱い」と感じても自己判断で量を増やしたり、「調子がいい」からといって減らしたり中止したりするのは避けてください。

②服用時間に注意する

利尿剤は尿量が増えるため、就寝直前の服用は夜間のトイレ回数が増え、睡眠を妨げる可能性があります。

多くの場合、朝食後や昼食後の服用が推奨されますが、医師の指示に従いましょう。

③水分摂取に気をつける

利尿剤を服用中は適切な水分摂取が必要です。

過度の脱水を防ぐため、医師から制限がない限り、適度な水分補給を心がけましょう。

ただし、心不全などで水分制限がある場合は、医師の指示に従ってください。

④定期的な検査を受ける

利尿剤の長期服用では、電解質バランスや腎機能の変化をチェックするための血液検査が必要です。

指示された通りに定期検査を受けましょう。

⑤副作用に注意する

めまい、立ちくらみ、筋肉のけいれん、極度の喉の渇き、不整脈など気になる症状が現れたら、自己判断せず医師や薬剤師に相談してください。

⑥他の医薬品との併用に注意

市販薬や健康食品も含め、新たに何かを服用する際は、必ず医師や薬剤師に利尿剤を服用していることを伝えましょう。

利尿剤は正しく使用すれば効果的な医薬品ですが、誤った使い方は健康を害する可能性があります。

必ず医師の指示に従い、分からないことは遠慮なく医師又は薬剤師に相談することが、安全な治療につながります。

痛風と生活習慣病の関係

痛風の発作で真夜中に目が覚めた経験がある方には、あの激痛の記憶が鮮明に残っていることでしょう。

実は、この痛風は単なる足の痛みの問題ではなく、さまざまな生活習慣病と深い関わりがあります。

痛風患者さんの多くは、高血圧、脂質異常症、糖尿病、肥満などの生活習慣病も併せ持っていることが研究でわかっています。

※1:日本生活習慣病予防協会(生活習慣病の調査・統計)

これらの病気に共通するのは、不規則な食生活や運動不足、ストレスなど、現代人の生活習慣が大きく関わっているという点です。

特に注目したいのは「メタボリックシンドローム」との関連性です。

内臓脂肪型肥満に加えて、高血圧や高血糖、脂質異常のうち2つ以上を持つ状態をメタボと呼びますが、痛風や高尿酸血症の人はメタボになるリスクが非常に高いのです。

事実、高尿酸血症患者の8割、および痛風患者の37%はメタボリックシンドロームを合併しているというデータもあります。

※2:日本生活習慣病予防協会(高尿酸血症/痛風

また、尿酸値が高い状態が続くと、痛風発作だけでなく腎臓の機能低下を招くこともあります。

腎機能が悪化すると、今度は尿酸の排出がさらに滞るという悪循環に陥りやすくなります。

このように、痛風は「たまに起こる痛みの病気」ではなく、全身の健康状態を映し出す「赤信号」と考えるべきなのです。

食事・アルコールの影響

高尿酸血症や痛風の原因として、まず注目したいのが食事中のプリン体です。

レバーなどの内臓類や、さば・いわしといった青魚には多くのプリン体が含まれています。

また、干物や濃い出汁も意外と要注意です。

とはいえ、これらの栄養価の高い食品を完全に避ける必要はありません。

大切なのは「食べすぎない」という節度です。

見逃せないのが甘い飲み物の存在です。

特に果糖を多く含むジュースや清涼飲料水は、体内で処理される過程で尿酸生成を促進します。

「ノンアルコール=安全」と思いがちですが、実は甘い飲料の常習的な摂取も尿酸値上昇につながるのです。

お酒好きの方に気をつけてほしいのが、アルコールの影響です。

「ビールが痛風の敵」とよく言われますが、実はどんなお酒でも尿酸値を上げる可能性があります。

アルコールが分解されると尿酸が生成されます。

同時に乳酸も生成され、これが尿酸の排出を妨げるためです。

加えて、お酒の利尿作用による水分不足も尿酸濃度を高める原因となります。

また、食べ過ぎや飲み過ぎによる体重増加は内臓脂肪を蓄積させ、代謝異常を引き起こします。

その結果、インスリンの働きが悪くなり、高血圧・糖尿病・脂質異常症といった生活習慣病のリスクが高まります。

日常生活でできる予防策

痛風と生活習慣病の予防には、日常生活での努力が欠かせません。

難しく考える必要はなく、少しずつ習慣を変えていきましょう。

バランスの良い食事

まず、バランスの良い食事を心がけることが基本です。

和食中心の食事、野菜を多く取り入れた食事は理想的です。

プリン体の多い食品は控えめにし、特に加工食品や外食では塩分や油の摂りすぎに注意しましょう。

水分補給

水分補給も重要なポイントです。

尿酸は尿から排出されるため、適切な水分摂取は尿酸値のコントロールに役立ちます。

一日2リットル程度の水分(お茶やミネラルウォーターなど)を目安に、こまめに水分を取りましょう。

適度な運動

適度な運動も効果的です。

突然の激しい運動は逆に尿酸値を上げることがあるので、ウォーキングや水泳など、自分のペースで続けられる運動がおすすめです。

運動には血圧や血糖値の改善、肥満予防の効果もあります。

体重管理も見逃せません。

特に急激なダイエットは尿酸値を上昇させるため、無理なく少しずつ減量するのがコツです。

BMI(肥満度の指標)は18.5以上25未満が正常体重ですので、まずは25未満を目指すようにしましょう。

定期的な検診

最後に、定期的な検診も大切です。

健康診断で尿酸値が基準値を超えていたら、そのままにせず医師に相談しましょう。

痛風の発作が出る前に対策を始めることが、生活習慣病の予防にもつながります。

痛風と生活習慣病は、日々の小さな積み重ねで予防できるものです。

今日からできることから始めて、健康な体を維持していきましょう。

まとめ

利尿剤は高血圧やむくみの管理などに欠かせない重要な医薬品ですが、一部の種類は尿酸値を上げてしまう性質があります。

尿酸値が上がると言うことは、高尿酸血症や痛風になる可能性があると言うことです。

ただ、そのリスクを知っておけば、上手に付き合っていくことが十分可能です。

医師から利尿剤を処方されている方は、自己判断で服用を中止せず、定期的な血液検査で尿酸値をチェックしてもらいましょう。

もし高尿酸血症の傾向がみられたら、医師に相談して医薬品の種類や用量の調整を検討してもらえます。

また、日常生活での工夫も大切です。

水分を十分に摂る、プリン体の多い食品を食べ過ぎない、甘い清涼飲料水やアルコール(特にビール)の摂取を控えめにするなど、ちょっとした心がけで尿酸値の上昇を抑えられることも少なくありません。

痛風や高尿酸血症は、他の生活習慣病と深い関わりがあります。

適度な運動で体重管理を行い、バランスの良い食事を心がけることは、尿酸値だけでなく血圧や血糖値、コレステロール値の改善にもつながります。

「痛い思いをしてから対策を始める」より「痛くなる前に予防する」ほうがずっと賢明です。

利尿剤を服用している方もそうでない方も、痛風・高尿酸血症を他人事と思わず、今日からできる予防法を生活に取り入れてみませんか?

健康は小さな習慣の積み重ねで守られるものなのです。

出典

※1.日本生活習慣病予防協会(生活習慣病の調査・統計)

※2.日本生活習慣病予防協会(高尿酸血症/痛風)

利尿剤内服中の心不全患者における痛風について

ラシックス錠20mg添付文書

全国健康保険協会(痛風とは)

MSDマニュアル家庭版(痛風)

高尿酸血症.jp