ユベラ錠とは

病院で処方される治療薬である「ユベラ錠」って知っていますか?

実は多くの方に処方されている身近な医薬品なのです。

よくユベラカプセル100mgやユベラNソフトカプセル200mgと同じだと勘違いされてしまいがちですが、同じユベラでも全くの別物になります。

ユベラ錠は、「ビタミンE」を主成分とした医薬品になります。

ビタミンEは私たちの体の中で必要不可欠な成分になります。

不足した場合「欠乏症」と言った症状が出るため偏った食事はしないようにしましょう。

「ユベラ」と言う名前にはラテン語で「若々しい」と言う意味が込められており、まさに若々しく健康をサポートする医薬品として使用される事例も多くあります。

ビタミン剤には、水溶性ビタミンと脂溶性ビタミンがあります。

ほとんどのビタミンは水溶性になりますが、ユベラ錠は脂溶性ビタミンに該当します。

その為「食前」ではなく、「食後」に服用することにより吸収力がアップします。

ユベラ錠には3つの主な働きがあります。

①ビタミンEの補給

ビタミンE不足による内分泌の失調を改善して内分泌系を賦活・調整する作用があります。

②血行改善作用

手足の末端まで血液をスムーズに循環させ、冷えやしびれの改善に役立ちます。

③抗酸化作用

体の細胞を酸化から守り、健康的な状態を保ちます。

じつは、これらの働きを総合的にみた場合に、実は美容に良い働きとして作用する可能性もあります。

ユベラ錠の成分

ここからはユベラ錠についてもう少し詳しく見ていきましょう。

まず、ユベラ錠の有効成分ですが、「トコフェロール酢酸エステル」と呼ばれており、1錠に50mg含有しています。

一方で、ユベラNカプセル100mgやユベラNソフトカプセル200mgの有効成分は「トコフェロールニコチン酸エステル」になります。

どちらにも共通して「トコフェロール」が含まれているため、ユベラ錠もユベラNも共にビタミンEの誘導体と呼ばれます。

しかしその内情は全く異なるものですのでご注意ください。

ユベラ錠で最も重要な点は、有効成分であるトコフェロール酢酸エステルの中でビタミンEと呼ばれている成分である「αトコフェロール」が抗酸化活性を持つということです。

しかし抗酸化活性と言ってもその強さはどうなのでしょうか?

実は、ビタミンEには8種類の仲間がいます。

α(アルファ)、β(ベータ)、γ(ガンマ)、δ(デルタ)という4つの「トコフェロール」と、同じように4つの「トコトリエノール」です。

これらビタミンEの中において、ユベラ錠に含まれるαトコフェロールが、最も強力な抗酸化作用を持っているのです。

「抗酸化作用」と聞くと難しく感じるかもしれませんね。

簡単に言うと「活性酸素により体が傷つられるのを守る働き」のことをいいます。

体内で活性酸素の増加が進行するとガンや老化、肌のしわなどができる原因となります。

ユベラ錠は、このような重要な栄養素を効率的に補給できる医薬品として、多くの方に利用されています。

ユベラ錠の適応症状

ユベラ錠は医師が処方することで販売することのできる医薬品であるため使用するためには「適応症状」に該当していなければ医師も処方することはできません。

しかし添付文書を見ても難しい漢字の羅列でどんな症状なのかもわからないですよね。

まして自分の症状がどれに該当しているのかなんて医師でもなければ分かりません。

その為にも病院へ足を運ぶわけですが、美容目的で使用する場合はどのみち全額自己負担になるため病院へ行くメリットはありません。

長期服薬する方の多くは通販で購入している人がほとんどになっています。

当サイトメデマートでもユベラ錠は販売しておりますのでご紹介いたします。

| 商品名 | ユベラ錠50mg |

|---|---|

| 画像 |  |

| 一般名 | トコフェロール酢酸エステル50mg |

| メーカー・ブランド | エーザイ株式会社 |

| URL | ユベラ錠50mgの購入はこちら |

「適応症状」である以下の①~③に対して効果が認められています。

①ビタミンE欠乏症の予防および治療

体内のビタミンEが不足すると、神経や筋肉の機能が低下し、歩行困難や反射機能の低下などが起こります。

とくに、脂肪の吸収が悪い方や偏った食事の方に起こりやすい症状です。

これらの症状に対して予防的または治療的に作用します。

②末梢循環障害(間歇性跛行症、動脈硬化症、静脈血栓症、血栓性静脈炎、糖尿病性網膜症、凍瘡、四肢冷感症)

末梢神経が障害された場合に起こる以下の症状を改善します。

●間歇性跛行症(かんけつせいひこうしょう):歩くと足が痛くなり、休むと治る症状

●動脈硬化症(どうみゃくこうかしょう):血管が硬くなり血流が悪くなる状態

●静脈血栓症(じょうみゃくけっせんしょう):血管の中に血の塊ができる病気

●血栓性静脈炎(けっせんせいじょうみゃくえん):血管に血栓ができて炎症を起こす状態

●糖尿病性網膜症(とうにょうびょうせいもうまくしょう):糖尿病により目の血管が障害される病気

●凍瘡(とうそう):寒さで手足が腫れて痛む症状、しもやけ

●四肢冷感症(ししれいかんしょう):手足が異常に冷たくなる症状

③過酸化脂質の増加防止

過酸化脂質の増加防止とは 体内の脂質が酸化されることを防ぎ、細胞の老化や損傷を予防する効果があります。

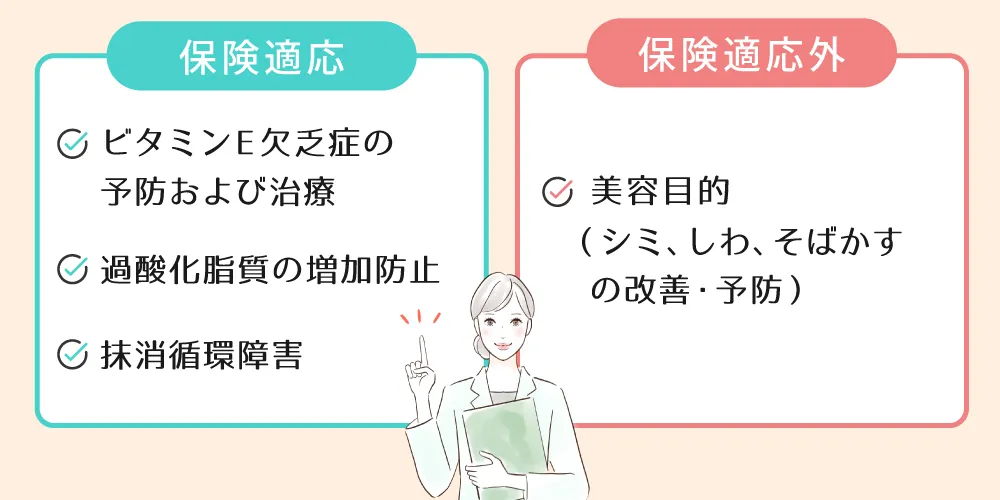

ユベラ錠が病院で処方される場合の保険適用

ユベラ錠を欲しいからと言っても、個人輸入でもしなければ簡単に入手する方法はありません。

ユベラ錠は医療用医薬品であり治療を目的として販売されています。

その為、日本では医師が患者さんを診断し適応症状に記載の内容に合致することで初めて処方することができるようになります。

つまり、保険適応ができるかどうかは添付文書の適応症状に記載されているかどうかが重要なんです。

しかしまれに適応症状に記載がなくても医薬品の特性上使用できる症状が他にある場合があります。

その場合は保険診療で診察することはできませんが、自費医療として診察することが可能です。

美容医療がその主たるものになります。

では実際にユベラ錠を保険適用と保険適用外で使用する場合にはどんな症状があるのでしょうか?

具体例を踏まえてみていきましょう。

保険適用 症状

保険適用で処方される症状は3つです。

ビタミンE欠乏症の予防および治療、抹消循環障害、過酸化脂質の増加防止になります。

もしビタミンEが欠乏すると、小児では歩行がぎこちなくなったり、腕や足の位置感覚が鈍くなったりすることがあります。

また、反射神経の低下や筋力の衰えも特徴的な症状です。

一方、大人の場合は体内の脂肪組織にビタミンEが蓄えられているため、急に欠乏症になることは珍しいとされています。

ただし、脂肪の吸収に問題がある病気の方は要注意です。

とくに気をつけたいのは早産児です。

ビタミンE不足により、貧血や脳内出血、目の発達異常などの深刻な症状が起こる可能性があります。

末梢循環障害では、主な症状として、冷え性やむくみ、歩行時の足のつり、しびれなどが挙げられます。

原因はさまざまで、動脈硬化や糖尿病による血管の変化、血栓(血の塊)ができることなどが挙げられます。

とくに喫煙習慣のある方や、運動不足の方は要注意です。

重症化すると、歩くときに足が痛くなる「間歇性跛行」や、網膜の血管が傷つく「糖尿病性網膜症」などの深刻な合併症を引き起こすこともあります。

私たちの体内で起きる過酸化脂質の増加は、古くなった油が酸化するのと似た現象です。

これが増えすぎると、細胞が傷つき、動脈硬化など様々な病気の原因となります。

ビタミンEには、この過酸化脂質の増加を防ぐ働きがあります。

ナッツ類や植物油、緑黄色野菜を積極的に摂ることで、体を内側から守ることができます。

保険適用外 症状

ユベラ錠の美容効果で期待できる症状には大きく分けて3つあります。

1つ目は、強力な抗酸化作用です。

私たちの肌は、紫外線や環境ストレスによって日々酸化していきます。

これは、りんごが茶色く変色するのと同じような現象です。ユベラ錠は、この酸化を防いで、肌の老化を防ぐ手助けをしてくれます。

2つ目は、血行促進効果です。

血行が良くなることで、肌の新陳代謝が活発になります。

その結果、古い角質が適度に剥がれ落ち、明るく健康的な肌へと導いてくれます。

3つ目は、シミ・そばかす対策としての効果です。

メラニン色素を直接抑えるわけではありませんが、肌の代謝を上げることで、たまったメラニン色素を排出しやすくする働きがあります。

ユベラ錠は美容のビタミンと呼ばれるほどアンチエイジング効果が期待されている医薬品です。

シミ、しわ、そばかすが気になる方は試してみる価値はあるかもしれません。

美容効果を期待する場合は、バランスの良い食事や適度な運動など、健康的な生活習慣と組み合わせることで、より良い結果が期待できるでしょう。

ユベラ錠に効果が近い市販薬

医療用医薬品であるユベラ錠と効果が近い市販薬はあるのでしょうか?

実は市販薬でもビタミンE製剤は販売されています。

全く同じものか?と言われればそうではありません。

やはり市販薬の方が効果はマイルドに設定されています。

大きな違いと言えば配合されているビタミンEの使用量です。

さらに市販薬となるとビタミンE以外の有効成分も配合され、お得になっているといった違いが挙げられます。

それではどんな市販薬が売っているのか、おすすめの商品について紹介いたします。

| 商品名 | ユベラックスα2 | ユベラ-Cソフト | ビトン-ハイECB2 | オリザファインE |

|---|---|---|---|---|

| 配合成分 | d-α-トコフェロール | トコフェロール酢酸エステル、アスコルビン酸 | 酢酸d-α-トコフェロール(天然型ビタミンE)、アスコルビン酸(ビタミンC)、リボフラビン酪酸エステル(ビタミンB2酪酸エステル) | d-α-トコフェロール、ガンマ-オリザノール |

| メーカー | エーザイ(株) | アルフレッサファーマ(株) | 第一三共ヘルスケア(株) | 奥田製薬(株) |

| ビタミンE含有量 | 300mg/3Cap/日 | 300mg/3包/日 | 300mg/3包/日 | 300mg/3Cap/日 |

上記4種類の市販薬をご紹介しました。

医療用医薬品のユベラは錠剤であれば1日300mgまで、カプセル剤であれば1日600mgまで服用することが可能です。

ユベラ錠50mgと比較した場合であれば同等の効果を得ることが可能と判断することができます。

しかし、トコフェロールの摂取量でみた場合であれば市販薬は半量の製品とも言い現わすことができます。

これが、効果がマイルドになっていると言われる所以です。

さらに他に配合されている成分についても少し見ていきましょう。

目につくのがビタミンCとビタミンB2ですね。

美容に関心がある方なら、ビタミンCとビタミンB2という言葉は聞き覚えがあるかもしれません。

これらは美肌に欠かせない栄養素になります。

ビタミンCは、シミやそばかすの原因となるメラニン色素を抑え、美白効果が期待できます。

さらに、お肌の張りを保つコラーゲンの合成も促進してくれるので、シワ予防にも効果的です。

一方、ビタミンB2は皮脂の分泌をバランスよく整えてくれます。

過剰な皮脂や乾燥による肌トラブルを防いでくれます。

実はこの2つのビタミンには相性の良い仲間がいます。

ビタミンCはビタミンEと、ビタミンB2もビタミンEと一緒に摂取すると効果が高まります。

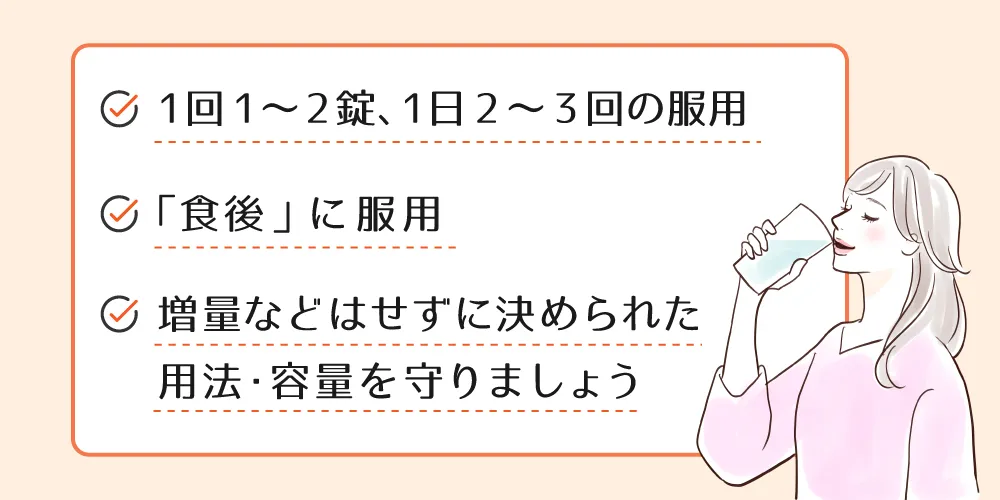

ユベラ錠の服用方法と注意点

次にユベラ錠の服用方法と、服用する際の注意点について見ていきましょう。

ビタミンEを主成分とするユベラ錠は、肌荒れや末梢血行障害の改善に使われる医薬品です。

効果を最大限に引き出し、安全に服用するためには、正しい飲み方と注意点を知っておくことが大切です。

ここからは、服用方法とポイントについてご説明します。

ユベラ錠の服用方法

ユベラ錠の添付文書より用法を確認すると、「通常、成人にはトコフェロール酢酸エステルとして1回50~100mgを、1日2~3回経口投与する」と記載されています。

つまり、ユベラ錠は50mgのみの1規格販売ですので、1回1錠ないし1回2錠を1日2回朝夕か1日3回朝昼夕に服用することになります。

最大の効果を得ようと思った場合、1日3回毎食後に1回2錠ずつ服用することになるでしょう。

服用する際には、配合されているビタミンが失活しないようなるべく多めの水で服用してください。

もし万が一飲み忘れが発覚した時には、気づいた時点で直ちに1回分を服用しましょう。

ただし次に服用する時間が近い場合は1回分飛ばして、次回分よりあらたに服用を再開してください。

決して2回分を一気に服用してはいけません。

ユベラ錠は脂溶性ビタミンになります。

油によく溶ける性質を持つため、服用する際は必ず「食後」に服用するようにしましょう。

食事と一緒に摂ることでビタミンEは効率よく吸収され、十分な効果を得ることが可能になります。

ユベラ錠と併用禁忌および併用注意の医薬品はありませんので他に服用しなければいけない医薬品がある場合は一緒に服用しても問題ありません。

処方された場合は医師の指示に従って服用してください。

ただし、気を付けなければならないのは他にビタミンE製剤を服用していないか確認してください。

ビタミンEの過剰摂取になる可能性があるため、医療用医薬品だけではなく市販薬にも注意するようにしましょう。

ユベラ錠の注意点

ユベラ錠を服用する際に注意しなければいけない点は、毎日決まった時間に服用し習慣づけることです。

どんなに優れた医薬品であってもしっかり指示通り服用しなければ十分な効果を得ることはできません。

そのためにも継続することが最も大切です。

また、服用量は医師が決めるため自分で勝手に増量などしないよう注意が必要です。

これには、飲み忘れた時に勝手に2回分を一気に服用しないようにと言う意味も含みます。

最も重要な注意点として、漫然投与の回避が挙げられます。

中には1ヶ月以上服用続けても効果が見られないのに永遠と服用を続ける人がいます。

効果が見られない場合は漫然と服用を続けようとせず、どうしたらよいか医師の判断を仰ぎましょう。

主な副作用として、便秘・胃部不快感が0.1~5%未満の頻度、下痢・発疹が0.1%未満の頻度で発生が報告されています。

これらの症状が出現した場合は、直ちに医師や薬剤師に相談するようにしましょう。

保管方法にも注意が必要です。

基本的に直射日光の当たらない場所、高温多湿を避け室温(1~30度)で保管するようにしましょう。

錠剤を服用する場合にはPTPシートから取り出して服用してください。

PTPシートのまま誤飲してしまうと消化管内を傷つけてしまいます。

その結果、縦隔洞炎(じゅうかくどうえん)等のような重篤な合併症を併発することがあるため注意しましょう。

授乳婦・小児は可能な限り服用は避けた方が良いでしょう。

それでももし授乳婦が服用しなければいけない場合には、授乳は避けるようにしましょう。

まとめ

ユベラ錠は、トコフェロール酢酸エステルを主成分とする医療用医薬品です。

主な効果として末梢循環障害の改善があります。

手足の冷えやしびれ、また更年期障害に伴う血行不良の症状を和らげる働きがあります。

保険適用となるのは、これらの症状に加えて、ビタミンE欠乏症や過酸化脂質の増加防止に使用することが可能です。

一方で、美容目的での使用は保険適応外となります。

老化防止やシミ、しわ、たるみの改善、美肌効果が期待できます。

市販薬ではユベラックスα2、ユベラーCソフト、ビトン-ハイECB2、オリザファインEなどが類似の効果を期待できますが、医療用医薬品と比較すると効果はマイルドです。

市販薬の特徴としてビタミンCやビタミンB2などが配合されており、美肌効果に優れています。

服用については、基本的には医師の指示に従うことが大切です。

一般的に1日2~3回、1回1~2錠を服用しますが、年齢や症状に応じて調整されます。

ビタミンEは脂溶性ビタミンのため過剰摂取に注意が必要です。

とくに医療用医薬品よりも市販薬やサプリメントとの併用に注意が必要です。

ユベラ錠は適切に使用すれば安全性の高い医薬品です。

治療目的でも美容目的でもしっかり毎日服薬し継続することが大切です。

出典

ユベラ錠50mg添付文書

ユベラ錠50mgインタビューフォーム

MSDマニュアル(ビタミンE欠乏症)

厚生労働省 日本人の食事摂取基準2020年度版

オリザファインE添付文書

ビトン-ハイECB2添付文書

ユベラ-Cソフト添付文書

ユベラックスα2添付文書