光線過敏症

真夏の強い日差しを浴びると、お肌が赤らむのは自然な反応ですよね。

ところが、「ちょっと外を歩いただけなのに、皮膚がかゆくてたまらない」「日焼け止めをばっちり塗ったのに、なぜか発疹ができてしまう」そんな経験がある場合、ただの日焼けではなく「光線過敏症」という別の皮膚トラブルかもしれません。

多くの方が「ただの肌荒れ」「汗による湿疹」と見過ごしがちなこの症状ですが、「光線過敏症」について、ここでは詳しく解説していきます。

光線過敏症とは

光線過敏症とは、太陽の光、特に紫外線に皮膚が過剰に反応して起こる皮膚症状の総称です。

通常の日焼けとは異なり、短時間の紫外線照射でも強い反応が現れるのが特徴です。

肌の赤み、かゆみ、ヒリヒリ感、小さな水ぶくれなど、人によって症状は様々です。

顔や手など、露出部分に集中して現れることが多いんです。

原因はいくつかあります。

医薬品の影響

まず、医薬品の影響が考えられます。

有名どころでは有効成分として「ケトプロフェン」を配合している湿布を貼ったとき、はがした後で日光に当たると湿布の形にくっきりと日焼けします。

これは光接触性皮膚炎(ひかりせっしょくせいひふえん)とも言います。

その他、身近な医薬品が光過敏反応を引き起こすこともあります。

光毒性反応

また、ある種の化粧品や香水に含まれる成分が光に反応して肌トラブルを起こす「光毒性反応」などもあります。

「ポルフィリン症」や「全身性エリテマトーデス」など、遺伝的な要因や自己免疫疾患が関与するケースもあるため一目見て光線過敏症と判断するのはとても難しいです。

専門的な検査が必要になることもあるため、症状が気になる方は皮膚科を受診することをおすすめします。

実は、光線過敏症は医薬品の変更や生活習慣の見直しで改善できることも多いのです。

「日焼けしやすい体質」と諦めず、正しい知識と対策で快適な毎日を過ごしましょう。

光線過敏症の種類

日焼けや肌荒れとは違う、お日様が原因の肌トラブルである「光線過敏症」。

この特殊な状態には主に「内因性」と「外因性」という2種類があることをご存知でしょうか?

今回はその違いについて分かりやすくご紹介します。

内因性光線過敏症

私たちの体の中に潜む要素が引き金となるタイプです。

遺伝子の特性や体内の代謝の仕組み、自己免疫系の問題などが背景にあります。

特別な物質が体内になくても、単に太陽の光(主に紫外線)を浴びるだけで反応が始まってしまうのが特徴です。

外因性光線過敏症

体の外から入ってきた物質が太陽光と「タッグを組んで」起こる反応です。

日光アレルギーとも呼ばれ、医薬品や食品、スキンケア製品などに含まれる成分が原因となります。

具体的に見てみると以下の症状に分けることができます。

| 内因性 | 外因性 |

|---|---|

| 多型日光疹(たけいにっこうしん) | 薬剤性光線過敏症 |

| 日光蕁麻疹(にっこうじんましん) | 光毒性反応 |

| ポルフィリン症 | 光接触皮膚炎 |

| 遺伝性光線過敏症(色素性乾皮症など) |

例えば、ある種の抗生物質や利尿剤を服用中の方は薬剤性の症状が、また香水や化粧品の使用後に日光を浴びると光接触皮膚炎が起きることがあります。

すべての光線過敏症の根本的な引き金は太陽の光なのです。

これらたくさんある症状の中で、太陽光を浴びた時によくみられる症状というのが「多型日光疹」と「日光蕁麻疹」になります。

この2種類の光線過敏症はぐ具体的にどのような症状がみられるのでしょうか?

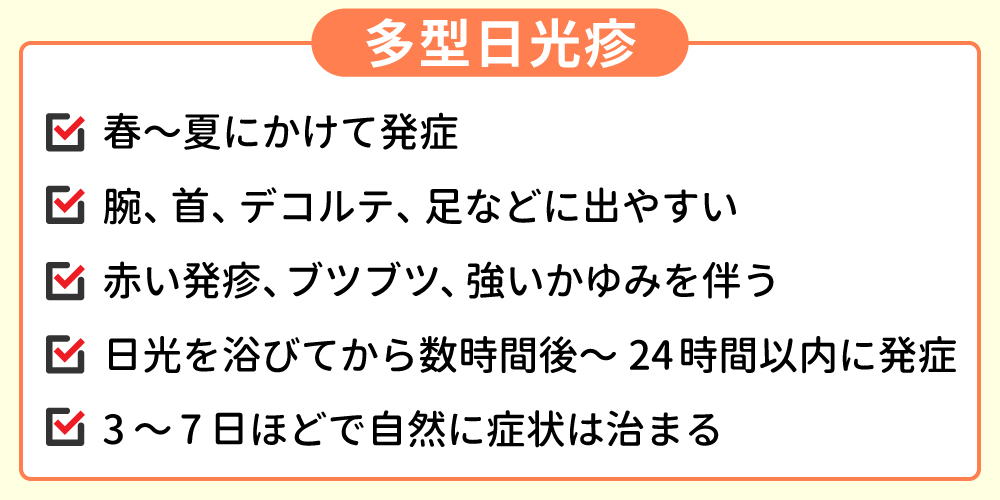

多型日光疹について

春の陽気とともに気になってくるのが「多型日光疹」です。

名前は難しいですが、簡単に言うと「お肌が太陽に過剰反応してしまう状態」のことです。

多型日光疹は、紫外線に対するアレルギー反応の一種で、日本人の約5~10%が持つ体質と言われています。

特に女性に多く、冬の間あまり日に当たっていなかった肌が、春から夏にかけての強い日差しに突然さらされることで発症しやすくなります。

「多型」という名前が示す通り、人によって現れ方が様々なのが特徴です。

一度なりやすい体質になると、毎年同じ時期に同じ場所に出ることが多いのもポイントです。

日焼けとは違い、日光に少し当たっただけでも反応することがあるため、「なぜこんなに短時間で?」と驚く方も少なくありません。

紫外線との付き合い方を見直すきっかけにもなる、この季節ならではの皮膚トラブルについて知っておきましょう。

多型日光疹の症状

多型日光疹の最も特徴的な症状は、日光に当たった部分に現れる赤い発疹やぶつぶつです。

発疹の形はさまざまです。

小さな赤い点状のものから、少し盛り上がったようなブツブツ、時には水ぶくれのようなものまで、人によって異なります。

多くの場合、強いかゆみを伴うのが特徴です。

ヒリヒリしたり、ピリピリした痛みを感じる方もいます。

どこに出るの?

症状が出やすい場所は、日光に露出される部分です。

特に腕、首、デコルテ、足などの露出部分に集中して現れます。

いつも服で隠れている部分が突然日光に当たった時に強く反応することもあるんです。

例えば、いつもはTシャツを着ているのに、ノースリーブを着て外出したら肩や二の腕に症状が出る、といったケースです。

いつ出る?

通常、日光浴をしてから数時間後~24時間以内に出現します。

かゆみや発疹は通常3~7日ほどで自然に消えていきます。

ただし、その間に再び日光に当たると症状が悪化することもあるため注意が必要です。

冬は比較的おさまることが多いですが、海外旅行など急に強い日差しに当たると症状が出ることもあります。

多型日光疹の治療

市販の医薬品を用いた対処法

軽度の多型日光疹なら、ドラッグストアなどで入手できる薬で症状緩和が可能です。

かゆみや皮膚の赤みには、抗ヒスタミン成分を含む内服薬が効果的です。

特にアレグラやアレジオンといった第二世代タイプは、眠気の心配が少ないため日常生活を送りながら使用できます。

皮膚に直接塗るタイプでは、市販の弱いステロイド軟膏が炎症を和らげてくれます。

また、肌の防御機能を取り戻すための保湿クリームも役立ちます。

一時的な痒みの緩和には、メントールが入った冷感ジェルも選択肢の一つです。

病院で処方される治療薬

症状が強かったり、市販薬では良くならない場合は、医師による治療が必要です。

皮膚科で処方される抗ヒスタミン薬は市販品より効き目が強く、つらい症状をしっかり抑えることができます。

医療用のステロイド外用薬も重要な治療法です。

症状に合わせて、アルメタのような穏やかなものから、リンデロンなどの強力なものまで、適切な強さの医薬品が選ばれます。

使用方法は医師の指示通りに守りましょう。

特に重い症状の方には、プレドニゾロンなどの飲み薬タイプのステロイドが短期間処方されることもあります。

迅速に症状を鎮静化できますが、副作用の可能性もあるため、医師の監督下での使用が大切です。

毎年繰り返す深刻なケースでは、ヒドロキシクロロキンといった免疫機能に働きかける薬物療法が検討されることもあります。

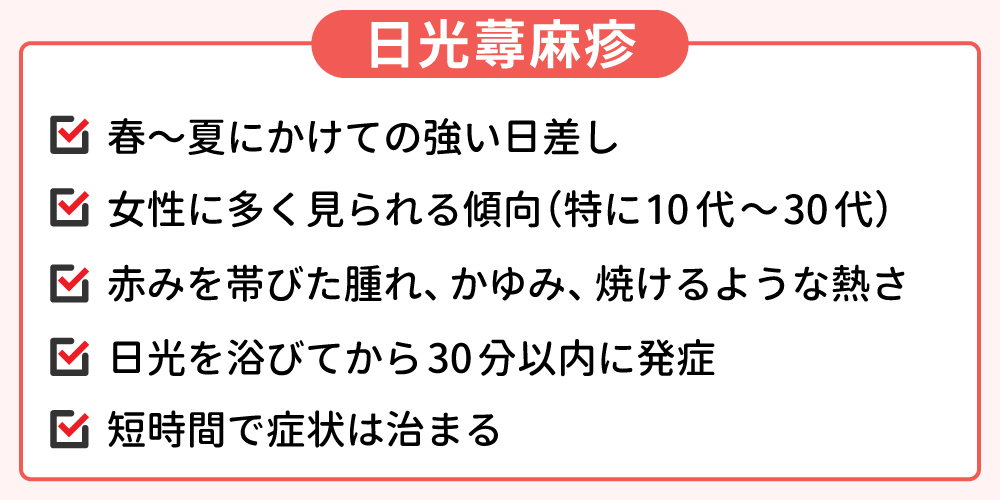

日光蕁麻疹について

日光蕁麻疹とは、その名の通り、太陽の光を浴びることで引き起こされる蕁麻疹のことです。

紫外線を含む太陽光に対して、お肌が過剰に反応してしまう状態です。

実はこれは、れっきとしたアレルギー反応の一種なんです。

体内にある特定の物質が、紫外線を浴びることで変化し、それに対して免疫系が過剰反応を起こすことが原因と考えられています。

ただ、なぜこの反応が一部の人だけに起きるのかは、まだ完全には解明されていません。

特に春から夏にかけての強い日差しの時期は注意が必要です。

外出前の対策をしっかり行うことで、快適に過ごせる可能性が高まります。

日光蕁麻疹の症状

日光蕁麻疹の最も目立つ特徴は、反応の速さです。

太陽の光を浴びてから驚くほど短時間(たった数分から長くても30分以内)で症状が出始めます。

他の肌トラブルと比べると、この即時反応は非常に特徴的なんです。

お肌の見た目はどうなる?

太陽の光が当たると、肌には次のような変化が起きます。

- 赤みを帯びた腫れ(医学的には紅斑と呼びます)

- 皮膚の一部が盛り上がる(いわゆる蕁麻疹状態)

- サイズは小さな点から2~3センチほどの大きなものまで様々

- 円形だったり、不規則な形だったりします

興味深いのは、これらの症状が日光に直接触れた部分だけに現れることです。

服の下など、日光から守られていた部分には通常発生しません。

どんな感じがする?

症状が出ている部位ではイライラするようなかゆみ、焼けるような熱さ、ピリピリとした刺激を感じることが多いようです。

症状が重いケースでは、皮膚だけでなく体全体に影響が出ることもあるため注意が必要です。

具体的には頭が痛くなったり、グラグラするようなめまい、むかつきや吐き気、体がだるく感じるといった症状が現れることがあります。

どのくらい続くの?

幸いなことに、日光蕁麻疹の症状は比較的短時間で治まります。

日陰に入ったり室内に戻ったりすると、多くの場合数時間で症状は和らぎます。

ただ、反応が強く出た人では、最大で24時間ほど不快感が続くこともあるようです。

生命に危険はないものの、外出時に突然日光蕁麻疹になることは気分がブルーになり落ち込んでしまうことでしょう。

日光蕁麻疹の治療

抗ヒスタミン薬

まず基本となるのが抗ヒスタミン薬です。

皮膚のかゆみや赤みを引き起こすヒスタミンという物質の働きをブロックする医薬品です。

症状が出る前に服用すると効果的です。

ただ、通常の蕁麻疹と比べるとやや効きにくい特徴があります。

症状が強い場合は、ステロイド薬を短期間使うこともあります。

医師の指示のもと適切に使用することが大切です。

重症な場合には免疫抑制剤を使用したり、血漿交換療法が有効な場合があります。

光線療法

繰り返し症状が出る方には「光線療法」という特別な治療法があります。

これは皮膚科クリニックで行う治療で、少しずつ紫外線を浴びることで皮膚を日光に慣らしていく方法です。

専用の機械を使って、症状が出ない程度の弱い紫外線を計画的に照射します。

するとヒスタミンが減って皮膚が強くなる「ハードニング」という状態になり、日常の日光に反応しにくくなるんです。

効果を感じるまでに数週間かかることが多いです。

多型日光疹と日光蕁麻疹の違い

「多型日光疹」と「日光蕁麻疹」、今回は、この2つの違いについて6つの視点から、わかりやすく解説します。

①発症のタイミングが大きく異なる

最も特徴的な違いは「発症するまでの時間」です。

日光蕁麻疹は文字通り「即時型反応」で、日光を浴びてから数分~30分程度で症状が現れます。

一方、多型日光疹は「遅延型反応」であり、日光曝露から数時間~数日後に症状が出現します。

この時間差は診断の重要な手がかりとなります。

②見た目の違い

見た目も全く異なります。

日光蕁麻疹では、その名の通り蕁麻疹(じんましん)のように膨らんだ赤い発疹やミミズ腫れが特徴的です。

触るとぷっくりと盛り上がっている感覚があります。

これに対して多型日光疹は、名前に「多型」とある通り、さまざまな形の発疹が出ます。

小さな赤い斑点、水ぶくれ、湿疹のような症状など、人によって見た目が異なるのが特徴です。

③症状の持続時間

症状がどれくらい続くかも大きな違いです。

日光蕁麻疹は日光から離れると比較的早く(数時間以内に)症状が消えていきます。

対照的に、多型日光疹は日光から離れても症状が数日~1週間ほど持続することが一般的です。

④好発部位の違い

どこに症状が出やすいかも異なります。

多型日光疹は、露出部位(特に胸元、腕、首など)に集中して発症する傾向があります。

一方の日光蕁麻疹は、日光が当たればどの部位にも均一に発症する可能性があり、時には衣服で覆われた部分にも出ることがあります(薄い衣服を通過した紫外線によって)。

⑤発症メカニズムの違い

原因となる仕組みも異なります。

日光蕁麻疹は「I型アレルギー反応」と呼ばれる即時型のアレルギー反応で、日光(主にUVA)が特定の物質と反応して、ヒスタミンなどの化学伝達物質が大量に放出されることで起こります。

対して多型日光疹は「IV型アレルギー反応」という遅延型の反応で、紫外線(主にUVB)によって皮膚内に生じた物質に対して、免疫系が過剰に反応することで発症すると考えられています。

⑥治療アプローチの違い

治療法にも違いがあります。

日光蕁麻疹は抗ヒスタミン薬が主な治療となり、即効性を期待できます。

一方、多型日光疹ではステロイド外用薬が中心になることが多く、重症例では内服ステロイドや光線療法なども検討されます。

両者とも日光対策が基本ですが、日光蕁麻疹ではUVA対策、多型日光疹ではUVB対策がより重要となる傾向があります。

日常で注意する事

| 商品名 | スポーツウルトラSPF100 | BIHAKUEN UVシールド |

|---|---|---|

| 画像 |  |  |

| 有効成分 | アクア/オクトクリレン/水添ポリイソブテン/ラウリルPEG-8ジメチコン/ベンゾフェノン-3/サリチル酸ブチル/パルミチン酸エチルヘキシル/ブチルメトキシジベンゾイルメタン/高次元シリカ/シクロペンタシロキサン/シクロヘキサシロキサン/塩化ナトリウム/ベンジルアルコール/ミツロウ/アクリレーツ/メタクリル酸12-22アルキル コポリマー/メチルパラベン/マイクロクリスタリナ/ポリエチレン/カプリリルグリコール/プロピルパラベン/EDTA二ナトリウム/ステアロキシジメチコン/PEG-8ジメチコン/アロエベラ葉汁末/オクチルドデカノール/パルミチン酸レチニル/シリカ/酢酸トコフェロール/アスコルビン酸/チオ硫酸プロポキシヒドロキシプロピルナトリウム/シリカ | 3カプセルあたり:ビタミンC(アスコルビン酸)150mg/ビタミンD(コレカルシフェロール)15mcg/ビタミンE(D-α-コハク酸トコフェロール9mg/ポリポジウムレウコトモス地上部(10倍濃縮)480mg/ルテイン6mg/リコピン 9mg/羊プラセンタ(20倍濃縮) 240mg/ヒアルロン酸(ヒアルロン酸Na)150mg その他の成分:コメ粉/ゼラチン/ステアリン酸(植物性)/二酸化ケイ素/酸化チタン |

| メーカー | Playtex Manufacturing, Inc.(プレイテックスマニュファクチュアリング) | Sapphire Healthcare LLC(サファイアヘルスケア) |

| 購入ページ | スポーツウルトラSPF100の購入はこちら | BIHAKUEN UVシールドの購入はこちら |

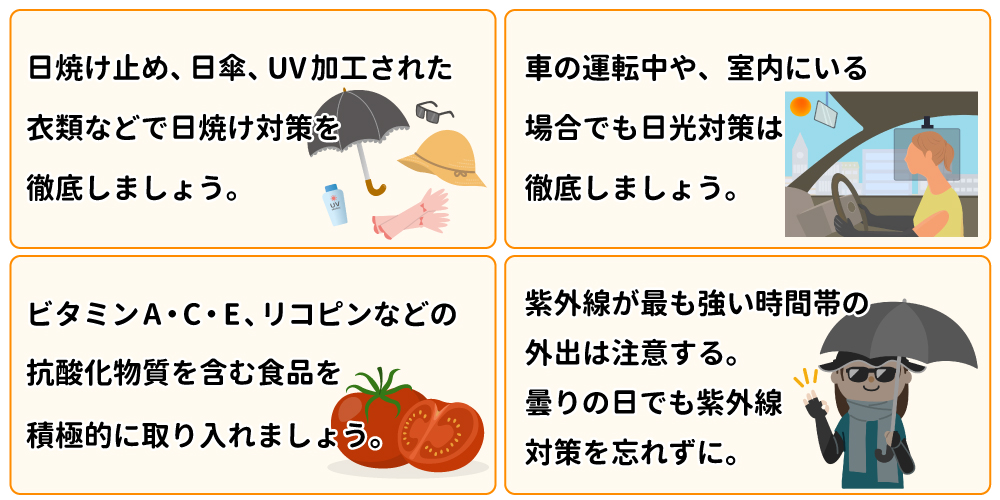

続いて物理的な遮光も効果的です。

日焼け止めだけに頼らず、物理的な遮光も併用しましょう。

つばの広い帽子、UVカット加工された衣服、日傘(男性の日傘も最近は増えています)などが効果的です。

特に首筋や耳の後ろ、手の甲など、日焼け止めを塗り忘れがちな部分を守るのに役立ちます。

衣服選びにもこだわりを持ちましょう。

明るい色の方が紫外線を反射し、濃い色より涼しいことをご存知でしたか?

また、編み目の細かい生地の方が紫外線カット効果は高くなります。

意外と知らない紫外線の侵入経路

窓ガラスを通して室内に入る紫外線も侮れません。

UVAは窓ガラスを通過するため、長時間窓際で過ごす方は要注意です。

UVカットフィルムを窓に貼ったり、カーテンを閉めたりする対策も効果的です。

車の運転中も注意が必要です。

左側の腕や顔に日焼けが集中することがあります。

運転時には腕カバーや日焼け止めを活用しましょう。

普段の食生活から見直す

意外と知られていませんが、食生活も光線過敏症の予防に関係します。

ビタミンA・C・E、そしてリコピンなどの抗酸化物質を含む食品を積極的に摂りましょう。

具体的には、ニンジン、トマト、ブロッコリー、アーモンド、緑茶などが効果的です。

ただし注意したいのが柑橘類。

レモンやライムなどの汁が肌についた状態で日光に当たると、光毒性反応が起きることがあります。

夏のBBQやピクニックの後は、手をしっかり洗いましょう。

日常の小さな習慣を見直す

10時~14時は紫外線が最も強い時間帯です。

この時間の外出を控えるか、徹底的な対策を取りましょう。

また、雪や砂浜、水面は紫外線を反射するので要注意です。

曇りの日でも油断は禁物です。

スキンケア製品も無添加・低刺激性のものを選ぶと安心です。

香料や防腐剤など、光感作性のある成分を避けることも大切です。

日々の小さな心がけで、光線過敏症のリスクを大きく減らすことができます。

快適な日々を過ごすために、今日からできることから始めてみましょう。

光線過敏症に関するよくある質問

- Q日焼けはどうして起こるのですか?

- A

日焼けは、太陽の紫外線からお肌を守るための自然な防御反応です。

太陽光に含まれる紫外線が肌に当たると、細胞がダメージを受けます。

このダメージに対して、肌は「メラニン」という色素を急いで作り出します。

このメラニンが大切な皮膚細胞を守るのですが、同時に肌を褐色に変化させます。

これが私たちの目に「日焼け」として見える現象です。

- Q部屋の中にいれば光線過敏症にならずに済みますか?

- A

残念ながら、単に部屋の中にいるだけでは光線過敏症を完全に避けることはできません。

窓ガラスは一部の紫外線を通すため、窓際では注意が必要です。

また、蛍光灯やLED照明も、症状を引き起こす可能性があります。

重症の方は、特殊な遮光カーテンや窓フィルムの使用がおすすめです。

外出時同様、室内でもUV対策が必要です。

- Q光線過敏症はどのような検査で診断されますか?

- A

本当に光が原因かどうか確かめるため、「内服照射試験」や「光パッチテスト」を行います。

これは、医薬品や特定の物質を皮膚に塗って、そこに光を当てる検査です。

さらに、どんな光が悪さをしているのかを突き止めるため、日焼けの原因となるUVA波とUVB波の照射実験も行われます。

UVA波なら2~3日後、UVB波なら翌日に肌の変化を確認します。

大人の場合は、飲んでいる医薬品が原因になっていることも多いので、それらの薬剤についても調べます。

このように段階的に原因を絞り込んでいくことで、正確な診断と対策が可能になります。

まとめ

陽気な春夏、外出が増える季節になると「日に当たるとなぜか肌がかゆくなる」という悩みを抱える方は少なくありません。

これは単純な日焼けと違い、「光線過敏症」という状態かもしれません。

医学的には光線過敏症は大きく二つのタイプに分けられます。

一つは「多型日光疹」で、春夏シーズンに現れやすく、かゆみを伴う細かい発疹が特徴的です。

もう一方の「日光蕁麻疹」は太陽光を浴びた直後に蕁麻疹状の症状が出現し、比較的短時間で引いていくのが特徴です。

どちらの症状も太陽光が引き金となりますが、対処法はあります。

一般的な治療としては、かゆみを抑える抗ヒスタミン剤の内服や、炎症を抑えるステロイド系塗り薬の使用が効果的です。

症状がひどい場合には、専門医による特殊な光線療法が検討されることもあります。

毎日の生活では予防が肝心です。

高品質な日焼け止めの定期的な塗り直しや、つばの広い帽子、UVカット加工された衣類での肌の保護が基本戦略になります。

もし「太陽に当たるとかゆくなる」という自覚があれば、我慢せず皮膚科を受診することをおすすめします。

完全治癒は難しいケースもありますが、正しい知識と対策で上手に付き合っていけば、日常への影響を最小限に抑えることも可能です。

出典

MSDマニュアル家庭版

MSDマニュアルプロフェッショナル版

一般社団法人徳島県薬剤師会