歯周病とは

歯を失う最大の原因と言えば、虫歯だと思われがちですが、実は歯周病が最も多い原因なのをご存知でしたか?

歯周病とは、歯肉や歯を支える骨などが、細菌の感染によって徐々に破壊されていく病気です。初期の段階では自覚症状がほとんどなく、気づいた頃には手遅れになっていることも少なくありません。

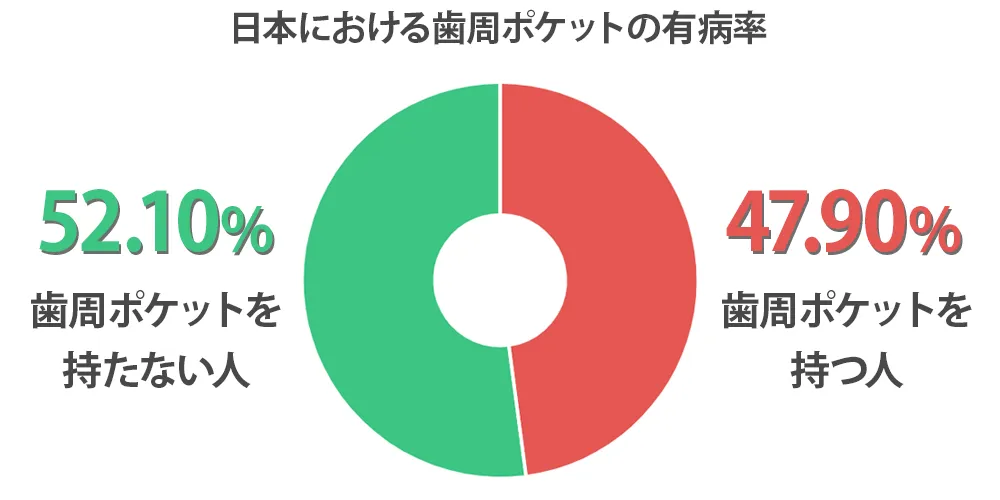

厚生労働省の調べにおいて「令和4年歯科疾患実態調査」の結果より歯周ポケットを持つ人の割合は全体で47.9%と報告されています。この割合は高齢になるにつれ高くなる傾向にあります。(https://www.mhlw.go.jp/content/10804000/001112405.pdf)

歯周病は虫歯に比べて、あまり知られていない病気ですが、私たちの健康に深刻な影響を及ぼす可能性があるのです。

歯を失うことで、食事が制限されたり、見た目が変わったりと生活の質が落ちてしまいます。さらに、歯周病は心疾患や呼吸器疾患、糖尿病、早産などの全身の健康にも悪影響を及ぼすことが分かってきています。

歯と歯肉の境目の清掃が行き届かない状態が続くことで細菌の繁殖を促進します。炎症が起きても痛みがなければ人は放置しておけばいずれ治るだろうとたかをくくってしまいがちです。

しかし決して時間と共に治る病気ではありません。

歯周病は治療できる病気です。適切な予防と治療で、健康な口腔内を維持し、全身の健康も守ることができるのです。

歯周病の原因

皆さんは歯周病の原因をご存知でしょうか?

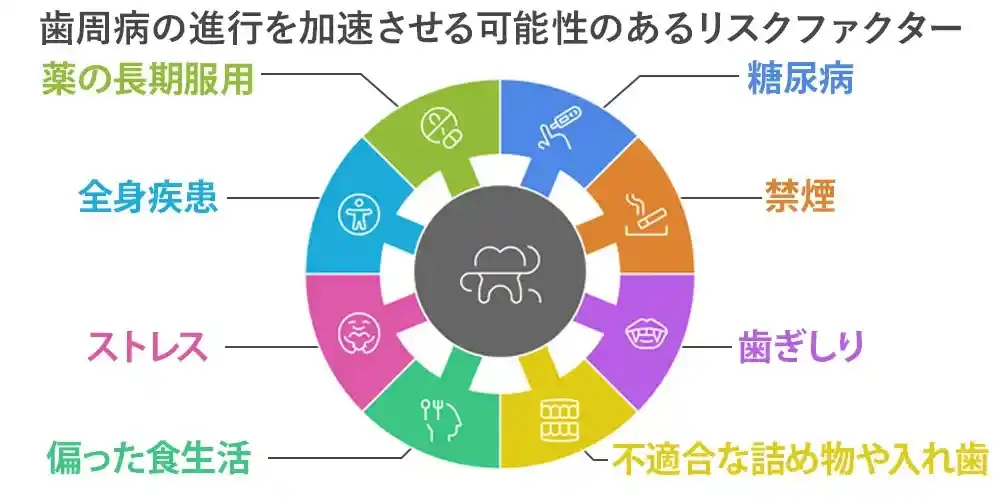

歯周病は単に歯垢(プラーク)が溜まることだけが原因ではありません。様々なリスクファクターが複雑に関係し合って、進行を助長させる病気なのです。

歯垢は口の中に常在する細菌の塊です。ブラッシングが不十分だと、歯の表面に付着し固着します。この歯垢の中には、およそ10億個もの細菌が住み着いているといわれています。

中にはあらゆる細菌が含まれますが、特に歯周病を引き起こす細菌が多く存在するのが特徴です。

この歯垢の細菌が、歯肉に炎症を起こします。次第に歯を支える骨も溶かされ、最終的に歯を失うに至ってしまうのです。

取り除かれずに放置されると、歯垢は硬くなり歯石へと変化します。さらに細菌が増殖し、歯周病を悪化させていきます。

しかし、歯垢や歯石だけが歯周病の原因ではありません。以下のようなリスクファクターが、病気の進行を加速させる可能性があります。

歯周病の進行を加速させる可能性のあるリスクファクター

- 糖尿病

- 喫煙

- 歯ぎしり、食いしばり

- 不適合な詰め物や入れ歯

- 偏った食生活

- ストレス

- 全身疾患 (糖尿病や骨粗しょう症など)

- 薬の長期服薬

- 部分的に歯がない

- 両親が若くして入れ歯になった家族歴

- 口呼吸が多い

- 免疫力が低下している状態

このようなリスクがある方は、歯周病になりやすかったり進行が速い傾向にあります。定期検診を受け、歯科医師に相談することをおすすめします。

歯垢対策とリスクの管理を同時に行うことで、より確実に歯周病を予防することができます。

ブラッシングを丁寧に行い、歯科で年2回の徹底的な歯石除去を受けることが基本です。

その上で、全身の健康管理にも気をつける必要があります。

健康的な歯ぐきを維持し、長く自分の歯を残すために、歯周病の原因とリスクについて正しく理解しましょう。

歯周病の症状

歯周病は細菌感染により歯肉や歯を支える骨に炎症を引き起こす病気です。

虫歯のように激しい痛みを伴うことは少なく、自覚症状に気づきにくい面があります。

そのため、病気が進行してから発見されがちですが、早期発見・早期治療が大切なのです。

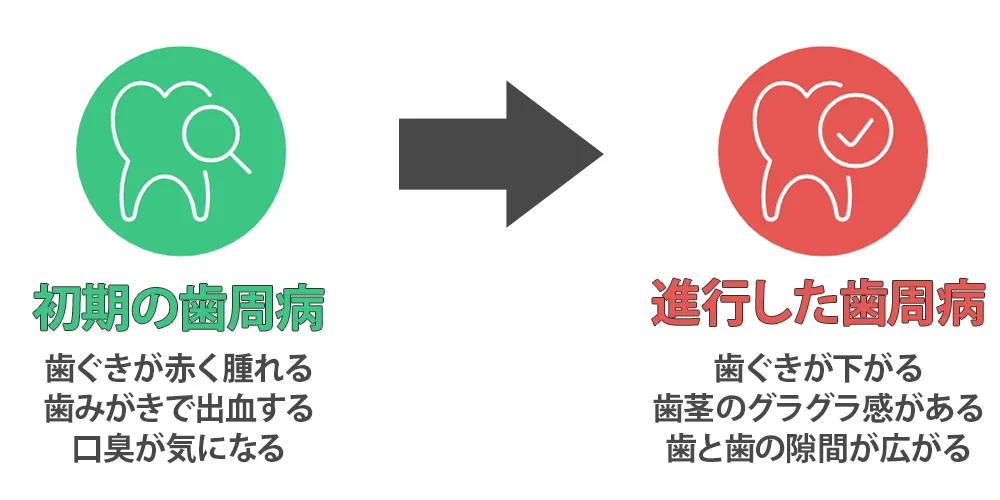

歯周病の症状をチェックしてみましょう。以下のような変化に気づけば、すぐに歯科医院を受診することをおすすめします。

歯周病の症状

- 歯ぐきが赤く腫れている

- 歯みがきで歯ぐきから出血がある(何もしていないのに出血することも)

- 口臭が気になる

- 食べ物をかむと歯が浮いたような違和感がある

これらはいずれも歯周病原性菌の感染で生じる免疫反応の症状です。歯ぐきの炎症、出血、浮遊感など、さまざまな変化が現れてきます。

さらに、歯周病が進行すると以下のような症状も見られるようになります。

進行した歯周病の症状

- 歯ぐきが下がり、歯が長く見える

- 歯のグラグラ感が強くなる

- 歯と歯の間の隙間が広がってくる

歯ぐきの下がりや隙間の開大は、歯を支える組織である歯槽骨が溶けていくことで起こる症状です。初期の段階から気づき、進行を食い止めることが何より大切なのです。

自分のお口の変化に気づく習慣をつけましょう。痛みがないからと見逃さず、些細な変化でも早めに歯科医院を受診するよう心がけましょう。

歯周病は治療できる病気です。症状に気づき、歯科医師に早めに相談することで、進行を止めて歯を守ることができるのです。そのためにも日々のセルフチェックが大切と言えます。

歯周病セルフチェック

歯周病は、初期の段階ではほとんど自覚症状がありません。

そこで、日頃から自分のお口の状態をチェックし、早期発見につなげることが大切です。

歯周病のセルフチェックは、簡単に自分でできるものが多数あります。

以下の症状がないかを確認してみましょう。

全体的な症状

- 口臭がする、または指摘される

- 朝起きた時に口の中がネバネバする

- 歯みがきの後、血がついたり口をすすぐ際に出血がある

歯肉の症状

- 歯肉が赤く腫れている

- 歯肉が下がってきて、歯が長く見える

- 歯肉を押すと血や膿が出る

歯の症状

- 歯と歯の間に食べ物が詰まりやすい

- 歯が浮いているような感じがする

- 歯並びが変わってきた気がする

- 歯ががたついて揺れている

これらの症状が1~3つあれば、すでに歯周病の初期段階にある可能性が高いと考えられます。軽度の段階のうちから歯科医の診察を受けることが重要です。

4つ以上の症状があれば、すでに歯周病が中等度以上に進行している可能性が高くなります。早期の治療が必要不可欠になってきます。

逆に、チェック項目に該当する症状がまったくない場合でも、万が一無症状で進行している可能性もゼロではありません。定期的な歯科検診を受けることをおすすめします。

自分のお口の健康状態を日頃からチェックし、早期発見につなげましょう。簡単なセルフチェックを習慣づけることで、歯周病から歯を守ることができます。

歯周病の進行過程

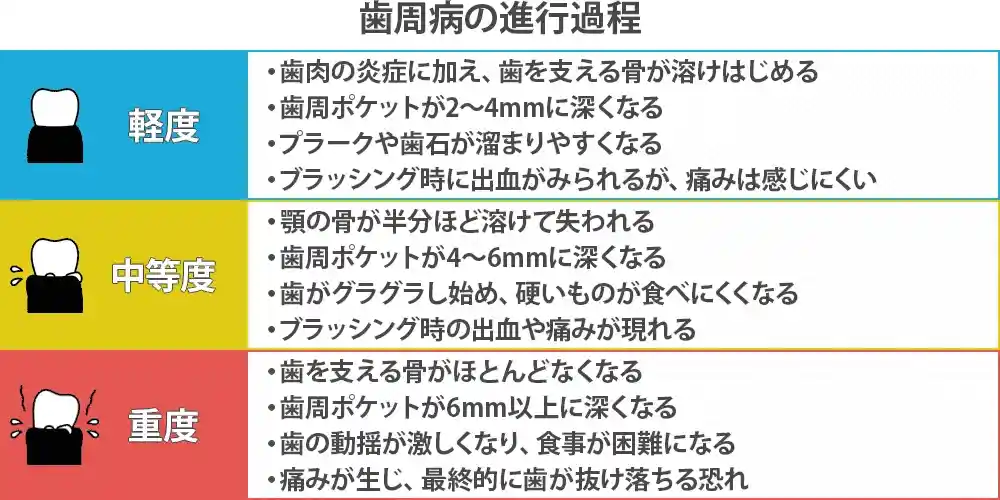

最初は歯肉の炎症から始まり、次第に骨の溶解が進行していきます。3つの段階に分けて、症状の変化を見ていきましょう。

軽度の歯周病

- 歯肉の炎症に加え、歯を支える骨が溶けはじめる

- 歯周ポケットが2~4mmに深くなる

- プラークや歯石が溜まりやすくなる

- ブラッシング時に出血がみられるが、痛みは感じにくい

軽度の段階なら、炎症はまだ歯肉の部分に留まっています。しかし、歯を支える骨が少しずつ溶解し始め、歯と歯ぐきの間の隙間(歯周ポケット)が徐々に深くなっていきます。細菌の温床ともなるプラークや歯石が蓄積しやすい環境になるため、注意が必要です。

中等度の歯周病

- 顎の骨が半分ほど溶けて失われる

- 歯周ポケットが4~6mmに深くなる

- 歯がグラグラし始め、硬いものが食べにくくなる

- ブラッシング時の出血や痛みが現れる

骨の溶解がさらに進み、歯を支える骨量が大幅に失われてきます。

歯周ポケットが深くなるほど、ブラッシングでは届かない部分が増え、細菌が温床となります。

歯の動揺が目立ち、症状がはっきりと見て分かる状態になります。

重度の歯周病

- 歯を支える骨がほとんどなくなる

- 歯周ポケットが6mm以上に深くなる

- 歯の動揺が激しくなり、食事が困難になる

- 痛みが生じ、最終的に歯が抜け落ちる恐れ

歯を支える組織がほぼなくなり、歯周ポケットは極端に深くなります。動揺は著しく、食事や痛みに悩まされるようになります。重症化すると、最終的に歯を失う危険性が高まります。

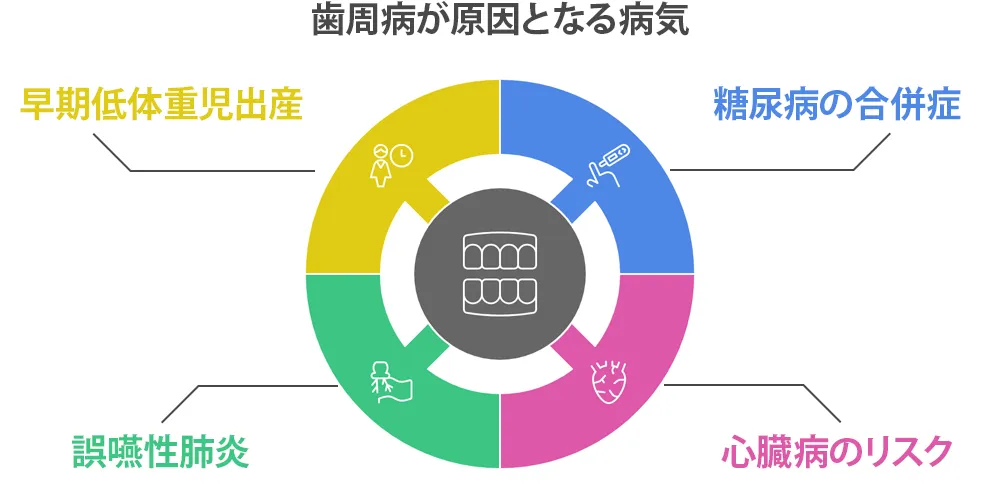

歯周病が原因となる病気

歯周病は口腔内の病気だと思われがちですが、実は全身の健康にも深刻な影響を及ぼす可能性があります。炎症が続くことで、細菌やその毒素が血流に乗って体内を巡り、さまざまな疾患を引き起こすリスクが高まるのです。

初期の段階では自覚症状に乏しいため気づきにくい歯周病ですが、いつまでも放置することは避けるべきです。歯と歯ぐきの変化に注目し、軽症のうちに治療を始めるようにしましょう。

歯周病が影響を及ぼすと考えられている主な疾患を詳しく解説していきます。

糖尿病

糖尿病の人は健常者より歯周病にかかりやすいこと、さらに歯周病による炎症が血糖値のコントロールを難しくし、既存の糖尿病を悪化させる恐れがあることが分かってきました。

心臓病

歯周病の炎症が動脈硬化を進行させるほか、歯周病菌が心臓に運ばれ、細菌性心内膜炎(さいきんせいしんないまくえん)を引き起こすリスクも高まります。

誤嚥性肺炎

食べ物などを誤って喉から気管に入れ込むと、同時に歯周病菌も肺に入り込み肺炎を引き起こす可能性があります。

早期低体重児出産

妊婦の血液に入った歯周病菌が胎盤を刺激し、胎児の発育に影響を与える危険性もあるとされています。

このように、歯周病は口腔内にとどまらず、全身の健康を脅かす深刻な要因となりかねません。

歯周病の治療法

歯周病の原因は歯垢(プラーク)という細菌の塊が歯につく事から始まります。この歯垢を徹底的に取り除くことが、歯周病の治療の要となります。

歯周病の治療は大きく2つに分けられます。「歯周基本治療」と「歯周外科治療」です。

歯周基本治療

- 患者自身によるセルフケア(正しいブラッシングなど)

- 歯科医院でのプロフェッショナルケア(歯石除去、機械的歯面清掃)

歯周基本治療は、患者さん自身による日々のお手入れと、歯科医院でおこなう専門的な清掃のセットで行われます。

ブラッシングなどで行うセルフケアと、歯科衛生士による徹底的な歯石除去、機械的な歯面清掃を通して、歯垢や歯石を取り除き、歯周ポケット内の細菌を減らしていきます。

このプロセスは、歯周病の初期段階や軽症の患者さん、重症化した患者さんにも共通する、基本的な治療法です。

軽い歯周病であれば、汚れを取り除く基本治療だけでも十分に回復が可能な場合もあります。

歯周外科治療

- 歯ぐきを切開し、歯肉の奥に溜まった汚れを取り除く外科的治療

基本治療だけでは歯ぐきの奥まで届かない場合、外科的アプローチで炎症部位を開いて、徹底的に汚れを除去します。

術後は経過を観察し、改善がみられれば定期的なメンテナンスに移行します。十分な回復が見られない場合は再治療となります。

このように、歯周病の治療では段階を経て、徹底的に細菌を減らしていくのが大切です。

補助的な薬物療法なども駆使しながら、患者さん自身の協力と歯科医院でのケアを組み合わせ、根気強く治療を続けることが重要となります。

歯科医院で行う治療

歯周病の治療は、まず歯科医院で専門的な「基本治療」を受けることが大切です。その上で、症状の改善が見られない場合は、さらに進んだ「外科治療」を検討することになります。

基本治療

- 歯石除去(スケーリング)

- 歯面の専門的な磨き残し除去(ルートプレーニング)

- 噛み合わせの調整(必要に応じて)

基本治療では、細菌の温床となる歯垢(プラーク)や歯石を徹底的に除去します。歯科衛生士が器具を使い、丁寧に歯周ポケットの中まで入り込んで汚れを取り除きます。

また、噛み合わせが強すぎたり歯ぎしりなどで歯に過度な力がかかっている場合は、治療の妨げになるため調整を行います。

基本治療を行うことで、症状の改善が期待できます。中等度までの歯周病であれば、基本治療で十分に回復できる可能性もあります。

外科治療

- フラップ手術

- 歯周組織再生療法

しかし、基本治療だけでは症状の改善が見られない深刻な場合は、外科的アプローチが必要になります。

フラップ手術では、歯ぐきを切開し開いて、目で見える状態でさらに徹底的に清掃を行います。再生療法では、特殊な膜を使ったり成長因子を塗布したりして、失われた歯周組織の再生を促します。自家骨移植で欠損部を補う方法もあります。

外科治療では一時的に痛みや腫れが出ることもありますが、骨の再生を待つ根気強い治療が必要となります。

このように、歯科医院での治療は段階を踏んで進められます。患者の協力とともに、基本治療と外科治療を組み合わせながら、徹底した細菌の除去とメインテナンスを続けることが重要です。

セルフケア

歯周病は、正しいセルフケアを心がけることで予防できる病気です。家庭でのブラッシングが基本となりますが、ポイントを押さえた適切な方法が重要になります。

【歯ブラシの使い方】

①小刻みに動かす

歯ブラシを1~2本分ずつ、20~30回ほど小刻みに往復させましょう。丁寧に汚れを擦りとる動作が大切です。

②ブラッシング圧に注意

歯ブラシを歯につける力は、毛先がちょうど開かない程度の優しさが適切です。強くこすりすぎるとかえって歯や歯ぐきを傷つけてしまう恐れがあります。

③磨く順番を決める

部分的な磨き残しを防ぐため、順番を決めて磨くことをおすすめします。奥歯の内側や外側から始めると忘れがちな部分から磨けます。

【歯周病予防のポイント】

歯垢(プラーク)は歯ぐきとの隙間(歯周ポケット)に蓄積しやすいため、ブラシの毛先を優しくポケットの方向へ向けることが重要です。毛先が歯ぐきをマッサージするイメージでブラッシングすれば、ポケット内の汚れもかき出せるでしょう。

【歯ブラシの選び方】

毛の硬さは「やわらかめ」「ふつう」「かため」の3種から選びます。健康な歯ぐきなら「ふつう」、出血がちなら「やわらかめ」がおすすめです。「かため」は扱いにくく歯を傷つける恐れもあります。

毛の切り口は「フラット」と「先細」があり、フラットタイプなら歯の側面に、先細タイプなら歯間部や歯周ポケットに適しています。

ブラシヘッドのサイズは大きめと小さめで選べます。大きめは一度に広い面積を、小さめはこまめな動きでより奥深く磨けるメリットがあります。

【歯ブラシの交換時期】

約1ヶ月ごとに毛先の開いた状態になるため、その頃を目安に定期的に新しいものに替えましょう。

【補助清掃用具】

歯ブラシだけでは60%しか磨けないといわれています。フロス、歯間ブラシ、タフトブラシなどを使って、磨き残しのない徹底した清掃を心がけましょう。

このように、正しい方法で丁寧なセルフケアを続けることが、歯周病予防の鍵となります。

※市販のオススメのセルフケア用品

- クリーンデンタルプレミアム

- クリーンデンタルN

- クリーンデンタル歯ブラシ3列スリム

- シュミテクト 歯周病ケア

- 糸ようじ 小林製薬 やわらか歯間ブラシゴムタイプ

- クリニカアドバンテージ デンタルフロス ミント Y字

- 小林製薬の糸ようじ スルッとはいるタイプ

治療薬

これまで歯周病の治療は、プラークコントロールを中心に時間をかけて徹底的に汚れを除去する手法が主流でした。一方で根本的に菌を減らす薬物療法は確立されていませんでした。

しかし最近、歯周病の原因菌をターゲットにした新しい薬剤の研究が進み、治療の選択肢が広がってきました。

従来の市販歯ぐき薬は、炎症を一時的に抑える効果はあっても、本当の意味での根本治療薬ではありません。歯周病は細菌感染症であり、原因菌を完全に取り除くことが難しかったのです。

ところが歯周病の治療において、真菌のカンジダ菌の関与が1996年の歯周病治療のガイドラインの策定に関与しました。細菌感染症以外に、歯肉やプラークの組織にカンジダ菌が多数存在し、炎症を引き起こす原因菌とされました。

この発見を受け、歯周病菌と真菌の両方に効果的な薬剤を併用する治療法が登場しました。

具体的には、抗生物質のジスロマックと抗真菌剤のファンギゾンシロップを使用するのが一般的です。

1日1回の服用と直接口腔内への適用で、細菌と真菌の両方に作用します。

さらに近年、次亜塩素酸電解除菌水を用いた画期的な治療法も誕生しています。

毎日20秒間の簡単なうがい洗浄で、口の細菌をほぼ完全に除菌するという驚くべき効果を持っています。

また、次亜塩素酸電解除菌水とプラズマレーザーを併用した歯科医院の治療法も登場しました。切開せず、治療期間が短く、殺菌に優れた方法として注目されています。

このように細菌・真菌を直接ターゲットにする斬新な治療薬が開発され、歯周病治療の地平が広がりつつあります。従来の清掃と組み合わせることで、より効果的な改善が期待できるのです。

積極的に歯科医師に相談し、新しい選択肢を知ることをおすすめします。薬物療法の進歩に注目しながら、最善の方法を見つけていきましょう。

歯周病に関するよくある質問

- Q歯石はどのくらいの頻度で歯科受診したらよいですか?

- A

一般的な目安としては、年に3~4回の受診がおすすめされています。しかし、これは一人ひとりの歯石のつきやすさや、口腔内の状態によって異なってくるのが実情です。

適切な歯磨きができていれば、理想を言えば歯石は付着しにくくなります。しかし、時間が経つにつれ歯磨きの習慣が曖昧になったり、手抜きになりがちなのも事実です。

個人差もあり、歯石の付きやすさは人それぞれ異なります。定期的に通う歯科医院があれば、歯科医師や歯科衛生士から、自分のお口の状態に合わせた適切な受診間隔を教えてもらえるはずです。

- Q歯石除去後に歯がしみることがありますが何故ですか?

- A

歯石除去は歯周病予防に欠かせない重要な処置ですが、治療後にしばらくの間、歯がしみる症状が出ることがあります。これは一時的であり、正しいケアを継続すれば徐々に改善していきます。

しみる理由は、歯石除去の過程で露出した歯の表面部分が関係しています。

歯石は強固に歯に付着していて、歯科医師や歯科衛生士でなければ取り除くことができません。この歯石によって、歯の根の部分が長期間カバーされ隠れていた状態だったのです。

歯石除去の際に歯根の部分が露出すると、それまでカバーされていた部分が急に刺激を受けやすい状態になってしまいます。腫れた歯ぐきに隠れていた部分が出てくる場合もあり、そのため冷たいものなどの刺激を敏感に感じるようになるのです。

通常、数ヶ月ほど経過すれば、次第に改善していきます。

正しいブラッシングを続けることで、露出した歯の表面にも新たな保護膜ができていき、しみる症状は和らいでいくはずです。しかし、もし症状が非常に強い場合には、知覚過敏に対する薬剤の塗布なども検討されることがあります。

- Q普通の歯ブラシと電動歯ブラシではどちらが歯周病の歯に良いですか?

- A

どちらにもメリットデメリットはあります。

まずは普通の歯ブラシをベースに据えることが大切です。普通の歯ブラシはブラッシング時の力加減や動かし方のコントロールがしやすく、丁寧なプラーク除去に適しています。

一方、電動歯ブラシは強力な振動でプラークの除去力が高く、短時間で磨けるというメリットがあります。

しかし、使い方を誤ると歯肉を傷つけてしまう可能性もあり、普通の歯ブラシに比べてコントロールが難しい面もあります。

まとめ

歯周病は、歯周組織を構成する歯肉、歯根膜、セメント質、歯槽骨に炎症が起こる慢性的な疾患です。細菌性のプラークが主な原因で、歯周ポケットの深部に細菌が蓄積することから始まります。

初期症状は、歯肉の腫れ、出血、色の変化などですが、進行すると歯肉の退縮や歯の揺れが現れます。放置すると最終的に歯の喪失にもつながる危険な病気です。

自分自身で歯肉の状態をチェックしたり、プロのケアを受けたりするなど、日頃からの予防と早期発見が重要です。

治療としては、歯科医師による歯石の除去やポケットの清掃などの専門的な処置と、患者自身のセルフケアによる口腔内の清掃、プラークコントロールが大切です。歯ブラシや電動歯ブラシ、デンタルフロス、歯間ブラシ、口腔洗浄器などの適切な使用が必要不可欠です。

歯周病の進行を食い止め、健康な歯周組織を維持するためには、歯科医師と患者の協力体制が大切です。

歯周病の予防と治療に努め、口腔内の健康を守ることが最も重要といえます。

出典

日本臨床歯周病学会

厚生労働省(e-ヘルスネット)歯周病とは

MSDマニュアル(家庭版)歯周炎

青森県歯科医師会(歯周病)