ジェネリック医薬品と新薬の違い

皆さんは調剤薬局で「ジェネリック医薬品に変更してもよろしいですか?」と尋ねられた経験はありませんか?

値段が安くなると言われて、なんとなく同意したけれど、本当はよく分からない・・・という方も多いのではないでしょうか。

今回は、「ジェネリック医薬品と新薬(先発医薬品)の違い」について分かりやすく解説していきます。

新薬(先発医薬品)とは

新薬は、製薬企業が長い年月と巨額の投資をかけて生み出した世界で一つだけの「オリジナル」の医薬品です。

開発には通常10~15年の歳月と、平均400~500億円もの資金が投入されます。

新しい治療法を生み出すことで、それまで治療が難しかった病気に対する希望となる一方、その高いコストが薬価(薬の値段)に反映されます。

この莫大なコストが、新薬が比較的高価な理由です。

新薬は発売後、特許によって20~25年間は開発会社だけが製造できる独占権を持ちます。

この期間において、研究開発費を回収する機会となっています。

ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは

ジェネリック医薬品は、新薬の特許期間が終了した後に登場する、同じ有効成分で作る医薬品です。

すでに安全性や効果が証明された成分を使用するため、開発コストは新薬の数十分の一で済みます。

そのため開発コストを大幅に抑えられ、新薬より安価で提供できるというメリットがあります。

価格は新薬の2~7割程度になることが多く、家計の医療費負担を軽減することができます。

国も医療費抑制のためにジェネリック医薬品の使用を推進しています。

実際どこがどう違うの?

①有効成分は同じ

有効成分の量と種類は同じだということです。つまり、新薬とジェネリック医薬品の「効き目」の源は同じなのです。

「安いから効き目が劣る」という心配はありません。

②違うのは添加物や形状

ジェネリック医薬品は色、形、大きさ、味などが異なることがあります。

添加物(有効成分を錠剤にするための結合剤や崩壊剤)などが違う場合があります。

これが稀に、体質によっては合う・合わない(アレルギー反応)を生じさせることもあります。

③生物学的同等性

ジェネリック医薬品は発売前に「生物学的同等性試験」という検査を受け、新薬と同等の効果があることを証明しています。

ただし、全く同一というわけではなく、許容範囲内での差異はあります。

④選ぶ際のポイント

医薬品の選択は個人の状況によって異なります。

安定した治療を受けている慢性疾患の方なら、ジェネリックへの切り替えで経済的負担を減らせるかもしれません。

一方で、特定の添加物にアレルギーがある方や、微妙な薬の効き方の違いが気になる方は、医師または薬剤師に相談しながら慎重に選ぶことをおすすめします。

いずれにしても、「安いから劣っている」というわけではありません。

大切なのは「より良い」ではなく「あなたに合った」選択をすることです。

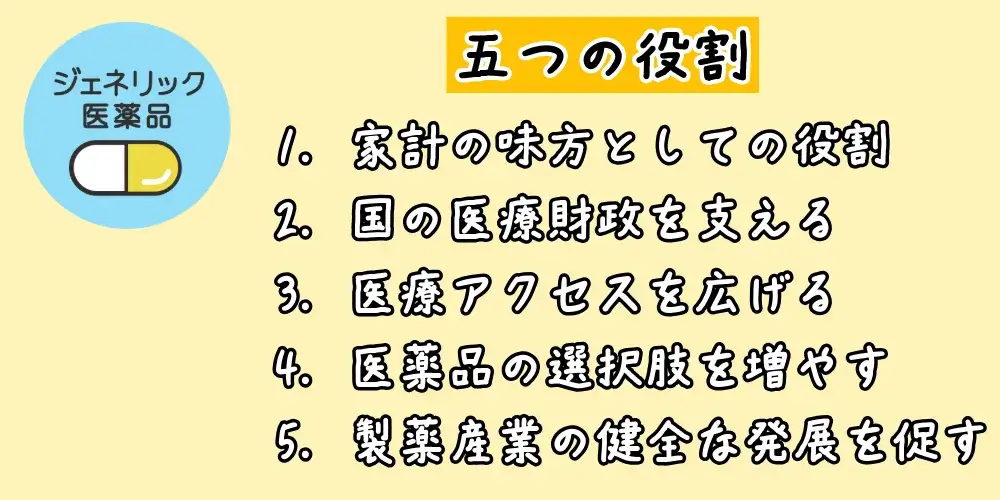

ジェネリック医薬品(後発薬)の役割

下記は、ジェネリック医薬品が担う社会的・医療的な役割5選になります。

①家計の味方としての役割

ジェネリック医薬品の最も身近な役割は、私たちの医療費負担を軽くすることです。

新薬と比べて価格が2~7割程度安いため、特に長期間医薬品を飲み続ける必要のある慢性疾患の方にとっては、家計への負担が大幅に減ります。

②国の医療財政を支える役割

個人の医療費削減だけでなく、国全体の医療費抑制にも貢献しています。

高齢化が進む日本では医療費が年々増加しており、このままでは医療制度の維持が難しくなります。

そのためにもジェネリック医薬品の普及率を上げることが、医療費削減効果にとって非常に大切になります。

私たちがジェネリックを選ぶ一つ一つの行動が、医療制度の持続可能性につながっているのです。

③医療アクセスを広げる役割

価格が下がることで、経済的な理由から必要な医薬品を諦めていた人も治療を受けやすくなります。

特に発展途上国では、ジェネリック医薬品の普及が深刻な疾患の治療へのアクセスを大きく改善します。

世界規模で見れば、命を救う大きな役割を果たしているのです。

④医薬品の選択肢を増やす役割

ジェネリック医薬品は同じ成分でも、錠剤の大きさ、味、溶けやすさなどを工夫して開発されています。

飲みにくい医薬品が飲みやすくなったり、1日3回の服用が1回で済むような改良型ジェネリックもあります。

これにより、生活の質を向上させる役割も担っています。

⑤製薬産業の健全な発展を促す役割

ジェネリック医薬品の存在は、新薬メーカーに「特許期間が切れたら競争が始まる」という緊張感をもたらします。

これが逆に、より更なる新薬開発への投資を促す効果があります。

新薬とジェネリック医薬品がバランスよく共存することで、医薬品産業全体の健全な発展につながるのです。

今や世界中の医療現場で欠かせない存在となったジェネリック医薬品。

「単なる安い医薬品」ではなく、負担軽減、医療制度の維持、そして世界の人々の健康に貢献する重要な役割を担っています。

実際に新薬と比較して効き目は違うの?

効き目に違いはあるの?

科学的に見ると、新薬とジェネリック医薬品の効き目に本質的な差はありません。

その理由は以下の点より明確です。

①新薬と同一の有効成分

ジェネリック医薬品は新薬と同一の有効成分を同じ量含んでいます。

②体内での薬の吸収・代謝・排泄のパターンが新薬と同等

「生物学的同等性試験」により、体内での薬の吸収・代謝・排泄のパターンが新薬と同等であることが証明されています。

この試験より、医薬品を服用した後の血中濃度推移が新薬とほぼ一致することが確認されています

③厚生労働省は厳格な基準で審査

厚生労働省は厳格な基準で審査し、新薬と同等の効果があると認めた製品のみが承認されています。

簡単に言えば、有効成分が体内で同じように働くため、効果も同等と考えられるのです。

それでも「効き目が違う気がする」と感じる理由

実際の臨床現場では、「ジェネリックに切り替えてから効かなくなった気がする」という声もあります。

これには主に4つの要因が考えられます。

①添加物の違い

有効成分は同じでも、製剤化するための添加物は異なります。

②心理的影響

「安価なものは効果も低い」という先入観が、実際の効果の感じ方に影響することがあります。

③個人の体調変化

薬の切り替え時期に偶然体調が変化した場合、薬の違いによるものと誤解されることがあります。

④剤形による溶け方の差

錠剤の硬さや崩壊性が異なると、有効成分の放出速度にわずかな差が生じることがあります。

医学的に注意すべきケース

特定の疾患や医薬品では、より慎重な判断が必要なケースもあります

①てんかんや不整脈の治療薬など、血中濃度の微妙な変動が症状に影響する医薬品

②甲状腺ホルモン薬など、個人に合わせた微妙な用量調整が必要な医薬品

③免疫抑制剤など、効果の同等性に特に注意が必要な医薬品

このような場合は、医師と相談しながら慎重に切り替えを検討することが重要です。

薬の効き目は単純な「効く・効かない」だけでなく、個人の体質や心理状態など複合的な要素が関わってきます。

効き目に関する臨床試験

病院で処方される医薬品や薬局で購入する医薬品、その「効果」はどのように証明されているのでしょうか。

実は私たちが何気なく使っている医薬品には、科学的根拠に基づいた長い検証過程があります。

臨床試験って何?

医薬品が市場に出る前には必ず「臨床試験」という関門を通過します。

これは新薬を実際の人間に投与し、その効果と安全性を科学的に検証する重要なプロセスです。テレビCMで「臨床試験済み」という言葉を耳にしたことがある方も多いでしょう。

これは単なる宣伝文句ではなく、その医薬品が厳密な科学的検証を経ていることの証なのです。

段階で進む安全性と有効性の確認

臨床試験は通常、次の4段階(フェーズ)に分けてプラセボと比較して行われます。

①初期安全性確認(フェーズ1)

健康な人を少人数集め、人体への安全性と適切な投与量を探ります。

「この医薬品は人体に害がないか?」を確認する段階です。

②基礎的有効性検証(フェーズ2)

実際の患者に小規模で投与し、「本当に効くのか」「副作用の詳細は」を調査します。

③大規模比較検証(フェーズ3)

多数の患者を対象に、既存薬と比較して「本当に価値のある薬なのか」を検証します。

新薬承認の鍵となる最も重要な段階です。

④市販後調査(フェーズ4)

承認後も継続して行われる調査で、長期使用による影響や稀な副作用を監視します。

「思い込み」を排除する工夫

臨床試験ではよく「プラセボ対照試験」という方法が使われます。

プラセボとは見た目は本物の医薬品と同じですが、医薬品の成分が入っていない「偽薬」のこと。

患者をランダムに2グループに分け、一方には本物の医薬品、もう一方にはプラセボを与えます。

しかも、どちらのグループにいるか患者自身も医師も知らない状態(二重盲検法)で行います。

これは「思い込みによる効果」を排除するためです。

人間は「効く医薬品をもらった」と思い込むだけで症状が改善することがあるんです(プラセボ効果)。

なぜこれほど厳密に検証するのか

なぜこんなに手間をかけるのでしょう?

それは、医薬品の効果を科学的に証明し、安心して使ってもらうためです。

「なんとなく効きそう」ではなく、「統計学的に効果が証明されている」医薬品だからこそ、信頼して使用できるのです。

「この医薬品は効きますよ」と自信を持って言えるのは、厳密な臨床試験の結果があるからなのです。

医薬品の開発は、10年以上の歳月と数百億円以上のコストがかかることもあります。

たった一つの医薬品が私たちの手元に届くまでに、こんなにも長い「効果を確かめる旅」があることを知っていただければ幸いです。

病院やクリニックでの使用頻度

日本の医療機関におけるジェネリック使用状況

厚生労働省の調査によると、2025年時点で日本全体のジェネリック医薬品の数量シェアは約82.75%に達しています。※1)

しかし、この数字は全体の平均であり、医療機関によって大きな差があることはあまり知られていません。

病院におけるジェネリック医薬品の現状

大規模な総合病院では、薬剤部が中心となって「薬事委員会」という会議体を設け、どの医薬品を採用するか慎重に検討します。

特に国公立病院では経営効率化の方針もあり、積極的にジェネリックへの切り替えが進んでいます。

ただし、最先端の治療を行う大学病院などでは、新薬の使用率が比較的高い傾向にあります。

これは特殊な治療に対応するためで、決してジェネリックの効果を否定しているわけではありません。

クリニックにおけるジェネリック医薬品の普及状況

一方、無床または19床以下の診療所(クリニック)では、院長先生の判断が採用の鍵となることが多いです。

個人医院やクリニックでのジェネリック使用率は全国平均で約80%とされていますが、実は診療科や地域によって大きな差があります。

内科や小児科などの慢性疾患を多く扱う診療科では、長期服用の経済的負担を考慮して高い採用率を示す傾向があります。

一方、皮膚科や眼科などでは、剤形(軟膏や点眼薬など)によっては使用感の違いを重視し、先発品を選択するケースも少なくありません。

また、都市部の大型クリニックチェーンほどジェネリック採用率が高い傾向にあるようです。

経営的視点と患者ニーズの両立を図っているのでしょう。

病院とクリニックの違いと共通点

病院とクリニックの最大の違いは、その規模と在庫管理システムにあります。

大きな病院では数百~数千種類の医薬品を管理するため、ジェネリックへの切り替えには院内の情報システム変更なども伴い、一度に大規模な変更を行うことが難しいことがあります。

一方、クリニックでは取り扱う医薬品の種類が限られているため、比較的スムーズに切り替えが可能です。

ただし、両者に共通するのは「患者のためになるか」という医療者としての判断基準です。

単に価格だけでなく、供給安定性や使いやすさなども考慮されています。

最近では処方箋の「ジェネリック医薬品への変更不可」欄にチェックが入っていない限り、薬局で患希望に応じてジェネリックに変更できるシステムも定着し、医療機関と薬局が連携して普及を進めています。

ジェネリック医薬品の使用は、患者の経済的負担軽減と国の医療費抑制という大きな流れの中で、今後も着実に増加していくことでしょう。

使用頻度に影響する具体的要因

医療機関のジェネリック使用率には様々な要因が絡んでいます。

ジェネリック医薬品の使用頻度に影響する具体的要因

- ・医師の年齢層(40代以下の医師はジェネリック処方に抵抗感が少ない)

- ・病院の経営方針(経営改善を目指す病院ほど採用率が高い)

- ・処方薬の種類(降圧剤や糖尿病薬はジェネリック率が高く、抗がん剤や抗精神病薬は低め)

- ・DPC制度(包括医療費支払い制度)採用病院では、薬剤コスト削減のためジェネリック使用が促進される

医療機関での使用頻度は確実に増加傾向にありますが、適材適所での使用が進んでいるのが現状です。

一人ひとりの状態に合わせた最適な薬剤選択が、日本の医療現場で実践されています。

ジェネリック医薬品に関するよくある質問

- Qジェネリック医薬品は効き目や安全性は大丈夫ですか?

- A

ジェネリックは厳しい検査をクリアした医薬品です。

製薬会社の試験で新薬との同等性が証明され、国の厳格な審査を通過したものだけが承認されます。

販売後も定期的に品質検査が行われ、その結果は公開されています。

お財布に優しいだけでなく、効き目も安全性も確かです。

- Qひとつの先発医薬品に複数のジェネリック医薬品がありますが、どれも同じなんですか?

- A

有効成分や用法・用量は全く同じです。

しかし販売している会社によってさまざまな特徴があります。

錠剤の大きさや飲みやすさ、味、においが改良されていたり、保存しやすくなっていたりします。

添加物も少し異なるので、まれにアレルギーが出る方もいます。

価格も微妙に違う場合があるので、自分に合ったものを薬剤師に相談してみてください。

- Qジェネリック医薬品は、新薬とは使用する添加剤が異なるため、新薬と同等と言えないのではないですか?

- A

確かに添加剤は異なる場合がありますが、大切なのは「有効成分」です。

ジェネリック医薬品は厳密な「生物学的同等性試験」で、血液中の医薬品の濃度推移が新薬と同じことが証明されています。

添加剤も安全性が確認されたものだけが使用されています。

実は新薬も稀に添加剤を変えることがあるんです。

効き目の同等性は科学的にしっかり担保されています。

まとめ

ジェネリック医薬品は新薬(先発医薬品)の特許期間が満了した後に発売される、同じ有効成分を含む医薬品です。

本稿で見てきたように、「ジェネリックは効き目が悪い」という考えは科学的根拠に乏しいものです。

実際のところ、ジェネリック医薬品は厚生労働省の厳格な審査を受け、有効成分の量や体内での吸収率など、重要な特性において先発医薬品と同等であることが証明されています。

確かに添加物の違いから、薬の大きさや色、味が異なることはありますが、薬の本質的な効果に差はありません。

臨床現場でも、多くの医療機関でジェネリック医薬品の採用率は年々上昇しています。

ただ、稀に「前の薬の方が効いた気がする」という方も中にはいます。

これには心理的要因や、添加物の違いによるわずかな体感の差が関係している可能性があります。

同じ成分でも、体質によって合う合わないがあるのは事実です。

重要なのは、医療費削減という社会的意義を持ちながらも、ジェネリック医薬品は決して「二流の医薬品」ではないということです。

むしろ、長年の使用実績によって安全性が確立されているという利点もあります。

もし不安があれば、遠慮なく医師や薬剤師に相談してください。

お薬手帳を活用して、自分の体質に合ったものを選ぶことも大切です。

時には先発医薬品の方が合う場合もありますし、その逆もあります。

薬は正しく理解して使うことで、本来の効果を発揮します。

価格の安さだけでなく、ジェネリック医薬品の本質を理解し、賢く医療を利用していただければと思います。

出典

JGA 日本ジェネリック製薬協会

厚生労働省(ジェネリック医薬品Q&A)

国立がんセンター(治験・臨床試験とは?)

群馬大学病医学部付属病院

日経メディカル

※1) 厚生労働省(後発医薬品の使用頻度)