認知症とは

あの人の名前が思い出せない、今何をしにここに来たんだっけ?夕べ何を食べたか思い出せないなど、最近物忘れが増えてきたと感じることはありませんか?

もしかして認知症?と不安になることもあるかもしれません。

なかなか病院へ行く勇気が出ないものですよね。

今回は、誰もが不安に感じている「認知症」について分かりやすく解説していきます。

まず、認知症とはどういった症状を言うのでしょうか?

「認知症」とは、一度発達した知能が持続的に低下していき、日常生活に支障をきたす状態を指します。

単なる物忘れとは違い、記憶力や判断力の低下し、買い物や料理、金銭管理といった普段の生活動作に影響が出始めます。

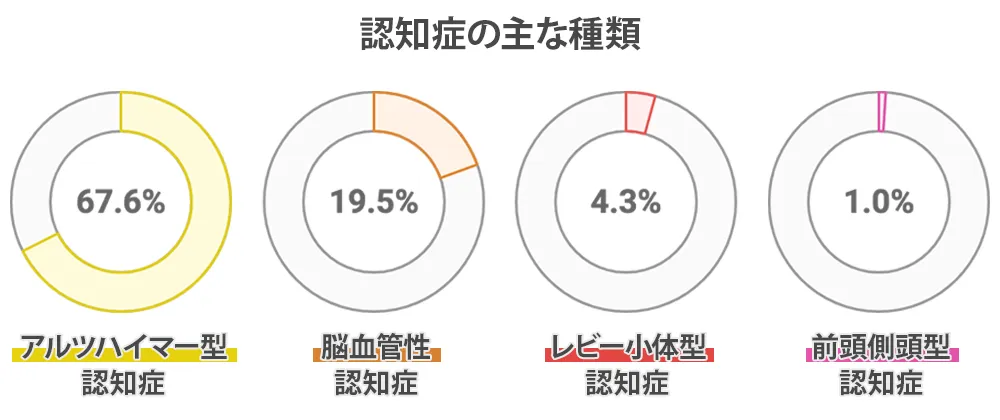

認知症の主な種類

認知症には大きく分けて4つの主な原因疾患があります。

1.アルツハイマー型認知症(約67.6%)

脳内にアミロイドβタンパクという物質が蓄積し、脳細胞が徐々に死んでいきます。

物忘れから始まり、時間や場所が分からなくなる見当識障害などが特徴です。

2.脳血管性認知症(約19.5%)

脳梗塞や脳出血により、脳の血管が詰まったり破れたりすることで起こります。

症状は損傷を受けた脳の部位によって異なってきます。

3.レビー小体型認知症(約4.3%)

実際にないものが見える幻視や、パーキンソン病のような動作の緩慢さが特徴です。

症状の変動が大きいのも特徴的です。

4.前頭側頭型認知症(約1.0%)

脳の前頭葉や側頭葉で神経細胞が減少することにより脳が委縮する前頭側頭葉変性症が原因となって発症する認知症です。

感情の抑制が効かなくなったり、社会のルールを守れなくなったりといった症状が見られます。

若い人でも認知症になる可能性があるので気を付けなければなりません。

早期発見・早期治療により、進行を遅らせることも可能です。

不安な症状がある場合は、一人で抱え込まず、医師に相談するようにしましょう。

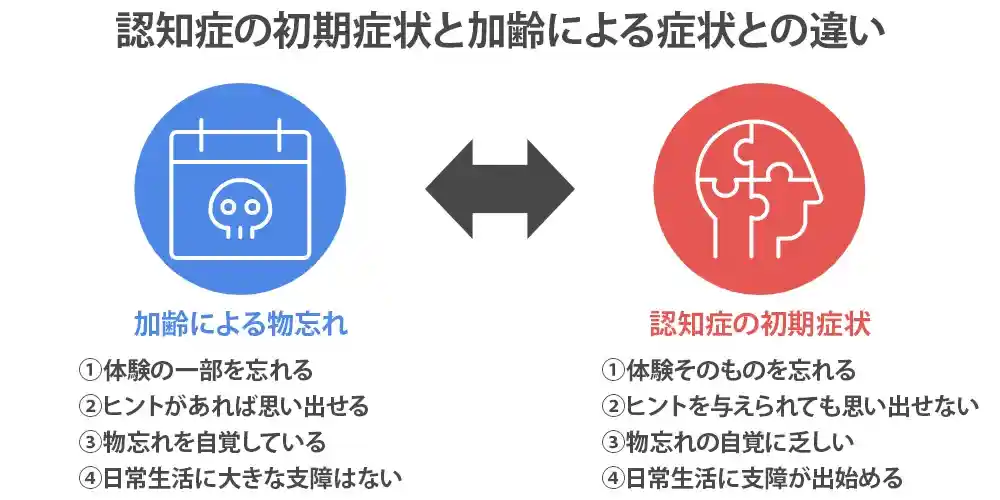

認知症の初期症状と加齢による症状との違い

認知症の初期症状なのか、加齢による物忘れなのかを判断することは非常に難しいことです。

認知症の初期症状と、加齢による物忘れはどのように違うのでしょうか?

加齢による物忘れの特徴

①体験の一部を忘れる(昨日の夕食のメニューなど)

②ヒントがあれば思い出せる

③物忘れを自覚している

④日常生活に大きな支障はない

たとえば、「あれ?今朝、玄関の鍵をかけたかな?」と心配になっても、確認すればちゃんとかかっていると言った具合です。

生活に支障を来すことのない物忘れは加齢によるもので老化現象の一種です。

そもそも病気ではないため治療する必要がないという点で認知症と大きく異なります。

認知症の初期症状の特徴

①体験そのものを忘れる(「食事をしたこと自体」を覚えていない)

②ヒントを与えられても思い出せない

③物忘れの自覚に乏しい

④日常生活に支障が出始める

特に注意すべき初期症状として、「時間や場所の間隔があいまいになる」「同じ話を何度も繰り返す」「財布などの置き場所を頻繁に忘れ、他人を疑う」「料理の手順が分からなくなる」などがあります。

とくに見過ごしてはいけないサインがあります。

「季節に合わない服装をする」「支払いの計算が苦手になる」「いつもの道で迷子になる」「性格が急に変わる」といった症状がみられる場合には要注意です。

これらの症状に気づいた場合、すぐに医師に相談するようにしましょう。

認知症は進行性の疾患です。

早期発見・早期治療が認知症の進行を遅らせる重要です。

認知症の早期発見と予防

認知症は現代医療において完治が難しい疾患ですが、早期発見・早期治療により進行を遅らせることが可能です。

それは認知症が現代医療において完治が難しい疾患であるからです。

進行性の疾患であるため、いかに早く気づいてその進行を遅らせることができるかが認知症治療において最も重要なカギなのです。

実は生活習慣病を予防することが認知症を予防することにつながるって知っていますか?

生活習慣病は認知症の大半を占めるアルツハイマー認知症や脳血管性認知症の発症に深く関わっているのです。

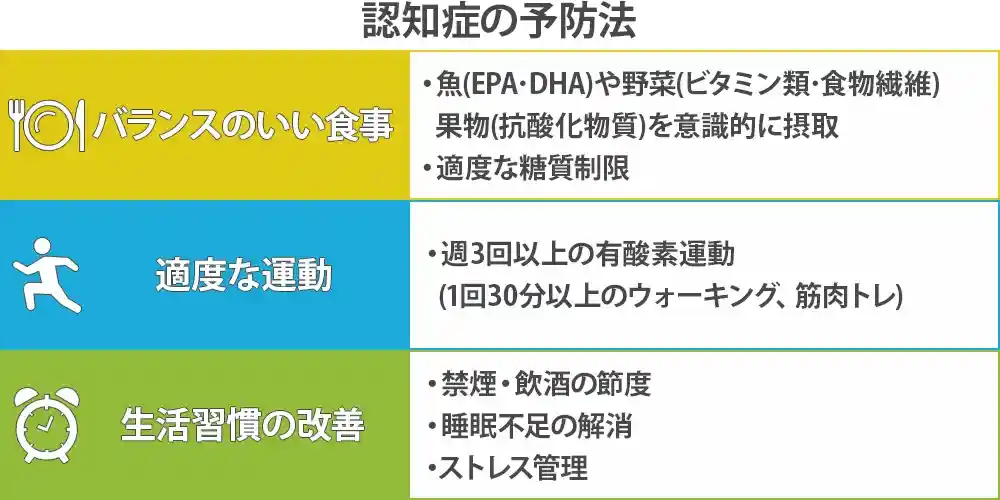

認知症予防法

①バランスのいい食事

・魚(EPA・DHA)や野菜(ビタミン類・食物繊維)、果物(抗酸化物質)を意識的に摂取

・適度な糖質制限

②適度な運動

・週3回以上の有酸素運動(1回30分以上のウォーキング、筋肉トレーニング)

適度な運動をすることで脳血流が改善され、認知機能の低下を予防します。

③生活習慣の改善

・禁煙・飲酒の節度

・睡眠不足の解消

・ストレス管理

認知症の予防と早期発見には、本人の努力だけでなく、周囲のサポートも重要です。

「おかしいな?」と感じたら、まずは気軽に相談できる場所を見つけることから始めましょう。

一人で抱え込まず、専門家や地域の支援制度を積極的に活用することをお勧めします。

認知症の治療方法

もし認知症と診断されても焦ることはありません。

認知症の治療には、大きく分けて「薬物療法」と「非薬物療法」という2つのアプローチがあります。

医薬品よる治療だけがすべてではないことを、まず知っておいていただきたいポイントです。

薬物療法では、認知症の種類や症状に応じて、記憶力や判断力の低下を抑える医薬品、また周辺症状(徘徊や不安など)を和らげる医薬品が使用されます。

ただし、これらは対症療法であり、病気の進行を完全に止めることはできません。

一方の非薬物療法では、医薬品を使用せず音楽療法や回想法、適度な運動、そして脳トレーニングなどが効果を発揮します。

とくに、日常生活のリズムを整え、趣味活動や社会との関わりを持ち続けることが、認知機能の維持に重要な役割を果たします。

お互いの治療法をバランスよく組み合わせることで、より良い治療効果が期待できます。

薬物療法

認知症治療薬と言えば大きく分けて3種類存在します。

それは貼付剤、経口剤、注射剤です。

・貼付剤(アリドネパッチ、リバスタッチパッチなど)

・経口剤(アリセプト、レミニール、メマリーなど)

・注射剤(レケンビ、ケサンラなど)

これらの薬は症状を和らげる対症療法であり、進行を完全に止めることはできません。

そしてどの医薬品も病院を受診し医師に処方してもらわなければならない薬ですが、当サイトメデマートで個人輸入できる認知症治療薬をここでご紹介いたします。

| 商品名 | デジラ |

|---|---|

| 画像 |  |

| 有効成分 | ドネペジル塩酸塩 5mg |

| メーカー | Ilko Ilac San. Ve Tic. A.S. |

| 購入サイト | デジラの購入ページ |

認知症売れ筋ランキング第一位の「デジラ5mg」です。

ドネペジル塩酸塩は軽度から高度まで幅広く認知症に効果を示します。

とくにレビー小体型認知症にはドネペジル塩酸塩しか適応が認められていません。

アルツハイマー型とレビー小体型認知症が混在する認知症の場合にはドネペジル塩酸塩を投与すればどちらにも効果を示します。

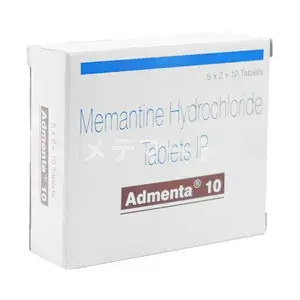

| 商品名 | アドメンタ |

|---|---|

| 画像 |  |

| 有効成分 | メマンチン塩酸塩10mg |

| メーカー | Sun Pharma Laboratories Ltd(サンファーマ) |

| 購入サイト | アドメンタの購入ページ |

アドメンタはメマリー錠のジェネリック医薬品になります。

メマンチンはドネペジル塩酸塩と作用機序が異なることから併用することで相乗効果を得ることができます。

そんなメマンチンの作用ですが、グルタミン酸NMDA受容体拮抗薬であり世界で唯一です。

中等度から高度のアルツハイマー型認知症に最も適した医薬品です。

| 商品名 | ノルウェイズ |

|---|---|

| 画像 |  |

| 有効成分 | イデベノン 45mg |

| メーカー | Intas Pharma(インタスファーマ) |

| 購入サイト | ノルウェイズの購入ページ |

ノルウェイズはイデベノンのジェネリック医薬品になります。

ノルウェイズはアルツハイマー型認知症の治療薬や他の認識障害の治療薬ですが、有効成分であるイデベノンの特徴として脳の血行を促進し、神経伝達物質アセチルコリンの働きを高めることで、記憶力や集中力の向上が期待できます。

また美容面では、抗酸化作用によって肌のエイジングケアもサポートします。

| 商品名 | リバマー |

|---|---|

| 画像 |  |

| 有効成分 | リバスチグミン1.5mg/3mg |

| メーカー | Sun Pharma(サンファーマ) |

| 購入サイト | リバマーの購入ページ |

リバマーはイクセロンのジェネリック医薬品になります。

リバマーは認知症治療薬の一つで、軽度から中等度の認知症の方に処方されるカプセル剤です。

日本では主にパッチ製剤が使用されていますが、このカプセル剤は服用後比較的早く効果を実感できるのが特徴です。

| 商品名 | エビクサ |

|---|---|

| 画像 |  |

| 有効成分 | メマンチン塩酸塩 10mg |

| メーカー | PharmaVision San. ve Tic. A.S(ファーマビジョン) |

| 購入サイト | エビクサの購入ページ |

エビクサはメマリー錠のジェネリック医薬品になります。

エビクサはアドメンタ同様、世界で唯一のNMDA受容体拮抗薬として知られる認知症治療薬です。

主に中等度から重度の認知症に使用され、興奮や徘徊、怒りやすいなどの行動・心理症状の改善が期待できます。

既存の認知症治療薬(ドネペジル)との併用も可能です。

非薬物療法

実は医薬品を使わない「非薬物療法」も、認知症ケアの重要な選択肢として注目されています。

ここでは非薬物療法についてどのようなものがあるのかをご紹介いたします。

①認知刺激療法

五感を使った活動を通じて脳に刺激を与える方法です。

たとえば、お花の香りを楽しんだり、音楽を聴いたり、絵を見たりする活動です。

とくに集団で行うことで、コミュニケーション能力の維持にも効果的です。

②現実認識訓練(リアリティオリエンテーション)

「今日の日付」「今いる場所」などを確認する訓練です。

時計やカレンダーを活用しながら、現実感を保つお手伝いをします。

これにより、不安や混乱の軽減が期待できます。

③思い出を語る回想法

昔の思い出話をすることで脳を活性化させる方法です。

若い頃の写真を見たり、懐かしい音楽を聴いたりしながら会話を楽しみます。

古い記憶は比較的保たれていることが多いため、自信回復にもつながります。

④体を動かす運動療法

最も効果が期待できる方法の一つです。

ウォーキングなどの有酸素運動や、軽い筋トレを組み合わせます。

ただし、無理は禁物です。

その方の体力に合わせた運動選びが重要です。

⑤音楽療法

歌を歌ったり、楽器を演奏したりする活動です。

脳の活性化だけでなく、気分転換やストレス解消にも効果的です。

このように認知症の方一人一人に合った非薬物療法を見つけることで、より豊かな生活を送れる可能性が広がります。

まずは、できることから少しずつ始めてみましょう。

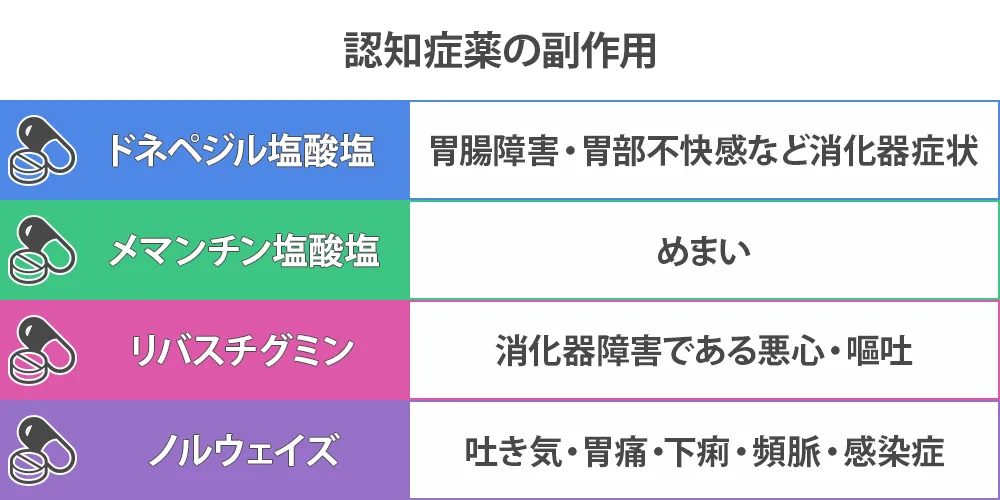

認知症薬の服用方法と副作用

認知症の医薬品は特徴的な副作用があります。

その副作用を回避するために服用方法も慎重になってきます。

ドネペジル塩酸塩

ドネペジル塩酸塩は胃腸障害・胃部不快感など消化器症状の副作用がよく見られます。

それは食欲不振だったり吐き気、下痢などにつながります。

その為消化器症状の副作用を回避するために、ドネペジル塩酸塩として1回3mgという低用量から開始します。

1~2週間3mgで胃を慣らしたら後は5mgに増量し治療が開始されます。

高度アルツハイマーやレビー小体型認知症の場合には5mgで4週間以上経過後に10mgまで増量することができます。

注意が必要なのは消化器を慣らしている3mgの期間では十分な効果を得ることができないということを理解していなければいけません。

メマンチン塩酸塩

メマンチン塩酸塩はめまいの副作用が良く見られます。

その為、こちらも副作用を回避する目的でメマンチン塩酸塩として1回5mgという低用量から開始します。

1週間ごとに5mgずつ増量していき最終的に1回20mgまで増量し治療開始となります。

注意事項も同様で、メマンチン塩酸塩として5mgから10mgを経て15mgまでを服用している3週間は十分な効果を得ることができないということを理解しておきましょう。

リバスチグミン

リバスチグミンは消化器障害である悪心・嘔吐が良く見られる副作用になります。

その為、副作用回避のためリバスチグミンとして1回4.5mgという低用量から開始します。

4週間ごとに4.5mgずつ増量していき最終的に18mgまで増量し治療開始となります。

日本では貼付剤のみが販売されていますが、当サイトメデマートで販売している製品は飲み薬です。

飲み薬でも副作用を回避するために1回1.5mgからスタートし2週間ごとに1.5mgずつ増量していきます。

ノルウェイズ

いずれの場合も副作用を避けるために低用量から慎重に増量していきますが、初回から維持量の認知症治療薬はノルウェイズだけです。

服用方法は1日90mgを食後に分割して服用します。

徐々に時間をかけて増量していくわずらわしさがありません。

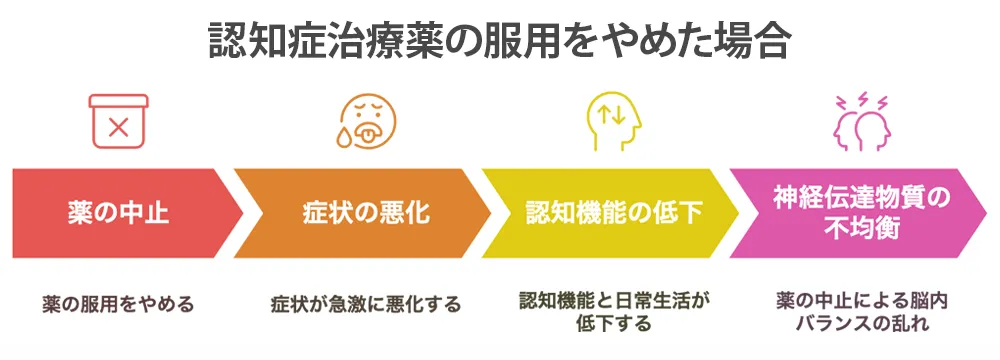

認知症の薬をやめたらどうなる?

認知症の症状は時間経過とともに徐々に軽度から中等度、そして重度へと進行していきます。

認知症治療薬はその症状の進行を遅らせる働きであって改善する治療薬ではありません。

その為認知症治療薬を服用していたとしても介護している人など常に身近にいる人にはあまり効果がないと感じることもあります。

しかしだからと言ってやめていい理由にはなりません。

もし途中で服用をやめてしまった場合、症状が悪化したり再発したりすることがあります。

治療を中止すると短期間でなにも治療していない場合と同じ状態まで症状が進んでしまうこともあります。

具体的には記憶力や判断力がさらに悪化したり、日常生活動作の困難さが増しコミュニケーション能力が低下する認知機能の急激な低下が見られます。

さらには、不安や焦燥感が増大してきます。

興奮状態や徘徊が増えてくるようになり、睡眠リズムの乱れなどが見られるようになります。

認知症治療薬は、脳内の神経伝達物質のバランスを整える働きがあります。

急な中止は、このバランスを大きく崩してしまう可能性があるため、休薬には慎重な判断が必要となります。

服用により蕁麻疹が出たとか、めまいが酷く日常生活に支障を来すなどの場合であれば継続が困難であるため中止せざるを得ません。

そうでなければせっかく服用してきた期間とお金を無駄にしない様服用を続けて様子を見ていくと良いのではないでしょうか。

認知症に関するよくある質問

- Q若い人でも、認知症になるのですか?

- A

認知症は高齢者だけの病気ではありません。65歳以下で発症する認知症を「若年性認知症」と呼びますが、現在日本で約4万人の方が診断されています。

働き盛りの40~50代での発症が多く、仕事や家庭生活への影響が深刻です。とくに、収入が途絶えることによる経済的な不安や、家族の介護負担が大きな課題となっています。

- Q認知症かどうかは、どのように調べるのですか?

- A

診断は一つの検査だけでなく、複数の検査を組み合わせて慎重に行われます。

まず、医師による詳しい問診から始まります。その後、MRIやCTなどの脳の画像検査で脳の状態を確認し、血液検査で他の病気の可能性を調べます。さらに、簡単な質問形式の心理検査も実施されます。

また、重要なのは、ご家族や介護施設の職員からの情報収集です。日常生活での様子や変化について詳しく聞き取ることで、より正確な診断につながります。

専門医を探す場合は、脳外科や神経内科、認知症外来などを持つ医療機関を受診するのがよいでしょう。日本認知症学会のウェブサイトでも、お近くの専門医を探すことができます。

- Q年をとるとだれでも認知症になるものですか?

- A

年を重ねれば必ずしも認知症になるわけではありません。認知症は単なる加齢現象ではなく、様々な要因が重なって発症する病気です。

主な原因は、アルツハイマー型認知症や脳血管性認知症などの脳の病気です。しかし、これらの発症には、日々の生活習慣や環境が大きく関係しています。

たとえば、長期の寝たきり生活や、視聴覚機能の低下といった身体的な問題、孤独や不安などの精神的なストレス、引っ越しや退職による環境の急激な変化なども、認知症の発症リスクを高める要因となります。

まとめ

認知症は、様々な原因により脳の機能が低下する症状です。

認知症には4つの種類があり、最も多いアルツハイマー型認知症が約70%を占めます。

続いてレビー小体型認知症、脳血管性認知症、前頭側頭型認知症があります。

単なる物忘れと認知症は異なり、日常生活に支障を来す程度が大きな違いとなります。

認知症治療において早期発見が最も重要なカギとなります。

ポイントとして「同じことを何度も聞く」「財布など物の置き場所を頻繁に忘れる」「日付や時間の感覚があいまいになる」などが挙げられます。

認知症の治療には薬物療法と非薬物療法を組み合わせて行うことが重要です。

薬物療法では、症状の進行を遅らせるための医薬品としてドネペジル塩酸塩・メマンチン・リバスタッチなどがあります。

非薬物療法では、脳トレーニングや運動、社会活動への参加が効果的です。

認知症治療薬は副作用による支障がない限り継続することが大切です。

突然の中止は症状の悪化のリスクがあることから避けた方が良いでしょう。

認知症の完治は現代医療ではまだまだ難しいものの、適切な治療と支援により、その人らしい生活を送ることができるようになります。

その為にも治療はできるだけ早く開始することができるかどうかが重要になります。

誰にでも認知症になる可能性はあるため自分が鳴った時にどうしたいかを考えておくことも大切なのかもしれません。

出典

厚生労働省老健局(認知症施策の総合的な推進について)

アリセプト錠3mg/5mg/10mg添付文書

メマリー錠5mg/10mg/20mg添付文書

リバスチグミンパッチ4.5mg/9mg/13.5mg/18mg添付文書